相続人に認知症の方がいる場合には、遺産分割が無効になるなどのリスクがあります。

遺産分割は、遺産を誰が取得するのかを決めるための手続きであり、相続人にとってとても重要です。

この記事では、相続人が認知症の場合のリスクや対処法などについて、相続にくわしい弁護士がわかりやすく解説します。

遺産分割でお困りの方はぜひ参考になさってください。

目次

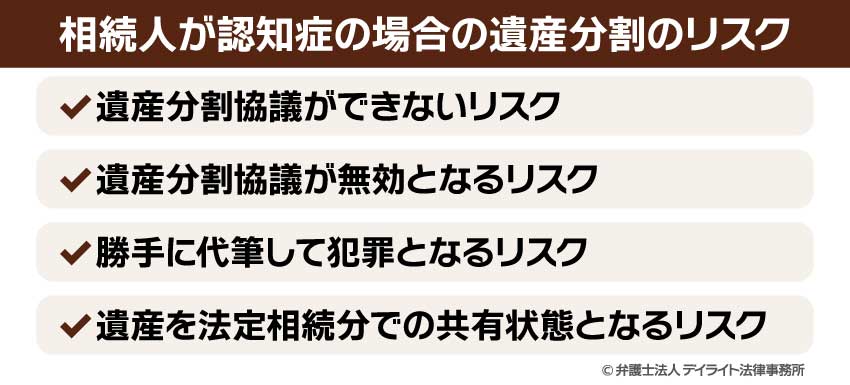

相続人が認知症の場合の遺産分割のリスク

相続人が認知症の場合には、いくつかの遺産分割のリスクがあります。

遺産分割とは誰がどのように遺産を相続するのかを決めることをいい、被相続人(亡くなった方のことです。)が遺言書を作成していない場合には、相続人全員で遺産分割をする必要があります。

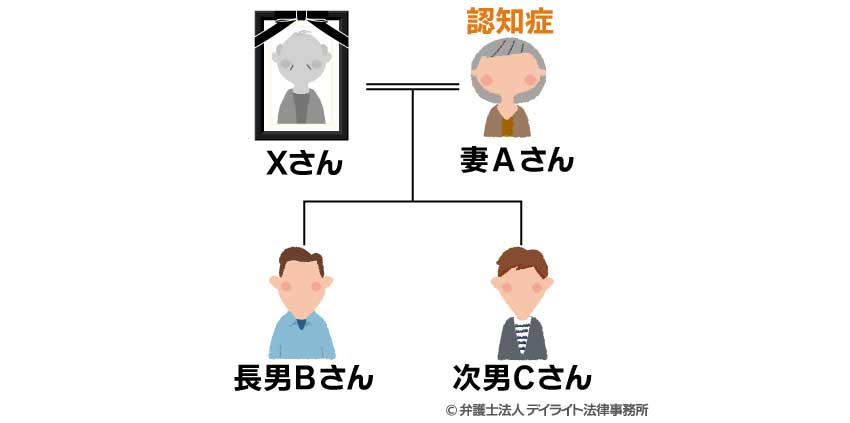

「相続人が認知症の場合」とは、例えば、Xさんが亡くなって認知症の妻Aさんと長男Bさん、次男Cさんが相続人となるような場合です。

以下では、相続人が認知症の場合の遺産分割のリスクについて具体的に解説していきます。

遺産分割協議ができないリスク

相続人に認知症の方がいる場合、遺産分割協議をできないリスクがあります。

遺産分割協議とは、被相続人(亡くなった方のことです。)の遺産をどのように分けるのかについて、相続人全員で話し合って決める手続きのことをいいます。

遺産分割協議は相続人全員が参加して合意することが必要です。

相続人の認知症の程度によっては、遺産分割協議に参加できる状態ではない場合や、有効な合意をすることができない状態の場合があるため、そもそも遺産分割協議をすることができない可能性があるのです。

遺産分割協議が無効となるリスク

相続人が認知症の場合、遺産分割協議が無効となるリスクがあります。

遺産分割協議は法律行為の一種であり、遺産分割協議が有効に成立するためには相続人全員に「意思能力」という判断能力があることが必要とされます。

意思能力とは、遺産分割協議に合意した場合にはどのような結果となるのか、といった自分の行為の結果を正確に理解したうえで、合意するかどうかを判断できる能力のことをいいます。

相続人の中に重度の認知症の方がいる場合、形式的には遺産分割協議が行われ、協議が成立しているように見える場合であっても、後から無効であると判断される可能性があるのです。

なお、認知症といっても状態や程度はさまざまであり、遺産分割協議を有効に行えるだけの判断能力(意志能力)があるかどうかは、個別具体的に判断されることになります。

重度の認知症の場合には判断能力(意思能力)がないと判断される可能性が高いといえます。

比較的軽度の場合には意思能力があると判断され、遺産分割協議を有効に行える場合もあります。

判断能力(意思能力)があるかどうかの判断には高度の専門知識が必要となるため、自己判断ではなく、必ず医師や弁護士などの専門家に確認するようにしましょう。

勝手に代筆して犯罪となるリスク

認知症の相続人が自分で署名できない状態にある場合に、他の相続人が勝手に署名を代筆したり、印鑑を押したりすることはできません。

勝手に代筆された署名や代理で押された印鑑は無効であるだけでなく、(有印)私文書偽造罪という犯罪にあたるリスクがあります。

金融機関等で相続手続き(預金の払い戻しなど)をする際には、遺産分割協議書の提出を求められるケースが多く、遺産分割協議がまとまった(成立した)場合には、合意した内容を「遺産分割協議書」にまとめるのが一般的です。

遺産分割協議書には相続人全員が自分自身で署名して実印を押す必要があり、他の相続人が勝手に代筆することはできません。

他の相続人が勝手に遺産分割協議書を代筆したうえで金融機関等に提出し、預金の払い戻し等を受けた場合には、有印私文書偽造罪だけでなく詐欺罪等の犯罪にもあたるリスクもあります。

認知症の相続人の代わりに勝手に代筆することは絶対にやめましょう。

遺産を法定相続分での共有状態となるリスク

遺産には大きく、①相続が始まった段階で法定相続分の割合で当然にそれぞれの相続人のものとなる(それぞれの相続人に帰属する)ものと、②相続人全員が法定相続分で共有することになるもの、の2つがあります。

法定相続分とは、民法が定めているそれぞれの相続人の遺産の取り分の目安(割合)のことです。

①の相続が始まった段階で法定相続分の割合で当然にそれぞれの相続人のものとなる遺産とは、貸付金や請負代金、交通事故の損害賠償金などの、金銭の支払いを求める権利です(ただし、後で説明するように預貯金を除きます)。

それ以外の遺産については、②相続人全員が法定相続分で共有することになります。

つまり、遺産は認知症の相続人との共有状態になります。

遺産を認知症の相続人との間で共有することとなる場合には、以下のようにさまざまな場面でリスクや不都合があります。

不動産の処分が制限されるリスク

遺産の中に不動産が含まれている場合、その不動産は認知症の相続人と他の相続人との共有状態になります。

不動産が共有状態の場合であっても、所有者の名義を元の被相続人から相続人(共有状態)へ変更するための登記手続きは1人の相続人が代表して行うことができます。

この名義変更手続きに関しては、認知症の相続人の協力(合意)は不要です。

しかし、共有状態にある不動産を売却・賃貸したり、ローンの担保にしたりするためには、原則として認知症の相続人を含む共有者全員の合意が必要です。

そのため、相続人が重度の認知症で判断能力がない場合には、有効な合意をすることができないため、不動産を売却したり賃貸したりして活用することができません(処分が制限されます)。

共有状態の不動産を処分する必要がある場合には、認知症の相続人について成年後見人を選任した上で、代理で手続きをしてもらうしかありません(成年後見人については後ほどくわしく解説します)。

預貯金の払戻しが制限されるリスク

判例によれば、預貯金は遺産分割の対象となる遺産です。

つまり、預貯金は貸付金や請負代金などと異なり、①相続が始まった段階で法定相続分の割合で当然にそれぞれの相続人のものとなる遺産にはあたりません。

遺産分割の手続き(遺産分割協議等)が完了するまでは、相続人全員が預貯金を法定相続分で共有することになります。

金融機関(銀行等)は被相続人が亡くなったことを知ると、一部の相続人が勝手に預貯金を引き出してトラブルとなることを防ぐため、遺産分割手続きが完了するまで被相続人の預貯金口座を凍結します。

相続人は、自分の法定相続分の預貯金だけを払い戻すことはできません。

ただし、例外的に(a)150万円 または(b)預貯金の残高 × 1/3 × 法定相続分 のどちらか少ない額であれば、他の相続人の協力(合意)なしに1人で預貯金を払い戻すことができます。

これは相続人が葬儀費用や生活費の支払いに困ってしまう可能性に配慮したもので、「預貯金の仮払い制度」と呼ばれるものです。

相続税を軽減する制度が使えないリスク

遺産を法定相続分で共有する場合、相続税を軽減する制度が使えないリスクがあります。

相続人は相続した遺産の価値(金額)に応じて相続税を負担することになりますが、その際には相続税の負担を軽減する制度を利用できる場合があります。

例えば、「小規模宅地等の特例」は、被相続人と自宅で同居していた相続人がその自宅を相続する場合に、相続税の負担が軽減されるという制度です。

遺産分割協議をすることができれば、被相続人と同居していた相続人にこの自宅を相続させることで、小規模宅地等の特例を利用することができます。

これに対して、法定相続分で分ける(共有する)場合には、特定の相続人に特定の遺産を相続させることを条件とする制度(小規模住宅等の特例など)を利用することができません。

認知症は相続手続きでバレる?

相続人の中に認知症の方がいる場合には、「手続きが複雑になるのは嫌だから、認知症を隠して手続きを進めたい」という方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、相続手続きの際に認知症がバレるケースは少なくありません。

認知症を隠して手続きを進めるのではなく、事前に適切に対処することが大切です。

特に、以下のような相続手続きをする場合には、認知症が発覚する可能性は高いといえます。

認知症の相続人自身が遺産の相続放棄をするために家庭裁判所に申立てをする場合、認知症であることが発覚する可能性があります。

相続人同士での遺産分割協議がまとまらず、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる場合には、相続人全員が裁判所に行って協議を行う必要があるため、認知症が発覚する可能性があります。

認知症の相続人自身が登記所(法務局)で相続した不動産について相続登記の手続きをする場合、認知症が発覚する可能性があります。

認知症の相続人が金融機関で相続した預貯金の名義変更・払戻し、株式等の名義変更等の手続きをする場合、認知症の事実が発覚する可能性があります。

相続手続きについて弁護士等の専門家に相談する場合には、くわしい事情をヒアリングされることとなるため、認知症の事実が発覚する可能性があります。

認知症を隠して相続手続きを行った場合、手続きのやり直しを求められてより多くの時間や労力がかかる可能性があるだけでなく、詐欺罪等の犯罪にあたる可能性もあります。

認知症を隠して相続手続きを進めるのはやめましょう。

次の項目では、相続人が認知症のときの対処法について解説します。

相続人が認知症のときの対処法

相続人の中に認知症の方がいるときには、次のような対処をすることが考えられます。

主治医に意見をうかがう

まずは、相続人の認知症の状態について主治医の意見をうかがうことをおすすめします。

遺産分割協議等の法律行為をするための判断能力(意思能力)があるかどうかは、あくまでも法的な観点から判断されるものですが、その際には医師の判断も重要な要素となります。

認知症といってもその症状や状態は人によって異なることから、判断能力(意思能力)の程度について主治医の意見を確認しておくことが大切です。

認知症の相続人について判断能力(意思能力)がないことが疑われる場合には、遺産分割協議を行えない・協議が無効になるなどのリスクがあることから、成年後見制度を利用するなどして対処する必要があります(次の項目で解説します)。

認知症の相続人について判断能力(意思能力)があるという診断がなされた場合には、その旨を記載した診断書を作成してもらうことが大切です。

後になってから「認知症の相続人には意思能力がなかった」「遺産分割協議は無効である」などと主張して遺産分割協議等の効力が争われた場合には、診断書が重要な証拠となりうるためです。

成年後見制度を利用する

相続人が重度の認知症であり、遺産分割協議を有効に行えるだけの判断能力(意思能力)がない場合には、成年後見制度を利用することが考えられます。

成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な人を支援するための制度で、判断能力(意思能力)がない人の代わりに、成年後見人が財産の管理や契約等を行います。

成年後見人は、認知症の相続人の代わりに(代理人として)遺産分割協議に参加することができ、協議を有効に成立させることができます。

成年後見人をつけるためには、家庭裁判所に後見開始の審判の申立てを行い、成年後見人を選任してもらう必要があります。

認知症の方の配偶者(妻・夫)のほか、4親等内の親族(親・子・兄弟姉妹・おじ・おば・甥姪・いとこなど)などが審判の申立てをすることができます。

後見開始の審判の申し立てにはさまざまな書類の準備が必要であるほか、親族間のトラブルにつながる可能性もあることから、状況によっては相続に強い弁護士などの専門家に相談されることをおすすめします。

特別代理人とは?

特別代理人とは、成年後見人と認知症の相続人との利益がお互いに相反する行為(これを「利益相反行為」といいます。)をする場合に、認知症の相続人の利益を保護するために、家庭裁判所によって選任される代理人のことをいいます。

認知症の相続人の家族が成年後見人に選任されているケースでは、成年後見人自身も相続人として遺産分割協議に参加する場合があります。

このような場合には利益相反行為となるため、特別代理人を選任する必要があります。

例えば、Xさんの妻Aさんが重度の認知症になり、長男Bさんが母親であるAさんの成年後見人に選任されたという事例で考えてみましょう。

Xさんが亡くなった場合、妻(母親)Aさんと長男Bさんはともに、Xさんの遺産について相続人となります。

この場合、長男Bさんは妻(母親)Aさんの代わりに遺産分割協議に参加することとなるため、Aさんの利益を無視して、Bさん自身の利益になるような内容で協議を成立させてしまう可能性があります。

このような事態を避けるため、成年後見人であるBさんは、遺産分割協議のような利益相反行為をするときには、妻(母親)Aさんのために、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てなければなりません。

特別代理人となるために特別な資格などは必要ありませんが、特別代理人は被後見人(事例では認知症の母親A)の利益を守るために選ばれるものです。

そのため、家庭裁判所は通常、被後見人との関係性や利害関係などを考慮して、特別代理人となる人が適切かどうかを判断します。

認知症の家族がいる場合は生前対策が重要

ここまで解説してきたように、相続人の中に認知症の方がいる場合、そのままではスムーズに遺産分割の手続きなどの相続手続きをすることができません。

相続手続きの中には期限が定められているものもあり、被相続人が亡くなって相続が開始してから対処したのでは期限に間に合わなくなる可能性もあります。

相続人となる可能性のあるご家族が認知症になった場合には、将来相続が発生した場合に備えて、生前に対策をしておくことが重要です。

生前対策としては、次のようなことが考えられます。

以下では、それぞれの対策について具体的に解説していきます。

遺言書を作成する

有効な遺言書がある場合には、遺産分割協議をすることなく遺言書にしたがって遺産が相続されることになります。

相続人に遺産分割をスムーズに進めてもらいたい場合には、生前にどの相続人にどの遺産を相続させるのかを決めて、遺言書を作成しておくのがおすすめです。

ただし、遺言書の作成については法律(民法)でさまざまなルールが決められており、ルールに反している場合には遺言書が無効になるリスクがあります。

遺言書が無効の場合には、認知症の相続人を含め相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。

遺言書の作成について少しでも疑問や不安がある場合には、相続にくわしい弁護士などの専門家に相談されることを強くおすすめします。

家族信託を活用する

家族信託を活用することで、遺産分割協議をすることなく財産を特定の相続人に渡すことができます。

家族信託とは、特定の目的(例えば、介護に必要な資金の管理など)を定めて、他の家族に財産の管理や処分を任せる仕組みのことをいいます。

家族信託には「委託者」、「受託者」、「受益者」の3者が登場しますが、それぞれの言葉の意味は次のとおりです。

委託者:財産の管理等を任せる人

受託者:管理等を任される人

受益者:受託者から財産を受け取る人

例えば、Xさんに認知症の妻Aさんがいる場合に、Xさんから長男Bさんに対して財産を信託し、妻Aさんのために財産を使ってもらうことができます。

この場合、Xさんは委託者、長男Bさんは受託者、認知症の妻Aさんは受益者にあたります。

財産を適切に管理することが難しい認知症の妻Aさんの代わりに、長男BさんがAさんのために財産を管理することになります。

家族信託の対象となっている財産は遺産分割協議の対象外となるため、Xさんが亡くなった後、Bさんは認知症のAさんとの間で遺産分割協議をする必要はありません。

生前贈与をする

生前贈与をすることで、遺産分割協議をすることなく財産を特定の相続人に渡すことができます。

生前贈与とは、被相続人が亡くなる前(生前)に、特定の相手に財産を無償で与えるという契約のことをいいます。

ただし、生前贈与も契約(法律行為)の一種であることから、財産を無償でもらう側に判断能力(意志能力)が必要であり、判断能力のない相手との間で行われた生前贈与は無効です。

認知症の相続人に対する生前贈与は無効とされる可能性があることから、認知症の家族への生前贈与を考えている場合には、主治医に認知症の状態を確認したうえで行うことが大切です。

また、生前贈与には贈与税がかかることから、贈与税の負担についてもよく確認したうえで行いましょう。

早めに成年後見制度の利用を検討する

ご家族の中に認知症の方がいる場合には、早めに成年後見制度の利用を検討することをおすすめします。

後見開始の審判(成年後見人の選任)の申立てをするためには事前の準備が必要となるだけでなく、申立てをしてから成年後見人が選任されるまでには一般的に2〜3ヶ月ほどの時間がかかってしまいます。

相続手続きによっては期限が設定されているもの(例えば、相続の放棄や相続税の申告など)もあることから、被相続人が亡くなってから選任の申立てをすることとなると、他の相続手続きと平行して準備をしなければならず、かなり慌ただしくなる可能性があります。

相続手続きをスムーズに行うためだけでなく、残された認知症の相続人の生活をどうするかという観点からも、早めに成年後見制度の活用を検討しましょう。

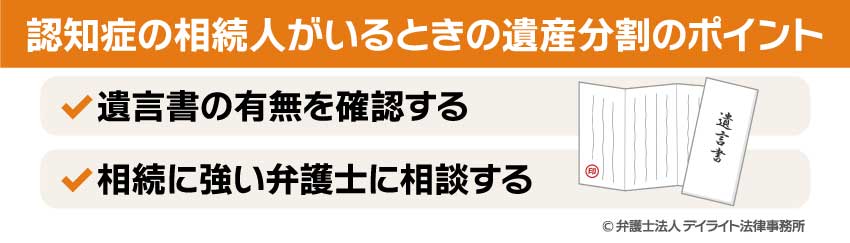

認知症の相続人がいるときの遺産分割のポイント

遺言書の有無を確認する

まずは被相続人が遺言書を作成しているかどうかを確認しましょう。

有効な遺言書がある場合には、認知症の相続人との間で遺産分割協議をする必要はなく、遺言書に沿って手続きを進めることになります。

遺言書が作られていない場合、もしくは遺言書が無効な場合には、認知症の相続人を含めて遺産分割協議をする必要があります。

この場合には、認知症の相続人の状態(判断能力の有無)を主治医に確認し、必要に応じて成年後見人の選任手続きを進めることになります。

相続に強い弁護士に相談する

相続人の中に認知症の方がいるときは、遺産分割手続きの進め方について相続にくわしい弁護士に相談されることを強くおすすめします。

遺産分割には相続法に関する知識が必要となることに加え、認知症の方がいる場合には具体的な状況によってさまざまな対処が必要となります。

特に、遺言書の作成や成年後見人の選任を行う際には法律のルールに沿って手続きを行う必要がありますが、一般の方が自力で行うのはなかなか難しい面があります。

また、相続手続きは家族間の関係性や感情がからんでトラブルになるケースが少なくなく、また、一度トラブルに発展してしまうと、解決までに長時間を要することが多いといえます。

相続に強い弁護士に相談することで、専門知識や過去の経験に照らしてトラブルを防ぐためのアドバイスをもらったり、複雑な手続きを代行してもらったりすることができます。

相続問題については初回の法律相談を無料としている弁護士も多いことから、まずは法律相談を活用してみるのがおすすめです。

認知症と遺産分割についてのQ&A

![]()

両親が認知症になったら相続はどうなりますか?

![]() 両親が認知症になり父親が先に亡くなった場合、認知症の父親が被相続人、認知症の母親と子どもが相続人になります。

両親が認知症になり父親が先に亡くなった場合、認知症の父親が被相続人、認知症の母親と子どもが相続人になります。

認知症の被相続人(父親)が遺言書を作成していた場合には、その遺言書の有効性が問題となります。

遺言書が無効の場合には、認知症の母親を含めて相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。

認知症の被相続人が作成した遺言書の有効性

例えば、両親が認知症になり父親が先に亡くなった場合、認知症の父親が被相続人、認知症の母親と子どもが相続人になります。

認知症の被相続人(この事例では父親)が遺言書を作成していた場合には、その遺言書の有効性が問題となります。

遺言書が有効に作成されるためにには、遺言書作成の時点で意思能力(遺言書の内容やその効果を認識して判断する能力)のあることが必要となります。

意思能力のない方が作成された遺言書は無効です。

認知症の方が作成したすべての遺言書が無効になるわけではなく、認知症の程度によっては意思能力があり有効に遺言書を作成できる場合もありますが、重度の認知症の場合には意思能力がないと判断される可能性が高いでしょう。

後々の争いを防ぐためには、遺言書を作成する時点で主治医の診断書をもらっておくなどの対応をすることが大切です。

なお、遺言書の作成は必ず本人が行う必要があり、成年後見人が選任されている場合でも、代理して遺言書を作成することはできません。

被相続人の遺言書が無効の場合

認知症の父親の作成した遺言書が無効の場合には、認知症の母親を含めて相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。

認知症の相続人(この事例では母親)がいる場合の対処法については、すでにこの記事で解説したとおりです。

![]()

認知症で遺産相続放棄はできますか?

遺産の相続放棄とは、被相続人の遺産(権利や義務)を一切引き継がないことをいい、法律行為の一種です。

そのため、遺産の相続を放棄するためには判断能力(意思能力)が必要です。

重度の認知症の場合には判断能力(意思能力)がないと判断される可能性が高く、したがって相続人自身では遺産の相続放棄をすることができない可能性が高いといえます。

被相続人が債務超過の状態にある場合など、認知症の相続人にとって相続放棄をした方がよいときには、成年後見人を選任し、成年後見人に相続放棄の手続きをしてもらう必要があります。

認知症の症状が比較的軽度であり、相続放棄をするための判断能力(意思能力)がある場合には、相続人自身で相続放棄の手続きをすることができます。

まとめ

・相続人の中に認知症の方がいる場合、遺産分割協議をすることができない・遺産分割協議が無効になるというリスクがあります。

・遺産分割協議を有効に行うためには判断能力(意思能力)が必要であり、重度の認知症の場合はこの判断能力がないとされる可能性が高いといえます。

認知症が軽度であり、判断能力がある場合には有効に遺産分割協議をすることができます。

・判断能力(意思能力)があるかどうかの判断は高度の専門知識が必要となるため、医師や弁護士などの専門家に相談することが大切です。

・認知症のため判断能力がない相続人がいる場合、遺産分割協議をするためには成年後見人を選任し、成年後見人との間で協議をする必要があります。

・認知症のご家族が相続人になる可能性があるときには、遺言書や家族信託などを活用した生前対策をしておくことが重要です。

・遺産分割は専門知識が必要な分野であり、一度トラブルになると長期化するケースが少なくないことから、相続に強い弁護士に相談されることを強くおすすめします。

・当事務所では、相続に強い弁護士で構成する相続対策専門チームを設置しており、認知症の場合の相続対策や相続トラブル、遺産分割協議、相続登記、相続税の申告など、相続全般に関する幅広いご相談に対応しております。

遠方の方にはオンラインでの相談も受け付けておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。