弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

産婦人科は、「医療ミスがあった」として裁判を起こされる頻度が比較的高い診療科となっています。

「医療ミスがあった」として起こされた裁判が終局したという産婦人科医は、令和4年の1年間で、産婦人科医1000人に対して3.6人の割合で存在しています(令和4年)。

現代の出産死亡率はここ数十年の範囲で見ると相当低い水準にあるのですが、それでも、出産により死亡したり重い障害を負ったりする母子がいなくなったわけではありません。

そのような不幸な結果となったケースの中には、医療ミスが疑われるものもあり、裁判で産婦人科医の責任を追及する方もおられます。

今回は、産婦人科での医療ミスの発生状況、産婦人科で医療訴訟が多い原因、医療ミスの被害に遭った可能性がある場合の対処法などについて解説していきます。

産婦人科の医療ミスの発生件数

産婦人科での医療ミス(医師の過失による事故)の発生件数について、直接的に示した公的な統計は見当たりません。

代わりに、産婦人科の医師に対する医療訴訟の件数についてご紹介します。

産婦人科の医師の中で、医師自身が関係者となった医療裁判が終結した人数は、令和4年の1年間で、おおよそ、産婦人科医1000人に対して3.6人となっています(令和4年)。

この数字は、次のようにして算出したものです。

まず、日本の産婦人科医は1万1336人となっています(令和4年)。

参考:令和4年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況・結果の概要・1医師|P8表4

これに対し、医事関係訴訟事件(地裁)のうち産婦人科に関するもので1年間に既済となった件数は、41件でした(令和4年)。

これらの数値を基に計算すると、産婦人科の医師の中で自身が関係者となった医療過誤裁判が令和4年の間に終結した人数は、おおよそ、医師1000人に対して3.6人(41件 ÷ 1万1336人 × 1000)となると考えられます。

「1年間に自身が関係者となった医療過誤裁判が終結した医師の人数」は、「1年間に医療過誤に関して裁判が提起された医師の人数」と大きな違いはない(数年前の「1年間に医療過誤に関して裁判が提起された医師の人数」をおおよそ反映している)と考えられますので、上記の数字は、産婦人科の医師が1年間に医療過誤裁判を提起される割合と連動していると言ってよいと考えられます。

他の診療科についても同様に計算すると、以下のようになります

| 産婦人科 | 医師1000人に対して3.6人 |

|---|---|

| 内科 | 医師1000人に対して3.1人 |

| 整形外科 | 医師1000人に対して3.8人 |

| 皮膚科 | 医師1000人に対して0.9人 |

| 耳鼻咽喉科 | 医師1000人に対して0.5人 |

| 小児科 | 医師1000人に対して0.7人 |

これを見ると、産婦人科医が裁判の対象となる割合は、突出して多いというほどではありませんが、比較的多くなっていることがわかります。

産婦人科の訴訟件数、産婦人科の訴訟リスクなどについては、以下のページでも詳しく解説しております。

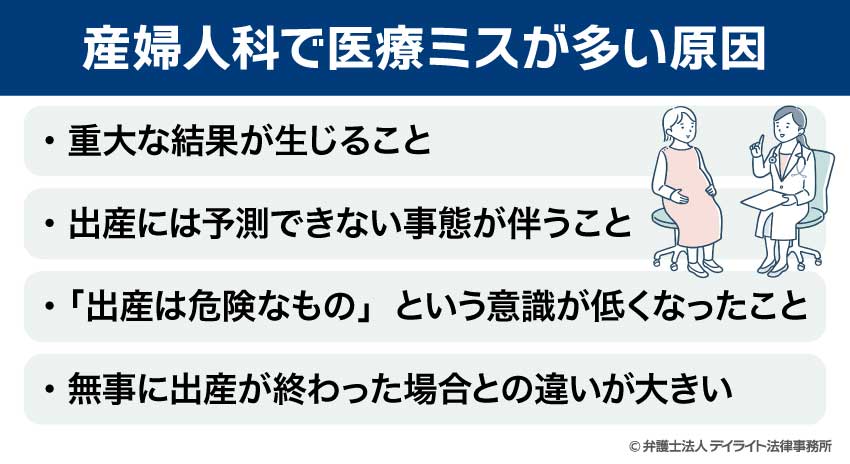

産婦人科で医療ミスが多い原因

産婦人科で「医療ミスがあった」として訴訟が起こされることが多い原因としては、以下のようなものが考えられます。

重大な結果が生じること

産婦人科で事故が起きると、その結果は、「母親や子どもが死亡した」「重い障害が残った」というような重大なものになることが多いです。

そのため、被害者や家族には、強い怒りや悲しみが残ります。

その上、被害者に重大な障害が残ったとなると、家族には、看護の負担が、日常的に、長期間にわたってのしかかることとなり、これにより、被害感情が日々強まってしまうということもあります。

このような背景から、被害者側が医師や病院への憤りを募らせ、「産婦人科に医療ミスがあった」として訴訟に踏み切ることが多くなっている可能性があります。

出産には予測できない事態が伴うこと

出産の仕組みは、未だ全てが解明されたわけではありません。

出産の際には、医師でも予測が不可能な突発的な事態(急な大量出血、脳卒中、心不全など)が起こることがあります。

そのため、対応が間に合わず、重大な結果が生じてしまうことがあります。

「出産は危険なもの」という意識が低くなったこと

近年の出産死亡率は、出産10万件に対して4.1人(2022年)程度となっています。

1900年ごろの出産死亡率が出産10万件に対して400件近くであったことからみると、近年の出産死亡率は大変低い水準になっているといえます。

そのため、最近では、「出産が危険なもの」という認識が薄れがちになっているのではないかと思われます。

妊娠して出産を希望すれば、特に支障なく母子ともに無事に出産を終えることができるのが当然である、と思っている人も一定程度おられるのかもしれません。

そのため、産婦人科でひとたび事故が起こってしまうと、患者側が、「出産が無事に済まないなんておかしい。医療ミスがあったに違いない」との思いを強め、責任追及につながりやすい傾向がある可能性があります。

日本の出産死亡率に関する解説は、以下のページで掲載しております。

無事に出産が終わった場合との違いが大きい

出産に臨む家族は、母子ともに無事に出産を終え、新しい家族が増える幸せを期待しています。

ところが、出産で母親か子どもに重大な結果が生じると、その期待が大きく裏切られてしまいます。

しかも、母親も胎児もそれまで健康だった場合も少なくなく、どちらも本来は未来のある年齢なので、突然に死亡したり重大な障害を負ったりすると、家族や本人も強いショックを受けます。

患者側としては、こうした突然の事態を受け入れることは難しい場合もあり、産婦人科医に対する強い怒りとなってしまうこともあるのかもしれません。

このことも、産婦人科で「医療ミスがあった」とする訴訟が多い背景となっているかと思われます。

産婦人科の医療ミスの事例

産婦人科の医療ミスに関して近年出された2つの裁判例をご紹介します。

また、産婦人科の医師が医療行為に関連して逮捕・起訴され、医学界に衝撃を与えた大野事件についても、ご紹介します。

減数手術での医療ミスが認められた事例

多胎児を妊娠した際に、胎児の数を減らす処置として、減数手術(減胎手術)が行われることがあります(ただし、減数手術は、母体保護法上認められた処置に当たらないなどの指摘もありますのでご注意ください。)。

参考:多胎・減数手術について

ここでご紹介するケースは、5つ子を妊娠した母親が、妊娠継続が困難であることから、減数手術で2人に減らすことを医師から勧められ、減数手術を受けたところ、他の胎児も出産することができない事態となってしまった、という事例です。

この裁判で、裁判所は、医師が、主に用いられているものよりも太い穿刺針を使っていたこと、腹部に約30回と通常(1胎につき1~5回程度)よりも多く穿刺したことを医師の過失と認め、病院に対し、母親が穿刺によって被った肉体的・精神的苦痛に対する慰謝料を支払うよう命じました(大阪高判令和2年12月17日(裁判所HP))。

ただし、裁判所は、減数手術及びその後の医師の処置と胎児を出産できなくなったことの間の因果関係は認めませんでした。

引用:裁判例結果詳細|裁判所

分娩後の出血による母親の死亡について医療ミスがあったと認められたケース

このケースでは、母親に妊娠高血圧症候群があったことから分娩誘発を行うこととなりましたが、分娩が進まず、緊急帝王切開術を行うことになりました。

しかし、判決によると、母親はその後、産科危機的出血に陥り、しばらくしてから他の病院に救急搬送されましたが、亡くなってしまいました。

このケースで、裁判所は、医師には、産科危機的出血に陥ったと判断すべき状態にあった母親を高次医療施設へ転送すべき注意義務があったのに、産科危機的出血に陥ったと判断すべきだった時刻から約50分経過するまで転送しなかった過失があったと認め、この過失がなければ、母親の救命は可能であったと認定し、医療ミスがあったと判断しました(東京地判令和2年1月30日(裁判所HP))。

引用:裁判例結果詳細|裁判所

大野事件

大野事件は、医療関係者、特に産婦人科の関係者に大きな衝撃を与えた事件でした。

この事件は、前置胎盤のための帝王切開で子を娩出した後に胎盤剥離を行っていたところ、出血多量となって母親が死亡したことに端を発します。

この件で、捜査機関は、平成18年、執刀医であった産婦人科医を、業務上過失致死、医師法違反などの疑いで逮捕・起訴しました。

最終的には、執刀医には過失がないとして、無罪の判決が出されました(福島地裁平成20年8月20日)。

しかし、広く行われている医療行為に関連して医師が逮捕までされたこの事件が医療界に与えた影響は大きく、産科医を目指す若者が減った、分娩の取扱いを止める病院が出てきた、といった「産科ばなれ」ともいうべき社会的現象が起こってしまいました。

また、医療事故にいきなり警察等の刑事司法が介入することに対する疑問から、「医療事故調査制度」が誕生する、といった影響もありました。

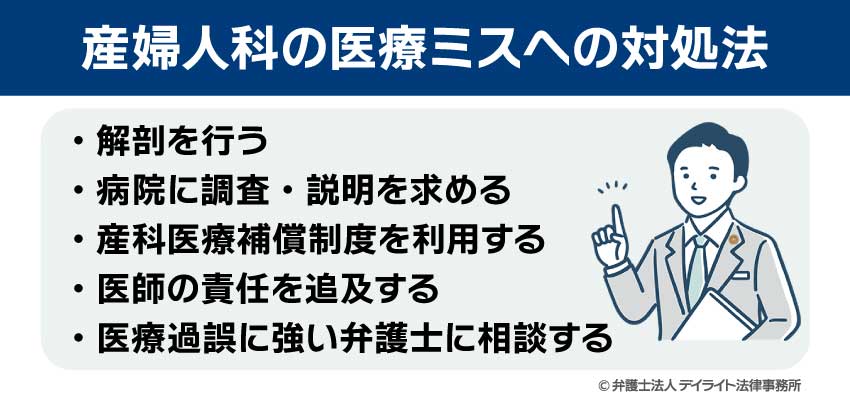

産婦人科の医療ミスへの対処法

出産は、無事に済むことの方が多いのですが、中には事故が起こってしまうケースもあります。

事故の中には、産婦人科医の医療ミスによるものも含まれます。

医療ミスの疑いがある事故に遭った場合にとるべき対処法には、次のようなものがあります。

解剖を行う

医療ミスによって死亡したことが疑われる場合は、解剖を行うことを積極的に検討しましょう。

ご家族の方としては、「これ以上大切な家族の身体にメスを入れられたくない」「早く連れ帰って、静かに休ませてあげたい」と思われることも多いと思います。

そのお気持ちは、至極もっともなものです。

しかし、解剖を行わないと、死亡に至った原因が解明できなくなってしまうおそれがあります。

そうなると、仮に医療ミスがあったとわかった場合でも、「医療ミスが原因で患者が死亡したこと」を証明することができず、医師や病院の責任を追及できなくなってしまう可能性があります。

そのようなことにならないためにも、解剖については、できるだけ積極的にご検討されることをお勧めします。

なお、病院の責任を追及しない場合でも、死因が分かれば、病院側で今後の対応策を練ることができるようになり、再発防止につなげることができますので、医療機関から解剖を提案された場合は、積極的に考えてみていただけますようお願いします。

病院に調査・説明を求める

医療ミスが疑われる場合、病院に対して院内調査や説明を求めることも考えられます。

院内調査・説明により、病院が事態にどのように対応するのか(誠実に調査・説明を行うか否か、責任を認めるか否かなど)が分かってきます。

その対応に納得がいかなければ、又は病院の責任が明らかになれば、病院の責任追及について考えることになります。

産科医療補償制度を利用する

産科医療補償制度は、出産時の医療行為についての過失の有無に関係なく、通常の分娩で生まれた子どもに重度の脳性麻痺が発生した場合に、補償金を給付する制度です。

医師の医療過誤責任を追及したい場合、相手がすぐに責任を認めるのでなければ、賠償金が得られるまでに時間がかかってしまいます。

重度の脳性麻痺のお子さまが生まれ、介護などのために費用が必要な場合、まずは産科医療保障制度を利用して補償金を受け取ることを考えてみることも一案です。

補償金の額は、一時金として600万円、子どもが20歳になるまで月額10万円となっており、合計3000万円となります。

ほとんどの妊婦の方はこの保険に加入していますので、条件に当てはまる場合には、利用を検討してみましょう。

なお、産科医療保障制度で補償金を受け取った場合、受け取った金額は、病院の損害賠償額から差し引かれます。

参考:産科医療補償制度

医師の責任を追及する

医師や医療機関の対応に納得がいかない場合や、医療過誤があったと考えられる場合には、医師の責任を追及することも可能です。

民事上の責任(損害賠償責任)を追及する方法には、病院と示談交渉をする、民事訴訟を起こす、医療ADRや民事調停を利用する、といったものがあります。

医師の民事上の責任を追及する方法についての詳細は、以下のページをご参照ください。

刑事責任を追及したい場合には、捜査機関に告訴を行います。

以上のような責任追及を行う場合は、医療・法律に関する専門知識が必要になりますので、医療過誤に強い弁護士に相談することをお勧めします。

なお、行政責任(医業停止、医師免許の取消しなど)の追及は、刑事事件で有罪となった場合などに、国の機関によって行われます。

医療ミスに関して医師や病院が負う責任については、以下のページでも詳しく解説しています。

医療過誤に強い弁護士に相談する

医療過誤が疑われる事態が起こった場合は、なるべく早く、医療過誤に強い弁護士に相談・依頼しましょう。

医療過誤に強い弁護士に相談・依頼すれば、次のようなメリットがあります。

- 病院側の責任を追及するために必要なカルテを・医学文献などの資料を入手してくれる

- 病院側との交渉の窓口になってくれるので、精神的負担が軽減される

- 病院側に過失が認められるかの見通しを説明してくれる

- 賠償金の額を適切に算定してくれる

- 医療ミスの被害者の心情を理解してくれる

医療ミスが起こった場合の対応には、医学的な専門知識に加え、法律的な専門知識も必要になりますので、その両方を兼ね備えた、医療過誤に強い弁護士に早めに相談・依頼することが大変重要になります。

医療過誤に強い弁護士に依頼するメリット、医療過誤に強い弁護士を選ぶポイントについては、以下のページで詳しく解説しています。

産婦人科の医療ミスについてのQ&A

医療ミスは誰が責任を負うのですか?

医療ミスが起こった場合に責任を負う主体は、次のようになっています。

医療ミスが起こった場合に責任を負う主体は、次のようになっています。

- ① 医療ミスを起こした当人である医師・看護師・助産師などの個人

- ② 病院を開設している人・法人

- ③ 医療ミスを起こした医師等を雇用していた人・法人

②と③は一致することが多いので、結局、医療ミスをした医師等と、医師等が務めている病院の開設者が責任を負う、ということになります。

訴訟を起こす場合は、医師個人と病院の両方を被告とする場合もありますが、病院のみを被告とする場合も多いです。

医者が医療ミスをしたらどうなる?

医者が医療ミスをした場合、①民事上の責任、②刑事上の責任、③行政上の責任が問われます。

医者が医療ミスをした場合、①民事上の責任、②刑事上の責任、③行政上の責任が問われます。①民事上の責任

民事上の責任とは、診療契約の債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償責任です。

医療ミスによって患者に損害を与えた場合、病院・医師には、その損害を金銭的に補償する義務があります。

民事上の責任を追及するためには、

- 病院と話し合って和解(示談)する

- 民事裁判を提起する

- 医療ADR・民事調停を活用する

といった方法があります。

②刑事上の責任

医療ミスがあると、場合によっては、業務上過失致死傷罪(刑法211条)、異常死の届出義務違反(医師法21条、33条の3)などの罪状で逮捕・起訴されるなどの刑事責任を問われます。

起訴されて刑事裁判となり、有罪となると、罰金刑、拘禁刑などの刑罰を受けることになります。

③行政上の責任

医師免許に関わる行政処分が行われ、行政上の責任を追及されることもあります。

医師免許に関わる行政処分には、戒告、3年以内の医業停止、医師免許の取消しの3種類があります。

医療ミスをした医師が負う責任については、以下のページでも詳しく解説しています。

診断ミスは医療過誤に当たりますか?

診断ミスも、医療過誤に当たる場合があります。

診断ミスも、医療過誤に当たる場合があります。「医師として必要とされる注意を怠っていなければ、正しい診断ができた」という場合には、診断ミスをしたことに過失があった、とされ、医療過誤と認められます。

他方、医師として必要とされる注意を尽くしても、正しい診断ができたとは限らない、という場合には、結果的には診断ミスがあったとしても、医療過誤とはされません。

また、「医師の過失により診断ミスとなった」と認められても、「正しい診断がなされなかったことと結果の発生の間に因果関係がない」「正しい診断がなされていても結果は変わらなかった(診断の時点で救命困難であったなど)」「診断は間違っていたが、特に悪い結果は生じていない」という場合は、因果関係がない、又は、損害が発生していないものとされ、損害賠償責任を問うことができない可能性があります。

まとめ

今回の記事では、産婦人科での医療訴訟の発生状況、産婦人科で医療訴訟が比較的多い原因、産婦人科で医療ミスがあった場合の対処法などについて解説しました。

医療ミスはあってはならないことですが、根絶することはできていないのが現状です。

ご自身やご家族が医療ミスの被害に遭った可能性がある場合には、なるべく早く、医療過誤問題に力を入れている弁護士にご相談ください。

当事務所でも、人身交通事故の対応に関連して医療知識を蓄積してきた弁護士が、医療ミスに関するご相談をお受けしております。

オンライン相談により全国対応しています。

お困りの方はぜひ一度、当事務所までご連絡ください。