脳性麻痺の寿命は、状況によって異なります。

脳性麻痺だからといって、必ずしも寿命が短いわけではありません。

ただ、生まれたときから一日中介助が必要なほど脳性麻痺の症状が重い場合や、寝たきり状態になっている場合には、寿命が短いこともあります。

この記事では、脳性麻痺の寿命のほか、その原因、医療事故によって脳性麻痺が起こるケース、医療事故があった場合の対処法、産科医療補償制度などについて解説していきます。

脳性麻痺で苦しまれている方のご参考になれば幸いです。

脳性麻痺の寿命とは?

脳性麻痺の平均寿命

脳性麻痺の方の寿命は、症状の軽重や合併症の有無などによって変わってきます。

症状が重度であり、合併症もある場合には、平均寿命は短くなる傾向にあります。

重度の場合の脳性麻痺の寿命

重度の脳性麻痺がある場合、5年生存率が約94.7%、20年生存率が約81.3%と報告されています。

ここでの「重度の脳性麻痺」の基準は、以下の条件を満たしている方を指しています。

-

- ① 出生体重が2000グラム以上、かつ、在胎週数が33週以上

- ② 身体障害者東急1級又は2級の脳性麻痺

- ③ 先天性要因または新生児期の要因に非該当

先天性要因とは、脳の形態異常、染色体異常、先天異常

新生児期の要因とは、分娩後の感染症など - ④ 生後180日未満に死亡していないこと

軽度の場合の脳性麻痺の寿命

脳性麻痺が軽度の場合には、健常者の平均寿命と大きな違いはないようです。

大人の脳性麻痺の寿命

脳性麻痺は、受精から生後4週間以内に、何らかの原因で脳に損傷があった場合に生じるものです。

大人になってから脳性麻痺が生じるということはなく、寿命については、上記の軽度、重度の場合の寿命を参考にされて下さい。

小児の脳性麻痺の寿命

小児の脳性麻痺の寿命についても、同様に上記の軽度、重度の場合の寿命を参考にされて下さい。

脳性麻痺とは?

脳性麻痺とは、胎児の頃から生後4週間までの間に脳の形成異常や損傷が起こることにより、運動や姿勢を制御する脳の機能が損なわれる病気です。

脳性麻痺の症状は、脳のどの部位が損傷しているかによって様々あり、程度も、軽度のものから重度のものまであります。

脳性麻痺の原因

脳性麻痺は、胎児の時期、出生時(周産期)、出生後のいずれかの時期に脳が損傷することが原因で生じます。

胎児期に生じる脳性麻痺の原因

胎児の時期に脳が損傷する原因としては、遺伝子の異常による脳の形成異常、酸素欠乏、感染症などがあります。

脳性麻痺の原因となる胎児期の感染症としては、妊娠中の風疹、トキソプラズマ症、サイトメガロウイルス感染症、ジカウイルス感染症などがあります。

出生時(周産期)に生じる脳性麻痺の原因

出生時(周産期)に脳が損傷する原因としては、酸素欠乏、脳血管障害、早産が原因となって起きる脳室内出血や脳室周囲白質軟化症、臍帯の異常(形態異常、血流障害、臍帯脱出など)などがあります。

核黄疸(新生児に強い黄疸が生じ、黄疸を引き起こすビリルビンによって脳が障害される病気)が原因になることもあります。

出生後に生じる脳性麻痺の原因

出生後に脳が損傷する原因としては、頭部の外傷、髄膜炎、低酸素、重度の脱水、敗血症などがあります。

上でご紹介したように原因が分かる脳性麻痺もありますが、脳性麻痺の中には、原因がわからないケースも少なくありません。

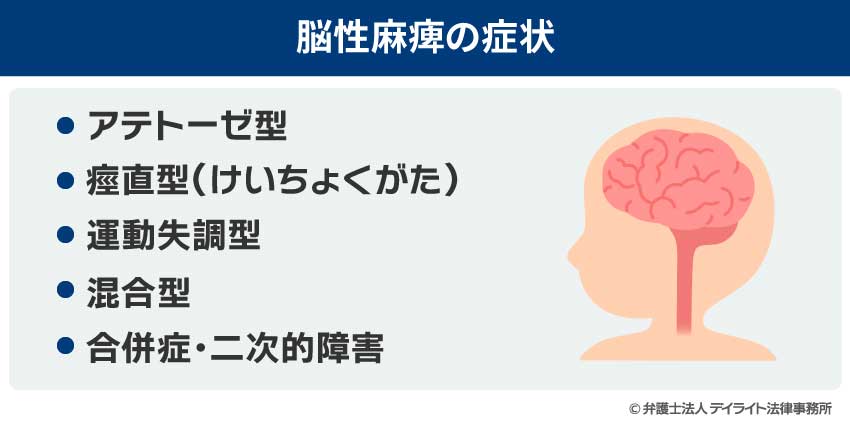

脳性麻痺の症状

脳性麻痺の症状には、脳の損傷部位によって、次のように、異なるパターンがあります。

アテトーゼ型

アテトーゼ型の場合、自分の意思とは関係なく手足や体幹が勝手に動く症状(不随意運動)が見られます。

一般的には知的障害は伴いませんが、言葉の発音が上手くできない構音障害が見られることなどがあります。

痙直型(けいちょくがた)

痙直型の場合、筋肉のこわばり(痙直)と筋力低下が主な症状となります。

筋肉のこわばりは様々な部位に起こります。

人によっては、両手両足に現れる(四肢麻痺)こともありますし、片側の手足のみ、両足のみという場合もあります。

四肢麻痺の子どもの場合、知的障害を伴うことが多くあります。ほかにも、嚥下障害やけいれんを起こすこともあります。

また、痙直型の場合、股関節脱臼や脊柱側弯症が起こりやすくなります。

痙直型は、脳性麻痺の中でも最も多くなっています。

運動失調型

運動失調型では、身体の動きを調整する機能に障害があり、動きをうまく合わせられず、身体や手足が震えたり、身体のバランスが悪くなったりします。

そのため、早い動作や細かい動作などが困難になり、歩調が不安定になります。

混合型

アテトーゼ型、痙直型、運動失調型のうちの2つ以上の型が併存している場合を、混合型といいます。

合併症・二次的障害

脳性麻痺がある場合、上のような主たる症状の他にも、合併症や二次的障害が現れることがあります。

主に見られる合併症・二次的障害には、次のようなものがあります。

- てんかん

- 精神遅滞

- 視覚・聴覚障害

- 摂食嚥下障害

- 睡眠障害、成長障害など

脳性麻痺がある場合、異常な姿勢や運動の偏りから骨格が変形してしまい、次のような二次的障害が生じてきます。

- 胃食道逆流症

- 呼吸障害

医療事故による脳性麻痺

子どもの脳性麻痺は、医師の過失(医療事故)によって生じてしまうこともあります。

医療事故で脳性麻痺が生じる例としては、以下のようなものがあります。

①妊娠中の検査・診察時の医療事故

妊娠中には、感染症などの各種検査を行い、診察を受けます。

この際に、

- 胎児に脳性麻痺などの影響が出る感染症があったのに、医師の過失によって見過ごされてしまい、投薬などの適切な治療を受けられず、子どもに脳性麻痺が生じてしまった

- 早産の徴候があり、入院管理などの対応が必要だったのに、医師のミスにより適切な対応が行われず、実際に早産となって、子どもに脳性麻痺が生じた

- 臍帯(へその緒)が卵膜(子宮の内側にある膜)に付着し、前置血管の状態(臍帯血管が内子宮口(子宮の出口)に面している状態)になっていたのに、医師が過失によって見逃してしまい、そのまま出産に臨んだところ、途中で胎児機能不全となり、子どもが脳性麻痺になった

といったように、医療事故によって子どもに脳性麻痺が生じてしまう可能性があります。

②出生時(周産期)の医療事故

出生時(周産期)は、最も脳性麻痺が生じやすいタイミングです。

出生時(周産期)には、以下のような医療事故で、脳性麻痺が生じることがあります。

- 前回の出産で帝王切開をした妊婦が自然分娩に臨んだところ、医師による監視体制が不十分で(過失)、子宮破裂を起こしてしまったのにすぐに気づかれず、胎児が子宮から脱出し、胎児機能不全(低酸素状態)となってしまって、脳細胞に損傷が生じ、脳性麻痺になってしまった

- 胎盤早期剝離があったが、医師が過失によって見逃してしまい、適切な処置がなされず、胎児に胎児機能不全が生じ、脳性麻痺になってしまった

- 子宮収縮薬を使ったところ、陣痛が強すぎて胎児に胎児機能不全が生じたが、医師の過失によって不適切な子宮収縮薬の投与が続けられ、子どもが脳性麻痺になってしまった

- 分娩が進まないので吸引分娩・鉗子分娩を行ったが、その際の方法や回数が適切でなく、子どもが頭蓋内出血を起こし、脳細胞が損傷してしまって、脳性麻痺となった

③出生後の医療事故

出生後、医療事故によって脳性麻痺が生じるケースとしては、次のようなものがあります。

- 出生後、子どもが髄膜炎になってしまったが、医師が、過失によって診断を誤ったため、症状が悪化し、脳性麻痺になってしまった

- 生後産婦人科に入院している間に、助産師がミルクを与えていた際、ミルクを吐き戻してのどに詰まらせてしまったが、医師や助産師の過失によって見過ごされ、低酸素脳症となって脳性麻痺となってしまった

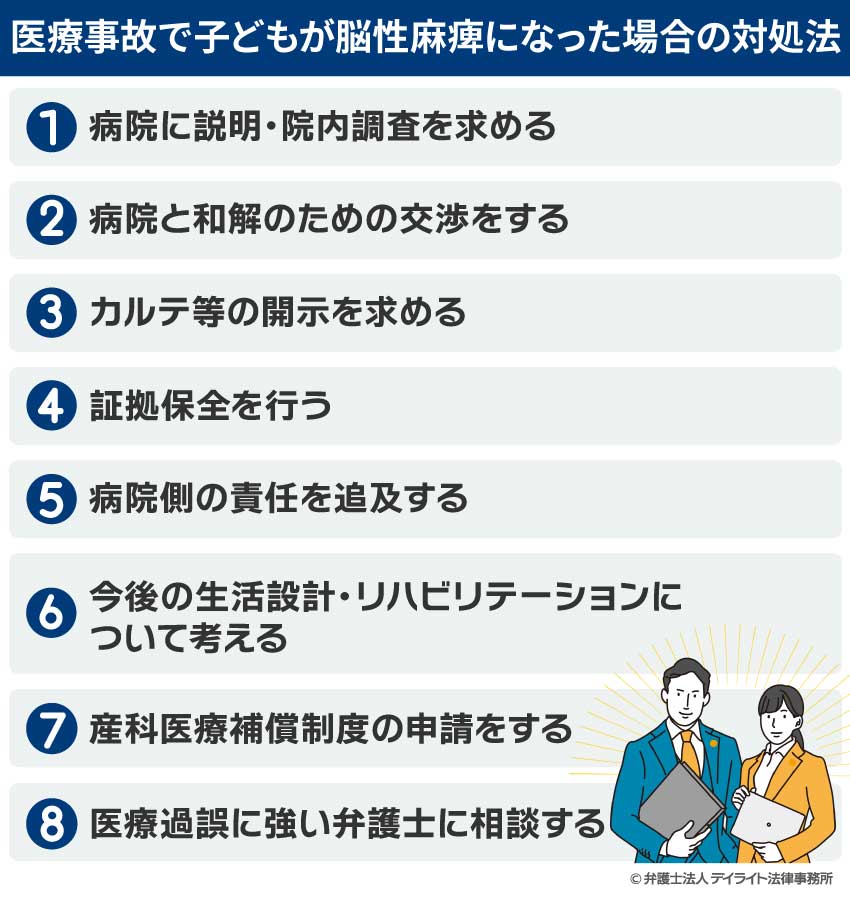

医療事故の場合の対処法

医療事故のせいで子どもが脳性麻痺になってしまったことが疑われる場合、次のような対応が考えられます。

病院に説明・院内調査を求める

子どもが脳性麻痺になってしまった場合は、まずは、出産した病院に説明を求めることが考えられます。

何が起こったのか(経緯)、脳性麻痺の原因は何か、責任の所在はどこにあるのか、といったことについて説明するよう求めましょう。

すぐには原因や経緯が分からない場合には、院内調査を行った上でさらに詳しく説明するよう求めることも考えましょう。

病院からの説明を受ける際は、患者や家族だけで聞いても正確に分からない場合がありますので、医療過誤に強い弁護士に依頼して、同席してもらうことも考えると良いでしょう。

病院と和解のための交渉をする

病院が責任を認めている場合、病院と和解交渉を行うことが考えられます。

病院との間で損害賠償、謝罪、再発防止策などについて協議し、納得のいく解決ができるようであれば、病院と和解をすることも多くあります。

カルテ等の開示を求める

病院から説明を受けるだけでなく、カルテや検査結果を開示するよう求めることもできます。

カルテには、診療経過、分娩の経過、投薬の状況などが記載されています。

ほかに、胎児心拍数陣痛図や各種検査の結果も開示してもらいましょう。

カルテの開示を受けたら、弁護士や協力医とともに、医師の過失、過失と結果の因果関係などが認められるかを検討していきます。

証拠保全を行う

病院が責任を否定している、不合理な弁解をしているといった場合、カルテの開示を求めても、病院にカルテを改ざんされてしまうおそれがあります。

そのようなおそれのある場合には、証拠保全によりカルテを入手することを検討します。

証拠保全は、裁判所に申立てをして行いますので、通常、弁護士に依頼して行います。

証拠保全が行われることになると、裁判官等の裁判所職員と弁護士が、病院に直接赴き、カルテの状態を確認して、裁判所の記録に残すことになります。

患者側は、後ほど裁判所の記録を謄写して、カルテを入手することとなります。

ただし、改ざん防止の仕組みがある電子カルテを病院が導入している場合、裁判所は、証拠保全の申立てを認めないことが多いです。

裁判所で「証拠保全の必要性がある(カルテを改ざんされるおそれがある)」と認められなかった場合も、証拠保全の申立ては認められません。

なお、証拠保全を弁護士に依頼する場合、弁護士費用も必要となります。

弁護士費用については、以下のページをご覧ください。

病院側の責任を追及する

病院側の説明に納得できない、病院側が提示してきた和解案が受け入れられるものではない、といった場合は、病院側の法的責任を追及することが考えられます。

病院側の法的責任を追及する方法としては、以下のようなものが考えられます。

病院側の民事責任(損害賠償責任)を追及するため、訴訟を提起することが考えられます。

訴訟を提起する場合、訴状を裁判所に提出します。

訴状には、医師の過失、過失と生じた結果との間の因果関係、生じた損害の額などについて記載する必要があります。

こうした事項について十分な記載をした訴状を作成するには、医学的、法律的な専門知識が必要となります。

その後の訴訟活動でも、医師の過失の内容や因果関係について、カルテや検査結果、医学文献等に基づいた適切な主張、立証を展開する必要があります。

こうした点に関する主張、立証が不十分だと、医師の責任を認める判決を得ることができなくなるおそれがあります。

より有利に裁判を進めるためにも、訴訟を提起する場合は、法律的な知識と医学的な知識の両方に詳しい、医療過誤問題に強い弁護士に依頼することを強くお勧めします。

訴訟のほかにも、民事調停・医療ADRを利用して、病院側に損害賠償などを求めることができます。

これらの制度を利用すれば、裁判を行うよりも迅速・柔軟に、低い費用で問題を解決できる可能性があります。

ただし、これらの手続きでは、裁判所や医療ADRを行う機関の援助は受けられますが、最終的には、患者側と病院側との間で解決策について合意することによって紛争を解決することになります。

そのため、責任の有無について激しく争っている場合などには、民事調停・医療ADRで合意ができる可能性が低いので、すぐに訴訟を提起した方が早く解決することができる可能性が高いです。

産婦人科医に対する訴訟、民事調停・医療ADRについては、以下のページでも詳しく解説しています。

医師の刑事責任を追及してほしい場合、捜査機関に刑事告訴を行います。

刑事告訴をする際は、告訴状を提出します。

告訴状には、事件の経過、医師の過失、過失と結果の因果関係などについて、法的観点、医学的観点の両方から見て適切な記載をしなければなりません。

告訴を検討されている場合は、医療過誤に強い弁護士に相談し、告訴状を作成してもらうことをお勧めします。

なお、医師が刑事事件で有罪となった場合、行政により、医師免許取消し、医業停止などの行政処分が行われる場合があります。

医師の刑事責任、行政責任については、以下のページでも詳しく解説しています。

今後の生活設計・リハビリテーションについて考える

生まれた子どもが脳性麻痺であった場合、介護が必要であれば、誰が世話をするか、必要な用品をどうするか、といった、これからの生活に関することを考える必要があります。

病院に医療ソーシャルワーカーがいれば、介護サービスや公的な援助についての相談もできるかもしれません。

参考:公益社団法人 日本医療ソーシャルワーカー協会|JASWHS

また、脳性麻痺の場合、リハビリテーションを行えば症状を緩和することができる可能性があります。

どのようなリハビリを行えばよいかについても、担当医と相談して考えていきましょう。

産科医療補償制度の申請をする

出産時の事故で子どもが脳性麻痺となった場合、産科医療補償制度によって補償を受けることができる可能性があります。

産科医療補償制度で補償対象とされるためには、以下の3つの基準をクリアする必要があります。

- ① 在胎週数が28週以上あること(2022年1月1日以降に出生した子の場合)

- ② 先天性の要因や新生児期等の要因によらない脳性麻痺であること

- ③ 身体障害者手帳1・2級相当の脳性麻痺であること

- *なお、生後6か月未満で子どもが死亡した場合は、補償対象となりません

参考:産科医療補償制度の仕組み|産科医療補償制度 (jcqhc.or.jp)

産科医療補償制度では、医師の過失の有無に関係なく、同じ補償を受けることができます。

産科医療補償制度の補償対象となれば、以下の補償金が支払われます。

- 一時金 600万円

- 子どもが20歳になるまで月額10万円(合計2400万円)

合計3000万円

さらに、産科医療補償制度の対象となる場合、公益財団法人日本医療機能評価機構によって原因分析が行われます。

原因分析の結果は、報告書にまとめられ、患者家族に送付されます。

さらに、調査結果は公開され、同機構が作成する「再発防止に関する報告書」にも活かされます。

参考:産科医療補償制度の仕組み|産科医療補償制度 (jcqhc.or.jp)

補償の申請期限は、子どもの満1歳の誕生日から満5歳の誕生日までとなっています。

補償を申請する際には、出産した施設を通じて行う必要がありますので、出産した施設と連絡をとる必要があります。

子どもの主治医などにも、診断書を書いてもらう必要があります。

詳しい手続については、以下のページを参考にしてください。

参考:補償申請・補償金請求における手続き全体の流れ|産科医療補償制度 (jcqhc.or.jp)

医療過誤に強い弁護士に相談する

上でご紹介したような対応を検討する際は、医療過誤に強い弁護士に相談することを強くお勧めします。

医療過誤問題は、医学に関する知識と法律に関する知識の両方が必要になる、非常に難しい問題です。

このような問題に適切に対処するためには、両分野に精通している、医療過誤に強い弁護士のサポートを受けることが大切です。

医療過誤に強い弁護士に相談・依頼すれば、

- 医師の責任が認められるかに関する的確な意見を出してもらえる

- 責任追及のために必要な手続きを教えてくれる

- 病院との交渉、裁判所とのやり取りなどの窓口になってもらえる

- 損害賠償額の相場について教えてくれる

- カルテ、医学文献など必要な資料を集めてくれる

といったメリットがあり、ご家族の負担も軽くなります。

医療過誤に強い弁護士に相談するメリット、弁護士を選ぶポイントについては、以下のページをご覧ください。

脳性麻痺の寿命についてのQ&A

てんかんが見られる脳性麻痺の寿命は?

てんかんの発生頻度や程度によって、寿命は変わってくる可能性があります。

てんかんの発生頻度や程度によって、寿命は変わってくる可能性があります。発生頻度が比較的少なく軽度である方の寿命は、健常者と大きく違いは無いと考えられます。

他方で、てんかんの発生頻度が多く重度の場合には、健常者と比べて平均寿命が短くなる傾向があるようです。

まとめ

今回は、脳性麻痺の原因・症状、医療事故があった場合の対処法などについて解説しました。

子どもに脳性麻痺が生じたケースの中には、医療過誤が原因ではないかと疑われるケースもあります。

病院のミスのせいで子どもが脳性麻痺になったのかもしれない・・・とお考えの方は、医療過誤に強い弁護士に一度相談してみましょう。

そうすれば、必要な調査・手続などについて説明を受けることができますし、調査などを依頼すれば、病院の責任の有無についても見通しを示してもらうことができます。

当事務所でも、人身障害部に所属する弁護士が、人身交通事故事件を多数扱う中で培った医学的知識を活かし、医療過誤問題に関するご相談に対応しております。

オンラインによる全国からの相談もお受けしています。

お困りの方はぜひ一度、当事務所までお気軽にご連絡ください。