日本では、2023年の1年間で26人の方が、妊娠・出産に関連して亡くなっています。

割合にすると、出産10万件に対して3.5人の妊産婦の方が死亡していることになります。

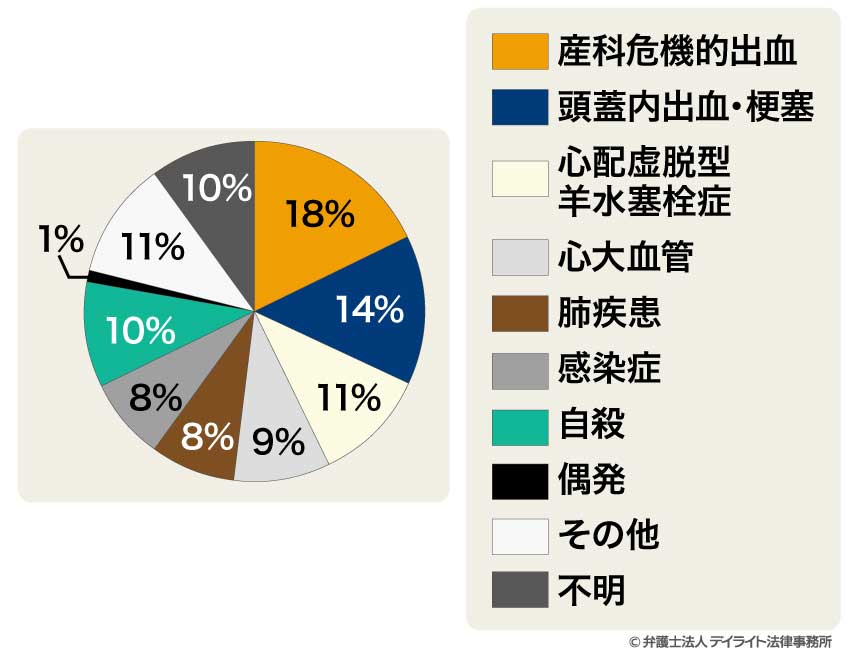

出産によって死亡する主な原因としては、産科危機的出血、頭蓋内出血・梗塞(脳卒中など)、羊水塞栓症、自殺などがあります。

今回の記事では、近年の日本での出産による死亡の現状についてご紹介し、出産による死亡に医療ミスが介在していたことが疑われる場合の相談窓口などについても合わせてご説明してきます。

目次

出産による死亡の現状

出産による死亡者数

令和5年(2023)人口動態統計(確定数)の概況.pdfによると、2023年に「妊娠、分娩及び産じょく」によって亡くなった方は26人(p18)となっています。

なお、2023年に「妊娠、分娩及び産じょく」で亡くなった方は33人となっていましたので、2024年には前年より7人減少したことになります。

出産で死亡する確率

同じく令和5年(2023)人口動態統計(確定数)の概況.pdfによると、年間出産数は74万2822件(うち出生数72万7288人、死産数1万5534人)(p9、10)となっています。

つまり、出産で死亡する確率は、出産10万件に対して3.5人(計算式:26÷742,822≒0.000035)程度となります。

この数値は、歴史的にみても国際的にみても低い水準となっています。

以下のページでは、日本において出産で死亡する確率(出産死亡率)について、様々な視点から検討しています。

興味のある方は、ぜひ一度ご覧ください。

妊婦が出産で死亡する理由

2010年から2023年の14年間の妊産婦の死亡原因は、以下のグラフのとおりとなっています。

上のグラフで死亡原因の上位に挙げられているものについて、簡単にご説明します。

出産による大量出血での死亡

出産による大量出血(産科危機的出血)は、妊産婦の死亡原因のうちでも最も多いものとなっています。

出産時には、出血により急速に全身状態の悪化を招きやすくなります。

その上、頸管裂傷、子宮破裂などで身体の中での出血(腹腔内出血・後腹膜腔出血)を起こすこともあり、出血に気が付かれないままになると危険です。

しかも、出産時の出血では、播種性血管内凝固(DIC)が起こりやすくなっています。

DICを起こすと、血液が固まりにくくなって出血が助長されてしまい、危険です。

頭蓋内出血・梗塞

産科危機的出血の次に多い死亡原因は、頭蓋内出血・梗塞(脳卒中など)です。

妊娠中は血栓ができやすく、脳卒中のリスクが高まると言われています。

妊娠中には妊娠高血圧症候群になることもあり、このことも、脳卒中のリスクを高めています。

出産するために「いきむ」ことも、脳血管に過重な負担となり、脳血管の破綻をもたらす原因となっていると言われています。

羊水塞栓症

羊水塞栓症は、分娩時に比較的多量の羊水及び胎児成分が母体の血中に流入し、母体に突発的な呼吸困難、心不全、DICなどを引き起こすというものです。

これは、妊産婦を死に至らしめることもある極めて危険な病態です。

2023年にも、3人の方が心肺虚脱羊水塞栓症で死亡しています。

出典:2409_母体安全への提言_ind2023.indd(p15)

自殺

自殺により亡くなる妊産婦の方も後を絶ちません。

2023年には、5人の方が自殺により亡くなっておられます。

この人数は、頭蓋内出血・梗塞による死者(6人)に続く多さです。

出典:2409_母体安全への提言_ind2023.indd(p15)

妊娠中から出産後の時期は、うつ病を発症しやすく、そこから自殺に至ってしまうこともあります。

以上でご紹介した出産で死亡する原因については、以下のページでより詳しく解説しています。

出産で死亡した芸能人の方

芸能人の方では、人気ボーカルグループ「Sugar」のメンバーだったモーリこと毛利公子さんが、出産の折に死亡しています。

1990年、毛利さんは、陣痛かと思って受診したところお腹の子が死亡していることが判明し、翌日処置を受けるために入院していました。

ところが、夜の間に容態が急変し、原因不明でお亡くなりになられました。

毛利さんの死の原因は、今もわからないままです。

参考:「ウエディング・ベル」がヒット、29歳で急死「Sugar」モーリの謎をメンバー激白― スポニチ Sponichi Annex 芸能

出産で死亡する場合は医療過誤の可能性がある

出産で母親が死亡したケースでは、医療過誤の可能性があるものもあります。

実際の事例でも、胎児心拍モニタリング等による子宮破裂の徴候の継続監視を怠った、といった医師の過失(医療過誤)が認められたケースがあります。

出産時に母親が死亡したことについて医師の過失が認められたケースについては、以下のページでご紹介しております。

もちろん、出産はそれ自体命がけの大仕事であり、出産による死亡は、医師等のミスがなくとも起こり得ることです。

しかし、出産での死亡に医療ミスが介在しているケースも間違いなく存在しています。

身近な方が出産で亡くなった場合に、「医療ミスかもしれない」という懸念があれば、一度、医療過誤問題にくわしい弁護士に相談してみましょう。

その際には、解剖が行われているかどうかが重要になります。

解剖をしていないと、死因不明となり、医療ミスの有無を解明する際に支障がでるおそれがあります。

身内の方が出産で亡くなられた場合は、大変辛い判断になるかもしれませんが、解剖をし、何があったのかを知ることができるようにすることを、どうかご検討ください。

産婦人科で医療ミスがあった場合の対処法については、以下のページで詳しく解説しています。

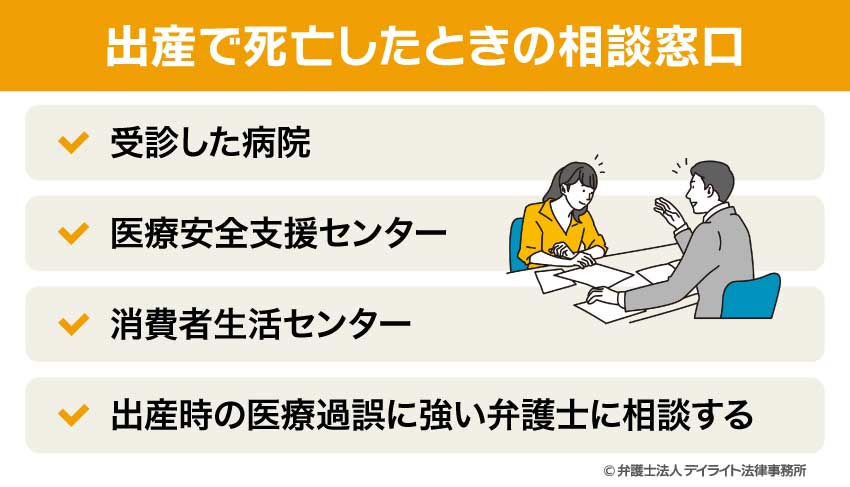

出産で死亡したときの相談窓口

出産で妊産婦の方が亡くなられたときには、次のような相談窓口に相談することができます。

病院でのトラブルについての相談窓口については、以下のページもご参照ください。

受診した病院

出産での死亡について疑問や相談がある場合には、まずは受診した病院に申し出ることが考えられます。

病院に申し出る方法としては、医師や看護師に直接伝える、病院の受付窓口に相談するといった方法が考えられます。

病院や相談内容によっては、担当の診療科だけでなく、医療安全管理部門など専門の担当部署も対応に当たる場合があります。

医療安全支援センター

医療安全センターは、医療に関する不満、心配などについて相談できる機関です。

セカンドオピニオンを求めるための方法、カルテ開示の手続に関する相談、医師の説明でよくわからなかった点についての相談など、様々な疑問、悩みについて相談することが可能です。

医療安全センターは全国の保健所などに設置されており、以下のリンクから一覧表をご覧いただくことができます。

ただ、医療安全支援センターはあくまで中立の機関なので、患者側に立って対応してくれるとは限りませんし、医療過誤の有無などについて判断してもらうこともできません。

消費者生活センター

消費者生活センターにも、病院でのトラブルについて相談することができます。

消費者生活センターに相談すると、ケースに応じて、解決のための助言を得られる、病院との交渉を手伝ってもらえる、弁護士などの相談窓口を教えてもらえるなどのメリットがあります。

消費者センターに相談する場合、消費者ホットライン(188番)に電話すると、最寄りの消費者生活センターや消費生活窓口を案内してもらえます。

出産時の医療過誤に強い弁護士に相談する

身内の方が出産で死亡し、病院側に医療過誤があったのではないかと感じられる場合には、早めに出産時の医療過誤に強い弁護士に相談してみましょう。

医療過誤問題に対応するには、医学的な知識と法律的な知識の両方が必要になりますので、医療過誤に強い弁護士を探すことがとても重要です。

医療過誤に強い弁護士に相談・依頼すれば、次のようなメリットがあります。

- 医療過誤があったかどうかを判断するために必要な調査をしてくれる

- カルテ、専門文献など必要な資料の収集を任せることができる

- 医師に医療過誤の責任を追及できるかについての見通しを示してくれる

- 賠償金額の見積もりを示してくれる

身内の方が出産により死亡したとなると、残された方には精神的な負担や生活上の問題が大きくのしかかります。

そうした中で、医療過誤の問題についても自分たちだけで対処しようとすると、さらに大きな負担がかかってきます。

医療過誤の問題については早めに弁護士にご相談いただき、ご自身は生活の立て直しなどに力を入れることができるようにしていくことをお勧めします。

弁護士に医療過誤問題について相談するメリット、弁護士を選ぶ際のポイントなどについては、以下のページで詳しく解説しております。

出産による死亡についてのQ&A

子宮筋腫で出産のときに死亡することがある?

子宮筋腫のために生じる症状が、出産の際の死亡原因になることはあります。

子宮筋腫のために生じる症状が、出産の際の死亡原因になることはあります。子宮筋腫で引き起こされる症状としては、次のようなものがあります。

- 流産

- 早産

- 産道通過障害

- 前置胎盤

- 常位胎盤早期剥離

- 分娩時出血(弛緩出血) など

前置胎盤、常位胎盤早期剥離、分娩時出血(弛緩出血)などは、母体にも胎児にも死亡リスクがあるものとなります。

子宮筋腫がある場合は、産婦人科の医師に相談して対応を検討しましょう。

なお、子宮筋腫があっても特に処置が必要でない場合もあります。

詳しくは、医師にご相談下さい。

出産時に痛すぎて死亡することがある?

出産時の痛み自体で死亡することはないようです。

出産時の痛み自体で死亡することはないようです。ただ、出産時の痛みへの不安がストレスとなり、精神的な不調をきたすこともあります。

妊娠中、出産後はうつ病になりやすい時期であり、それによって自殺する妊産婦の方も少なからずおられます。

出産の痛みなどへの不安が大きい場合は、産婦人科医や精神科医に相談して不安を取り除く、環境調整をして負担を軽くするなどの対策を取りましょう。

妻が出産で死亡しました、どうすればいいですか?

出産時に奥様が亡くなられてしまうと、奥様が死亡されたことに伴う手続きに加え、産まれてきた子どもの世話もしなければならず、非常に苦しい状況におありかと思います。

出産時に奥様が亡くなられてしまうと、奥様が死亡されたことに伴う手続きに加え、産まれてきた子どもの世話もしなければならず、非常に苦しい状況におありかと思います。出産で奥様が死亡した場合は、以下のようなことに対応していく必要があります。

-

- ① まず大切なのは、産まれてきたお子様を適切にお世話できる環境を確保することです。

奥様のご葬儀の手配をしたり、死亡届を提出したりする間、誰がお子様の世話をするか、病院に預けることができるのか、といったことからはじまり、退院後の生活では誰がどうやって育てていくのかについても考えなければいけません。 - ② ①と同時に、奥様の死後に必要な手続き(葬儀、死亡届など)の手配が必要になります。

出産で死亡した場合には、死亡した原因を特定するため、解剖をすることも検討する必要があります。

ご遺族としては、大切なご家族のご遺体を解剖することには強い抵抗感があることが多く、また、そのお気持ちは至極当然のものです。

しかし、解剖を行わないと、死因がはっきりせず、後々病院側の医療ミスが疑われた場合に責任を追及できなくなってしまうおそれがあります。

解剖につきましては、できれば積極的にご検討いただけますようお願いいたします。

また、四十九日が過ぎたころ、相続についての手続が必要になる場合もあります。 - ③ 病院から奥様が亡くなった原因や経緯を聞くことも必要になります。

ご自身やご家族だけで説明を聞くことに不安がある場合、既に説明された内容について疑問がある場合などには、医療問題に強い弁護士に相談し、同席してもらうことも考えられます。

- ① まず大切なのは、産まれてきたお子様を適切にお世話できる環境を確保することです。

まとめ

今回の記事では、出産による死亡の現状、相談窓口などについて解説しました。

出産で死亡する方はとても少ないのですが、万が一そのような不幸な結果が生じてしまうと、亡くなられる方が将来ある若い女性であるだけに、周囲の方の受ける衝撃は甚大なものとなってしまいます。

そのようなショックの中、医療ミスも疑われるとなると、ご遺族の方の苦しみは更に強いものとなるかもしれません。

病院側への疑いや不満を抱いておられる場合は、一度、医療ミスに力を入れている弁護士に相談し、サポートを受けるようにしましょう。

当事務所でも、人身障害部に所属する弁護士が医療過誤に関する問題のご相談・事件処理に対応しております。

お困りの方はぜひ一度、お気軽にご相談ください。