ぎっくり腰は、一般的に突発的な腰痛として知られていますが、発症の状況しだいでは労働災害(労災)として認定される可能性があります。

労災には決められた認定の条件があるため、その条件に合致するのであれば、ぎっくり腰も労災と認定されることになります。

ただし、ぎっくり腰は日常的な動作の中でも発生し得る身近な疾病でもあり、原因が特定できない事例も少なくありません。

このため、ぎっくり腰の労災認定においては、通常の労災と比較しても特に注意すべきポイントが存在します。

そこでこの記事では、ぎっくり腰が労災として認められる条件や、認定された場合の補償内容、必要な手続き、ぎっくり腰の労災認定のポイントなどについて弁護士が詳しく解説します。

ぎっくり腰で悩む労働者の方や、労災申請をお考えの方がいらっしゃいましたら、ぜひ最後までお読みください。

目次

ぎっくり腰は労災になる?

ぎっくり腰は、一般的に突発的な腰痛として知られていますが、発症の状況しだいでは労働災害(労災)として認定される可能性があります。

労働災害とは、会社の業務や通勤に関連して労働者が怪我を負ったり病気にかかったりすることをいいます。

ぎっくり腰は、正式には「急性腰痛症」という突発的な腰痛であり、個人的な問題と考える方もいらっしゃるかもしれません。

たしかに、ぎっくり腰は日常的な動作の中で生じることから、労災の対象にはならないと説明されることもあります。

ただし、ぎっくり腰であっても、仕事が原因で発症したと認められる場合には、労災として認定される可能性があります。

そもそも労災保険の制度は、労働によって発生する怪我や病気というリスクに対して公的な補償を行うことによって、労働者が安心して働けるような環境を整備するためのものです。

このような制度の趣旨に照らすと、あえてぎっくり腰を労災の対象から除外する理由はなく、会社の業務によって生じたものといえるのであれば、ぎっくり腰も労災によってカバーされるべきものといえます。

ぎっくり腰が労災として認められるかどうかは、その発症状況や業務との関連性によって判断されます。

単に仕事中にぎっくり腰を発症したというだけでは労災となるには不十分で、業務との因果関係など、労災の認定条件を満たす必要があります。

そこで次は、どのようなケースであれば労災として認定されるのか、ぎっくり腰が労災として認定されるための条件について、詳しく見ていきます。

ぎっくり腰は、労災と認められるのが難しい疾患でもあります。

労災の認定条件を知ることによって、どのようなぎっくり腰であれば労災と認められるのかについての見通しを立てることができるでしょう。

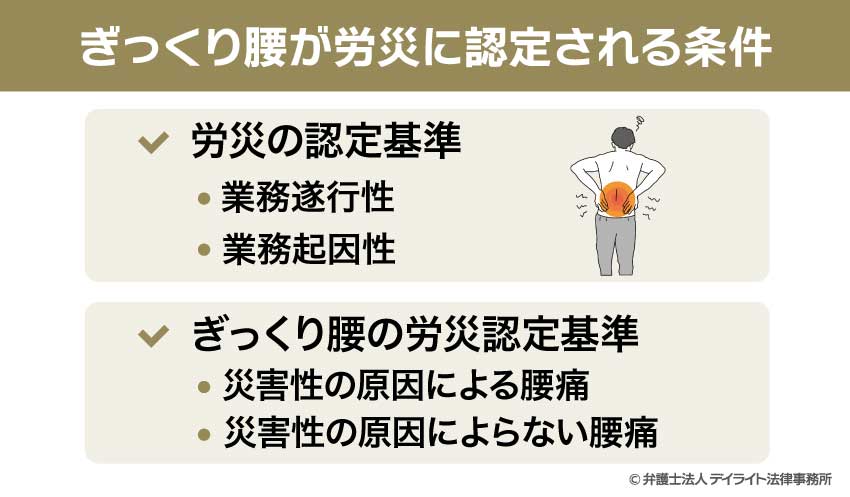

ぎっくり腰が労災に認定される条件

病気や怪我が労災として認定されるためには、法律に定められた一定の条件を満たす必要があります。

労災の認定は、怪我や病気がこの条件を満たしているか否かという点から判断されます。

ぎっくり腰については、日常的な動作によって発症するものであるから、会社の業務とは無関係であり労災にはならないと解説されることもありますが、これは不正確といえます。

たしかに、ぎっくり腰は突発的に発生する腰痛であり、労災に該当しないことも多い疾病ではあります。

しかし、労災の認定は、あくまで労災の条件を満たすかによって判断されるものです。

この考え方はぎっくり腰でも異なりませんので、ぎっくり腰についても、労災の条件を満たす形で発症したものについては労災として認定されることはあり得ます。

そこでぎっくり腰の労災認定においては、どのようなものが労災となるのかの認定基準を知っておくことが特に重要となるのです。

労災の認定基準

労働災害には、会社の業務に起因する「業務災害」と通勤途上に発生する「通勤災害」とがあり、ぎっくり腰が該当するとすれば、主に前者の業務災害であると考えられます。

業務災害とは法律上、「労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡」であるとされます(労働者災害補償保険法7条1項1号)。

簡単にいえば、会社の業務を原因として病気や怪我をすることが、業務災害ということになります。

そして病気や怪我が会社の業務を原因とするものといえるかは、「業務遂行性」と「業務起因性」という2つの要件の有無によって判断されます。

ぎっくり腰は原則として労災にならないという解説もしばしば見られますが、これは、ぎっくり腰が労災の要件(特に業務起因性)を満たしづらいケースが多いということであり、ぎっくり腰は労災にならないということではありません。

ぎっくり腰についても、業務遂行性と業務起因性の双方を満すものであれば、業務災害として労災に当たることになります。

業務遂行性と業務起因性の内容は、それぞれ以下のとおりです。

業務遂行性

業務遂行性とは、災害が発生した時点で労働者が事業主の指揮命令下で業務を遂行中であったことをいいます。

労働者が事業場内で仕事に従事している場合はもちろんのこと、休憩時間中でも事業場内で行動している場合なども、事業主の支配下にあると認められるとされます。

また、出張や営業、運送・配達等のように事業場の外での作業中であっても、それが会社の指示に基づくものであるときは、事業主の管理下にあると判断されます。

逆に、休日や勤務終了後などの業務時間外に生じた怪我は、会社の指揮命令下で生じたものではないことから、労災ではなく私的な事故といえ、業務遂行性の要件を満たさないのが原則となります。

労災保険の制度は、労働に伴う事故に対して公的な補償を行うことによって労働者の福祉向上を図るものであることから、会社の指揮命令下で生じたものに対象が限定されているのです。

業務起因性

業務起因性とは、業務と傷病等との間に一定の因果関係があることを指します。

因果関係があるとは、会社の業務という原因があり、その結果として病気や怪我が生じたという関係性のことをいいます。

つまり、病気や怪我が労災となるためには、これらが会社の業務によって引き起こされたものであることが必要となるということです。

たとえば、作業中に事故が起こって、その際に怪我をしたような場合であれば、それが業務に起因するものであることの認定は比較的難しくありません。

しかし病気やぎっくり腰のような疾病の場合は、それが業務によって引き起こされたものか、それとも業務とは関連しない個人的な疾病なのかは、慎重に判断しなければはっきりしません。

業務起因性が認められるためには、単に怪我等が業務中に発生したというだけでなく、業務内容や労働時間、労働環境といった要素を考慮し、怪我等の発生と業務が具体的にどのように関連しているのかを判断することになります。

以上が、業務災害の一般的な認定の要件であり、業務遂行性と業務起因性の2点に集約して考えることができます。

ぎっくり腰の労災該当性についても、それが業務遂行中に発症したものであるか、そして業務によって引き起こされたといえるのか、という観点から判断していくことになります。

ぎっくり腰の労災認定基準

ぎっくり腰をはじめとする腰痛については、原因がはっきりしないことも多く、労災の認定が困難であることも稀ではありません。

ぎっくり腰は、たとえば打撲のような外傷による場合や、重量物の持ち上げた瞬間に発症した場合のように、短時間に強い負荷がかかった場合だけでなく、デスクワークのような慢性的な負荷が継続的にかかることによって突然発症することもあります。

このため、特に後者のように慢性的な原因のぎっくり腰や、明確な原因のわからない突発的な腰痛については、会社の業務との関連性を判断することが容易ではないことも多々あります。

そこで厚生労働省では、腰痛の労災認定の要件を定めて公表しています。

これは、前述の業務起因性を判断するための基準をさらに具体化したものであり、腰痛だけ特別な認定のルールが設けられているというわけではありません。

腰痛でも、労災と認定されるためには業務起因性を満たす必要があり、業務起因性を満たすかの判断をするにあたって、上記の具体化された基準に沿って行われるということです。

そこで以下に、腰痛の具体的な労災認定基準について解説します。

腰痛の労災認定基準では、腰痛を災害性の原因によるものとそれ以外のものに区別した上で、それぞれについて要件を定めています。

災害性の原因による腰痛

災害性の原因による腰痛とは、腰に外傷を受けた場合や、外傷はないものの、重量物を持ち上げるなどして突発的に強い力が加わることによって筋肉等を損傷することで発症する腰痛をいいます。

後者の、突発的な強い力が加わって発症する腰痛とは、たとえば次のようなものをいうとされます。

- 重量物の運搬作業中に転倒した場合や、重量物を2人で担いで運搬する最中にそのうちの1人が滑って肩から荷をはずした場合のように、突然の出来事により急激な強い力が腰にかかったことにより生じた腰痛

- 持ち上げる重量物が予想に反して、重かったり、逆に軽かったりする場合や、不適当な姿勢で重量物を持ち上げた場合のように、突発的で急激な強い力が腰に異常に作用したことにより生じた腰痛

このような災害性の原因による腰痛では、次の2つの条件をともに満たすものが労災となるとされています。

- 腰の負傷またはその負傷の原因となった急激な力の作用が、仕事中の突発的な出来事によって生じたと明らかに認められること

- 腰に作用した力が腰痛を発症させ、または腰痛の既往症・基礎疾患を著しく悪化させたと医学的に認められること

つまり、腰痛の原因となった負荷が特定できることを前提に、その負荷が仕事中の突発的な出来事によることが明らかであり、かつ、負荷と腰痛の関係性が医学的に認定できる場合に労災となるということです。

ぎっくり腰については、日常的な動作の中で生じるため、たとえ仕事中に発症したとしても原則として労災の対象とはならないものの、発症時の動作や姿勢の異常性などから、腰への強い力の作用があった場合には業務上のものと認められることがあるとされています。

これらのことから、たとえば単に椅子から立ち上がった際に発症したような場合は個人的な疾病と判断される一方、重量物の取り扱いのような業務による負荷を原因とする場合は労災と認定される余地があると考えられます。

災害性の原因によらない腰痛

災害性の原因によらない腰痛とは、日々の業務による腰部への負荷が徐々に作用して発症した腰痛をいいます。

災害性の原因によらない腰痛は、突発的な出来事が原因ではなく、重量物を取り扱う仕事など腰に過度の負担のかかる仕事に従事する労働者に発症した腰痛で、作業の状態や作業期間などからみて、仕事が原因で発症したと認められるものであれば労災と認められるとされています。

もっとも、これは業務起因性を説明したにすぎず、基準としてなおあいまいさが残ります。

そこで、腰痛の労災認定基準では、災害性の原因によらない腰痛を「筋肉等の疲労によるもの」と「骨の変化によるもの」に区別した上で、それぞれの労災認定基準をさらに具体化しています。

筋肉等の疲労による腰痛では、比較的短期間(約3ヶ月以上)、次のような業務による筋肉等の疲労を原因として発症したものが労災の対象となります。

- 約20kg以上の重量物または重量の異なる物品を繰り返し中腰の姿勢で取り扱う業務(港湾荷役など)

- 毎日数時間程度、腰にとって極めて不自然な姿勢を保持して行う業務(配電工の柱上作業など)

- 長時間立ち上がることができず、同一の姿勢を保持して行う業務(長距離トラックの運転業務など)

- 腰に著しく大きな振動を受ける作業を継続して行う業務(建設用機械の運転業務など)

骨の変化を原因とした腰痛では、相当長期間(約10年以上)、次のような重量物を取り扱う業務に継続して従事したことによる骨の変化を原因として発症したものが労災の対象となります。

- 約30kg以上の重量物を、労働時間の3分の1程度以上に及んで取り扱う業務

- 約20kg以上の重量物を、労働時間の半分程度以上に及んで取り扱う業務

なお、骨の変化を原因とする腰痛については、加齢による骨の変化によって発症することが多いことから、骨の変化が通常の加齢による変化を明らかに超える場合に限って労災になるとされています。

このように、腰痛は発生原因によって細かく分類され、それぞれに労災と認定されるための条件が設定されているのです。

ぎっくり腰が労災に認定された事例

腰痛については、以上のような条件を満たすものであれば労災として認定されます。

労災の認定条件は腰痛の発生の原因に応じて具体化されているものの、実際に腰痛で労災認定される事例となると、なかなかイメージが湧きづらいかもしれません。

そこでこの項目では、ぎっくり腰で労災に認定された事例をご紹介します。

ぎっくり腰の労災認定事例を見ることで、実際にどのような状況で認定されるのかをより具体的に理解することができます。

ぎっくり腰による労災の認定事例としては、次のようなものがあります。

災害性の原因による腰痛の労災認定事例

会社の倉庫内の狭いスペースから約10㎏の荷物を無理な姿勢のまま運び出そうとして持ち上げた瞬間、腰に激しい痛みを覚え、そのまま動けなくなった。

その後、病院に搬送されて腰部捻挫の診断を受けた。

ほとんど身動きがとれない状態の倉庫内で、腰に無理のかかる姿勢で荷物を持ちあげたことによって、強い異常な力が腰の筋肉に作用し発症したと認められるので、労災認定された。

災害性の原因によらない腰痛の労災認定事例

電気工事会社の作業員が、主に電柱に上って作業する業務に約3年従事した後、筋・筋膜性腰痛を発症。作業のうち毎日3時間程度は、腰部を安全帯で電柱に固定し、両足を止め金の上に置いて行う作業だった。

腰部にとって不自然で無理のかかる姿勢を保持する作業であり、腰部の筋肉に継続的な負担がかかったことによって発症したと認められるため、労災認定された。

これらはあくまで一例であり、実際の認定には個々の状況に応じた詳細な調査と判断が行われます。

ぎっくり腰での労災申請を考えている方は、これらの事例を参考にしつつ、自身の状況を客観的に記録し、必要に応じて専門家のアドバイスを求めることが重要です。

ぎっくり腰が労災に該当した場合の補償内容

ぎっくり腰が労災として認定された場合、労働者は状況に応じて様々な補償を受けることができます。

これらの補償は労働者災害補償保険法という法律に基づいて提供され、その内容は治療費や休業中の収入補償など、従業員の置かれた状況に応じて多岐にわたります。

以下では、ぎっくり腰が労災認定された際に受けられる主な補償内容について詳しく解説します。

治療費について

労災保険では、「療養補償給付」という給付によって治療費の全額が支給されます。

療養の給付は、労災の指定医療機関を自己負担なく受診できるという医療サービスの現物給付の形となるのが原則です。

治療に要する費用が療養補償給付の形で支給されることにより、労働災害に遭った労働者は、費用を心配することなく治療を受けることができます。

補償の対象となる治療費には、以下のようなものが含まれます。

- 診察料

- 薬剤費

- 処置料

- 手術料

- 入院料

- 通院費用(一定の条件を満たす場合)

整骨院の施術費について

ぎっくり腰の治療として、整骨院や接骨院での施術を希望する方もいらっしゃるかと思います。

労災の対象となるのは、基本的には健康保険の範囲の治療となります。

たとえば、骨折、脱臼、打撲及び捻挫の治療であれば、柔道整復師による施術を受けることができます。

ぎっくり腰の場合は捻挫として扱われることが多いですが、症状や診断によっては対象外となる可能性もあります。

また、腰痛症の治療としてはり・きゅうの施術を受けることができますが、あらかじめ医師による同意が必要となります。

単なる疲労回復やリラックスを目的とした施術については、労災給付の対象とはなりません。

休業補償について

ぎっくり腰により仕事を休まざるを得なくなった場合、休業補償給付として休業中の収入補償を受けることができます。

労災の休業補償給付は、休業により賃金の給付を受けられない場合の給付であり、休業4日目から、1日につき給付基礎日額の80パーセント(特別支給金20パーセントを含む)が支給されます。

給付基礎日額とは、原則として災害発生前3ヶ月間の平均賃金により算定したものであり、概ねその人の日給相当額と考えることができます。

労災から休業補償給付が支給されることによって、労働者は、休業によって収入が途絶えることを心配することなく、安心して療養に専念することができます。

休業補償についての詳しい解説は、こちらの記事をご覧ください。

ぎっくり腰の労災認定のために必要な手続き

労災の認定を受けることを希望する場合、所定の手続きを経る必要があります。

これは、ぎっくり腰で労災認定を受ける場合も同様であり、たとえぎっくり腰が労災の要件を満たしているとしても、決められた手続きによらなければ労災の給付は支給されません。

このため、労災によって救済を受けるためには、要件だけでなく手続きについての理解が欠かせません。

ここでは、労災認定の流れや、必要な書類、かかる費用などについて解説します。

労災認定の流れ

ぎっくり腰の労災認定の流れは、大まかに以下のようになります。

① 医療機関の受診

ぎっくり腰の症状が出た場合、速やかに医療機関を受診します。

この際、仕事中や仕事が原因で発症したことを医師に伝え、診断書や診療録に記録してもらうことが重要です。

②会社への報告

ぎっくり腰が発症した状況や、医療機関を受診したことを速やかに会社(上司や人事部門)に報告します。

③労災の認定申請

労災の認定申請は、必要書類を揃えて、管轄の労働基準監督署に請求書を提出して行います。

書類の種類は後にご紹介しますが、治療費の補償を求める「療養補償給付支給請求書」や、休業補償を求める「休業補償給付支給請求書」などがあります。

④労働基準監督署による調査

申請を受けた労働基準監督署は、事故が労災の条件を満たすかについて調査及び審査を行います。

⑤認定結果の通知

調査結果に基づき、労働基準監督署が労災認定の可否を判断し、結果を通知します。

労災の手続きについての詳しい解説は、こちらの記事をご覧ください。

労災認定のために必要な書類

労災認定を受けるためにはいくつかの書類を提出する必要があり、請求する給付の種類によって必要な書類が変わってきます。

まず、どの給付を請求する場合であっても、労災の請求書を提出する必要があります。

労災の請求書は所定の様式が定められているため、請求する給付に対応する様式を用いる必要があります。

それ以外に添付すべき必要書類についても、給付の種類によって異なり、一例としては以下のような書類が必要となります。

療養補償給付の場合

- 療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)

休業補償給付の場合

- 休業補償給付支給請求書(様式第8号)

- 賃金台帳

- 出勤簿の写し

これらの書類は、労働基準監督署で入手できるほか、厚生労働省のウェブサイトからダウンロードすることも可能です。

記入方法がわからない場合は、労働基準監督署の窓口で相談することができます。

労災の申請書の書き方については以下の記事で詳しく解説していますので、ご覧ください。

労災認定にかかる費用

労災の認定に関して、労災保険の請求自体にかかる費用は基本的にありません。

請求書の提出や労働基準監督署での手続きに関しては無料です。

ただし、この手続きに関連して、以下のような費用が発生する可能性があります。

医療機関での診断書作成費用

申請する労災給付の種類によっては、医師の診断書や証明書が必要な場合があり、文書作成料が生じます。

たとえば、障害補償給付を請求する場合、障害の程度に関して医師の診断書が必要となります。

また、休業補償給付であれば、医師の証明書が必要です。

これらの作成には通常数千円程度の費用がかかりますが、この費用も後日、労災保険から支給される場合があります(上限あり)。

専門家への相談費用

労災認定に関して弁護士などの専門家に依頼または相談する場合、その費用が発生します。

このような費用は労災からは支給されないため、自己負担となります。

ただし、複雑な案件や会社との交渉が難しい場合などでは、専門家のサポートを受けることで、労災認定の可能性が高まる場合もあります。

困難な案件の場合は、たとえその費用が自己負担となったとしても、認定までがスムーズに進むなど全体で見るとメリットが上回ることもあります。

このように、労災認定において専門家に相談する際は目先の費用だけでなく総合的な観点で検討することが重要といえます。

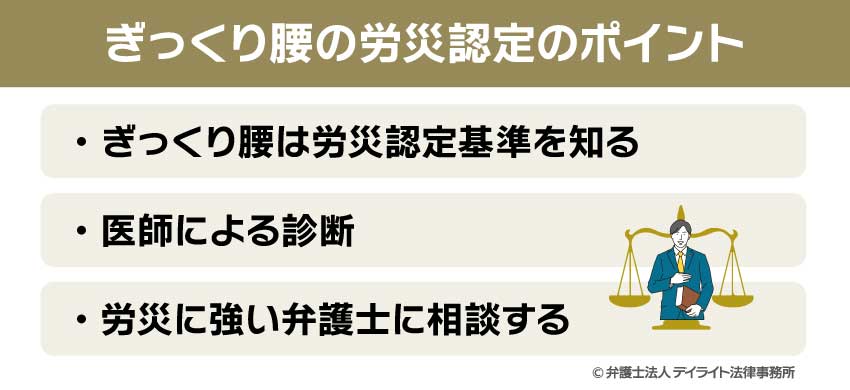

ぎっくり腰の労災認定のポイント

ぎっくり腰の労災認定を受けるためには、いくつかの重要なポイントがあります。

これらのポイントを押さえておくことで、労災認定の可能性を高め、スムーズに手続きを進めることができます。

以下、重要なポイントを詳しく解説します。

ぎっくり腰は労災認定基準を知る

労災認定の基準で解説したとおり、ぎっくり腰でも労災の要件を満たす場合には労災と認定されます。

ただし、ぎっくり腰は原因が特定できないことや、特定できても日常的な動作が原因であることも少なくないことから、労災と認定されない事例も多いです。

腰痛の労災認定の厳密な基準はすでに解説したとおりですが、労災と認定されやすい例と認定されにくい例を簡単に整理すると、次のようになります。

| 労災と認定されやすい例 | 労災と認定されにくい例 |

|---|---|

|

|

怪我や病気が労災に認定されるかは、最終的には事案ごとの個別判断によることになりますが、腰痛の場合は、このように発症の類型によってある程度認定の見通しを想像することができます。

そのため、ぎっくり腰の労災認定では、まず自身の腰痛がどのような原因で発症したものであるかを特定することが重要といえます。

医師による診断

ぎっくり腰を発症し、労働災害によるものと思われる場合、医師による診断を受けることも重要です。

受診によって診断名を確定するだけでなく、発症の状況を伝えて診療記録として残すことができれば、後に腰痛が労働に起因することを主張する際の材料となることがあり得ます。

労災に強い弁護士に相談する

ぎっくり腰での労災認定では、労災に強い弁護士へ相談することも重要なポイントとなります。

労災は、多数の法律や判例が関係してくる複雑な分野であり、弁護士の仕事の中でも特に高い専門性が求められます。

さらに、ぎっくり腰は原因が特定できなかったり、日常的な疲労の延長と見られたりすることも多く、特に労災と認定されにくい疾病のひとつです。

このようなことから、ぎっくり腰で労災の認定を受ける上では、高い専門性をもつ労災に強い弁護士に相談することが有効となるのです。

労災を弁護士に相談するメリットについては、こちらの記事をご覧ください。

ぎっくり腰と労災についてのQ&A

長時間のデスクワークによるぎっくり腰は労災認定される?

長時間のデスクワークを原因とするぎっくり腰は、労災と認定されない可能性が高いです。

長時間のデスクワークを原因とするぎっくり腰は、労災と認定されない可能性が高いです。デスクワークによるぎっくり腰は、災害性の原因によらない腰痛であり、重量物を扱っているわけでもありません。

このような腰痛が労災の認定条件を満たすのは、長距離トラックの運転業務など、長時間立ち上がることができず、同一の姿勢を保持して行う業務によって発症した場合です。

長時間のデスクワークによるぎっくり腰では、休憩を取る機会がまったくなく、一時の離席も認められなかったような極端な事例を除き、労災認定されない可能性が高いといえそうです。

パートやアルバイトのぎっくり腰は労災の対象になる?

パートタイムやアルバイトといった雇用形態に関わらず、労災保険の対象となります。

パートタイムやアルバイトといった雇用形態に関わらず、労災保険の対象となります。労災の対象となるのは「労働者」であり、労働者とは、事業主に使用され賃金を支払われる者をいいます(労働基準法9条)。

このため、パートやアルバイトといった雇用形態に関わらず労災の対象となります。

パートやアルバイトであっても、たとえば倉庫やバックヤードでの作業のように重量物を扱う業務も考えられるため、労災に該当するぎっくり腰を発症する可能性は十分あるといえるでしょう。

テレワーク(在宅勤務)中のぎっくり腰は労災の対象になる?

ぎっくり腰の発症がテレワーク(在宅勤務)中であっても、そのことだけで労災の対象外となるわけではありませんが、実際に労災に該当するケースはあまり多くないと思われます。

ぎっくり腰の発症がテレワーク(在宅勤務)中であっても、そのことだけで労災の対象外となるわけではありませんが、実際に労災に該当するケースはあまり多くないと思われます。テレワークや在宅勤務も、就業場所が会社以外の場所というだけであり、その点を除けば通常の労働と同様ですので、労災の対象となります。

ただし、ぎっくり腰については、災害性のものとそれ以外のものに区別され、労災となるためにはいずれかに該当する必要があります。

ICTなどの通信技術を利用したデスクワークが中心となるテレワークでは、重量物を扱うような機会は稀でしょうから、ぎっくり腰が労災に当たるケースは多くないと考えられます。

テレワークであっても、転倒した際に腰を強打して発症したようなケースであれば、労災と認定される余地はあるといえるでしょう。

以前から腰痛持ちで仕事中に急激に症状が悪化してぎっくり腰になった場合、労災認定は難しいですか?

過去に腰痛の既往歴がある場合でも、必ずしも労災認定が否定されるわけではありません。

過去に腰痛の既往歴がある場合でも、必ずしも労災認定が否定されるわけではありません。災害性の原因による腰痛の認定条件としてご紹介したとおり、腰に作用した力が腰痛を発症させた場合だけでなく、「既往症・基礎疾患を著しく悪化させたと医学的に認められる」場合も労災になるとされています。

このように、新たに腰痛を発症した場合に加えて、既往症や基礎疾患が悪化した場合についても、それが会社の業務によって生じたものであるときは労災となります。

ただし、既往症が労働災害によって悪化した場合に労災給付の対象となる治療の範囲は、その前の状態に回復させるための治療に限られます。

つまり、労働災害によって悪化したものを元に戻すだけであり、元々患っていたものを完治させるための治療は労災の対象外ということになります。

まとめ

この記事では、ぎっくり腰が労災として認められる条件や、認定された場合の補償内容、必要な手続き、ぎっくり腰の労災認定のポイントなどについて解説しました。

記事の要点は、次のとおりです。

- ぎっくり腰は、発症の原因が不明であることも多いが、業務との因果関係が認められれば労災として認定される可能性がある。

- 労災認定の要件は業務遂行性と業務起因性であるが、腰痛と業務の関連性は判断が簡単ではないため、厚生労働省によって基準が具体化されている。

- 腰痛の労災認定基準では、腰痛は災害性の原因によるものとそれ以外のものに区別され、それぞれに認定基準が存在する。

- 腰痛の労災認定基準では、重量物の取り扱いや長時間にわたる不自然な姿勢など明確な業務上の原因が必要であり、

- ぎっくり腰で労災認定を検討する際は、労災に詳しい弁護士に相談することが有効である。

当事務所では、労災問題を多く取り扱う人身障害部の弁護士が相談から受任後の事件処理を行っています。

また、オンライン相談(LINE、ZOOM、Meetなど)により、全国対応が可能ですので、お気軽にご相談下さい。