労災が原因でかかった治療費は、労災保険から全額支払われます。

ただし、労災指定病院以外を受診した場合は、一度治療費を立て替える必要があります。

また、入院雑費や自分で購入した市販薬の代金など、一部労災保険では支払われない費用もあります。

この記事では、労災保険でまかなうことができる治療費の範囲や、労災保険では補償されない費用を会社に請求できるケース、治療費を立て替えた際の返金手続きなどについて、詳しく解説をしていきます。

労災による治療費に不安を感じているという方は、ぜひ最後までお読みください。

目次

労災で治療費は出る?

労災での治療費は原則、全額が労災保険から支払われます。

労災保険には「自己負担」という概念がないため、治療費を一切負担することなく治療に専念できるのが特徴的です。

労災の治療で、労災保険の補償対象となるのは、主に以下のような費用です。

- 診療費

- 検査費用

- 入院費

- 薬代

- 手術費用

- 通院や入院のための交通費

これらに対し、以下の費用は、労災保険の補償対象外となります。

- 症状固定後にかかった治療費等

- 差額ベッド代

- 診断書作成費

- 市販薬や個人用の医療用品購入費

症状固定後にかかった治療費等

労災保険では、補償の対象となる治療費は「治癒」または「症状固定」までとされているため、症状固定後にかかった治療費やリハビリ費用は、労災保険では補償されません。

症状固定後は、「後遺障害」として別の補償(後遺障害補償給付)に切り替わります。

差額ベッド代

入院時に個室や特別室などを希望した場合の差額ベッド代は、労災保険の補償対象外です。

労災保険は必要最低限の治療を補償するもののため、一般的な病室費用までしか補償内容に含まれません。

なお、病状や病院の都合といった理由で、個室が必要とされた場合は、労災保険の対象となります。

診断書作成費

労災申請の際に必要な診断書の作成費用については、労災保険で一定額が支払われます。

例えば、障害(補償)給付の申請時に必要な診断書の作成にかかる費用は、労災保険から上限4000円の範囲で支給されます。

一方で、会社や保険会社への提出用に作成された診断書など、労災申請とは無関係な診断書の作成にかかった費用は、労災保険の対象外となります。

この場合、労働者が全額を負担しなければなりません。

市販薬や個人用の医療用品購入費

労災保険では、医師が処方した薬剤費は補償対象ですが、市販薬や患者自身が購入した医療用品は、補償の対象外となります。

例えば、通院中に医師の指示なくドラッグストアで購入した湿布や絆創膏などは、たとえ労災による怪我のために使用したとしても、労災保険の請求には含められません。

労災時の治療を指定病院で受ける場合

指定病院で治療を受ける場合、治療費をその場で払う必要がありません。

医療機関が労災保険に直接請求する仕組みとなっているため、お金の心配をせずに治療に専念することができます。

そのため、基本的には指定病院で治療を受けることをおすすめします。

指定病院で治療を受ける際は、受付で「労災での受診である」ことを伝えて、以下の書類を提出しましょう。

| 療養の給付請求書 |

|

労災時の治療を指定病院以外で受ける場合

緊急時に指定病院が遠かったり、事情により指定病院での治療を受けることが難しい場合には、指定病院以外の病院を受診しましょう。

指定病院以外の病院を受診する場合でも、最終的には治療費の負担なく治療を受けることができます。

ただし、指定病院以外の病院で治療を受けた場合には、治療費を一時的に立て替える必要があります。

この場合、健康保険は使用できないため、窓口で治療費全額を自己負担することになります。

支払った治療費については、後日返金を受ける手続きを行うことが必要です。

病院で発行される領収書は返金手続きの際に必要となりますので、必ず保管しておきましょう。

労災で治療費を立て替えたときの返金手続

指定病院以外を受診した場合、治療費は一時的に労働者が立て替える必要があります。

立て替えた治療費を返金してもらうためには、所定の手続きを正確に行うことが重要です。

ここからは、具体的な返金手続きの流れと必要な書類、返金にかかる期間について詳しく解説します。

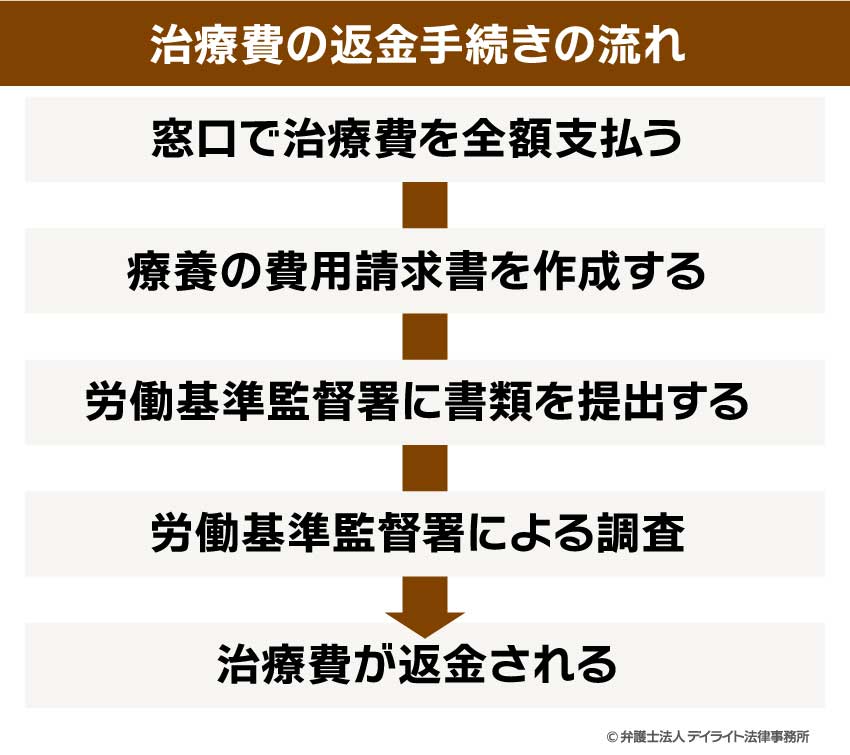

治療費の返金手続きの流れ

治療費の返金手続きの流れは、主に以下の通りです。

窓口で治療費を全額支払う

指定病院以外で治療を受けた場合、まずは病院の窓口で治療費を全額自己負担する必要があります。

この際、健康保険は使用できないため、治療費全額について支払う必要があるという点に注意しましょう。

医療機関から発行された領収書は、後日の返金手続きで必要になるため、必ず受け取り、保管しておいてください。

緊急で最寄りの医療機関を利用した場合でも、返金手続きを見据えて行動することが大切です。

療養の費用請求書を作成する

治療費を返金してもらうには、「療養の費用請求書」を作成する必要があります。

この請求書には、主に以下の内容を記載する必要があります。

- 労働者の氏名

- 生年月日および年齢

- 負傷または発病した年月日

- 職種

- 住所

- 振込先口座情報

- 事業場の名称および所在地

- 事業主の氏名

- 診療を受けた医療機関の名称および所在地

- 診療担当医師の氏名

- 診療の内訳(診療期間、治療内容、金額の内訳など)

- 災害の原因や発生状況

- 災害発生を確認した者の職名および氏名

請求書の中には、会社の事業主が記入すべき証明欄もあるため、事前に会社に協力を依頼し、必要な情報を記載してもらいましょう。

請求書の内容に不備があると、返金手続きが遅れる原因になるため、記入内容をしっかり確認することが大切です。

労働基準監督署に書類を提出する

書類が全て揃ったら、管轄の労働基準監督署に提出します。

提出時には、以下の書類が必要です。

- 領収書

- 療養の費用請求書

労働基準監督署による調査

提出した書類は、労働基準監督署で調査が行われます。

具体的には、治療が労災保険の補償対象であるか、記載された情報が正確かどうかなどについての確認が行われます。

場合によっては、追加の確認や書類の再提出を求められることがあります。

労働基準監督署による調査がスムーズに進むためには、事前に必要書類をしっかりと揃え、不備なく提出することが大切です。

治療費が返金される

労働基準監督署による調査が完了すると、問題がなければ指定した銀行口座に治療費が返金されます。

また、返金と同時期に「支給決定通知書」が労働者宛てに送付されます。

支給決定通知書には、支給額なども記載されていますので、実際に振り込まれた額と相違がないかを確認しておきましょう。

治療費を返金してもらうために必要な書類

治療費を返金してもらうために必要となる書類は、以下の通りです。

- 領収書

- 療養の費用請求書

領収書は、実際に治療費を負担した証明のために提出する必要があります。

また、領収書等と合わせて、療養の費用請求書も提出する必要があります。

提出するべき療養の費用請求書については、以下の表をご確認ください。

| 医療機関での療養費用 | 第7号(1) 業務災害用 |

| 第16号の5(1) 通勤災害用 | |

| 薬局での費用 | 第7号(2) 業務災害用 |

| 第16号の5(2) 通勤災害用 | |

| 柔道整復師の施術費用 | 第7号(3) 業務災害用 |

| 第16号の5(3) 通勤災害用 | |

| はり・きゅう施術費用 | 第7号(4) 業務災害用 |

| 第16号の5(4) 通勤災害用 | |

| 訪問看護費用 | 第7号(5) 業務災害用 |

| 第16号の5(5) 通勤災害用 |

これらの療養の費用請求書については、厚生労働省のHPからダウンロードすることができます。

領収書を紛失してしまった時の対処法

領収書を失くしてしまったという場合には、主に2つの手段が考えられます。

1つ目は、医療機関に領収書の再発行をお願いする方法です。

医療機関は、患者が窓口で医療費を支払う際、弁済の証として領収書などの受取証書を発行しなければならない義務があります。

しかし、領収書の発行義務は一度きりであり、紛失した場合に再発行を求める権利は患者にはありません。

ただし、医療機関によっては善意で再発行に応じてくれる場合がありますので、領収書を紛失してしまった場合、まずは医療機関に再発行が可能か相談してみましょう。

2つ目は、療養費等領収書紛失届を提出する方法です。

領収書の代わりに療養費等領収書紛失届を提出すると、厚生労働省による調査が行われます。

調査の内容に問題がなければ、紛失した領収書の分も含めて、治療費が返金される運用がなされています。

療養費等領収書紛失届は、以下のURLからダウンロードすることができます。

治療費が返金されるまでの期間

返金までの期間は、労働基準監督署での審査がスムーズに進むかどうかによりますが、1〜3ヶ月程度はかかると思っておいた方がよいでしょう。

書類に不備がある場合や、追加の調査等が必要な場合には、さらに時間がかかることもあります。

返金までに時間がかかるケースとは?

提出した書類に不備がある場合、訂正や再提出が求められるため、手続きが遅れることがあります。

中でも、労災事故の状況が不明確だった場合には、労働基準監督署が補償対象かどうかを確認するための追加調査を行うことがあり、処理が長引く可能性が高まります。

また、申請件数が多い時期や複雑な事案が増えている場合、労働基準監督署での調査に通常より時間がかかることもあります。

このような状況では、返金までに3ヶ月以上かかることも考えられます。

こうしたトラブルを防ぐためには、書類を提出する前に必要事項が正確に記入されているかを確認することが大切です。

さらに、手続きの進捗状況を随時確認し、疑問点があれば労働基準監督署に相談することも有効です。

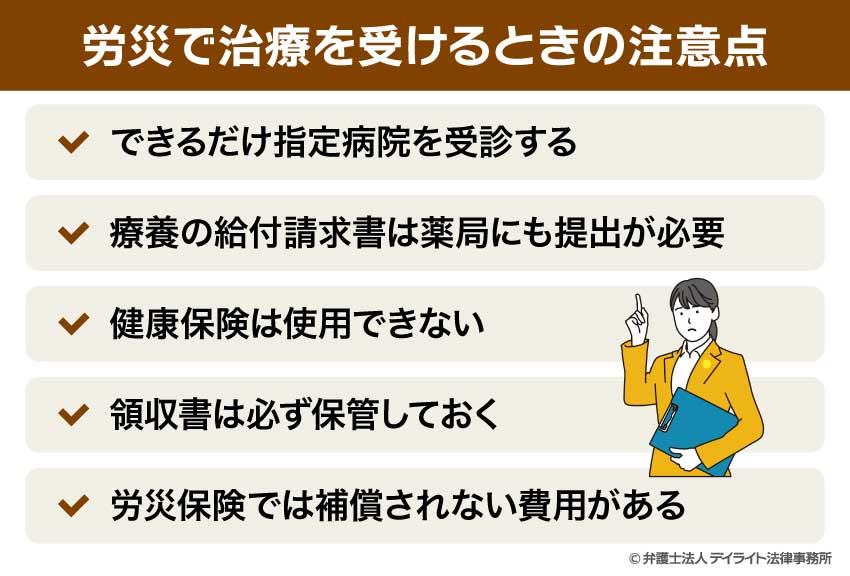

労災で治療を受けるときの注意点

労災保険を利用して治療を受ける際には、特に注意したい5つのポイントがあります。

1つずつ解説していきます。

できるだけ指定病院を受診する

労災保険を利用する場合は、指定病院で治療を受けることをおすすめします。

指定病院では、窓口での支払いが不要なため、経済的な負担が大幅に軽減されます。

もし、指定病院以外で治療を受けた場合は、一時的に治療費を立て替える必要があり、その後に労災保険への請求手続きを行うことになります。

手続きには、領収書や療養の費用請求書といった必要な書類を揃えて、管轄の労働基準監督署に提出する必要があるため、手間がかかります。

指定病院以外を受診した場合には、指定病院を受診した場合と比べて、経済的にも手続き的にも大きな負担を感じやすいため、できるだけ指定病院を受診した方がよいでしょう。

療養の給付請求書は薬局にも提出が必要

医療機関で診療を受けるだけでなく、処方された薬を薬局で受け取る際にも「療養の給付請求書」が必要になります。

薬局で薬を受け取る際に請求書を提示しなかった場合、薬剤費を一時的に自己負担しなければならなくなるため、注意しましょう。

なお、指定薬局以外の薬局で薬の処方を受ける場合は、一時的に薬剤費を立て替えた上で、後日労働基準監督署に費用の返金を求めることとなります(指定病院以外の病院を受診した場合と同様)。

健康保険は使用できない

労災保険を利用するときには、健康保険は使えません。

業務中や通勤途中の怪我や病気については、労災保険が適用されるからです。

そのため、医療機関を受診する際は、「労災での受診である」ことを伝え、健康保険証は提示しないようにしましょう。

労災での治療に健康保険を使ってしまった場合は、後で労災保険に切り替える手続きが必要になります。

この手続きには時間や手間がかかるため、初めから労災保険を利用する旨を医療機関に伝えることが大切です。

労災での受診の際に、健康保険を使ってしまった時の対処法などについて、詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

領収書は必ず保管しておく

治療費や薬剤費の領収書は、労災保険の請求手続きに必要な重要書類です。

万が一、領収書を紛失してしまった場合には、再発行を依頼することができますが、医療機関によっては応じてもらえない場合もあります。

そのため、受け取った領収書は失くさないよう、大切に保管しておきましょう。

領収書を紛失してしまった場合は、労働基準監督署で「療養費等領収書紛失届」を提出することで対応できる場合があります。

ただし、余計な手間を避けるためにも、領収書の管理は徹底して行うことが大切です。

労災保険では補償されない費用がある

労災保険は、治療や療養にかかる費用をカバーしてくれる制度ですが、すべての費用が補償されるわけではなく、一部の費用は自己負担になることがあります。

例えば、入院時に個室や特別室を希望して差額ベッド代が発生した場合、これは患者自身の希望による追加費用とみなされ、労災保険の補償対象外となります。

また、労災申請と無関係な診断書(会社や保険会社に提出するもの)の作成費用も自己負担が必要です。

同じく、市販薬やドラッグストアで購入した包帯や湿布など、医師の処方に基づかない医療用品も補償されません。

どこまでが補償対象になるのか不明な場合は、労働基準監督署や医療機関に確認することで、不要な自己負担を防ぐことができます。

会社に入院雑費等を請求できる場合とは

労災が起きた場合、基本的には労災保険から補償を受けることになりますが、それだけでカバーしきれない入院雑費等の費用について、会社に請求できるケースがあります。

会社に請求できるケースとは、会社に「安全配慮義務違反」または「使用者責任」が認められる場合です。

会社に安全配慮義務違反が認められる場合

会社は、労働者が安全に働ける環境を整備する義務を負っています(労働契約法第5条)。

具体的には、危険を伴う作業を行う際に適切な安全対策を講じたり、定期的な安全教育を実施したりすることで、労働災害を未然に防ぐ努力が求められます。

会社がこうした義務を怠った結果として、労災が発生した場合には、会社に対して債務不履行を理由に損害賠償請求を行うことができます(民法第415条)。

例えば、機械の定期メンテナンスを怠った結果、労働者が機械に巻き込まれる事故が発生した場合や、過重労働を強いられたことで健康を害した場合などでは、会社の安全配慮義務違反が認められる可能性が高いでしょう。

会社に使用者責任が認められる場合

従業員が事業の執行において、他人に損害を与えた場合には、会社も責任を負うことがあります(民法第715条)。

これを「使用者責任」といいます。

たとえば、同僚が機械を操作中にミスを犯し、その影響で別の従業員が負傷してしまったようなケースでは、会社に対して使用者責任を問うことができる場合があります。

これは、会社が従業員を管理監督する立場にあるためです。

引用:民法|e−GOV法令検索

治療費の支払いについてのQ&A

治療費の支払いについて、よくあるご質問にお答えします。

労災の治療費を会社に負担してもらえますか?

労災の治療費は、労災保険から支払われるのが原則です。

労災の治療費は、労災保険から支払われるのが原則です。ただし、会社側に過失等がある場合には、追加で慰謝料や損害賠償を請求できる可能性があります。

この場合、会社の安全配慮義務違反を証明するための記録や証拠が必要になります。

たとえば、会社が危険な環境を放置していたり、適切な安全対策を怠っていたりした場合には、会社に安全配慮義務違反が認められるケースが多いでしょう。

労災の治療費は自己負担しなければならない?

労災の治療費は、労災保険から支払われるため、自己負担は発生しません。

労災の治療費は、労災保険から支払われるため、自己負担は発生しません。ただし、指定病院以外で治療を受けた場合は、一時的に全額を立て替え、その後に労働基準監督署で返金手続きを行う必要があります。

労災の治療費はいつまで出ますか?

労災保険による治療費の支払いは、病気や怪我が「治癒」または「症状固定」と判断されるまで続きます。

労災保険による治療費の支払いは、病気や怪我が「治癒」または「症状固定」と判断されるまで続きます。「治癒」とは、病気や怪我が完全に治ることを指し、「症状固定」とは、医学的にこれ以上の治療効果が期待できない状態を指します。

その後、後遺障害が残った場合は、別の補償(障害補償給付)を申請することができます。

労災の治療費は誰が支払うのですか?

労災の治療費は、原則として労災保険が全額を負担します。

労災の治療費は、原則として労災保険が全額を負担します。ただし、労災保険の適用外となる費用(差額ベッド代やパジャマ代など)は自己負担になる可能性があります。

なお、労災保険の対象外の負担分については、会社に対する損害賠償請求ができる場合があります。

まとめ

労災保険は、仕事や通勤中のケガや病気に対する心強い制度ですが、仕組みや手続きについて正しく理解していないと、適切な補償を受けられない場合があります。

労災が原因の病気や怪我をした場合には、指定病院を受診することで、様々な負担を軽減することができますので、基本的には指定病院を受診することをおすすめします。

やむを得ず指定病院以外で治療を受ける場合には、一時的に治療費の立て替えや返金手続きが必要になるという点を把握しておきましょう。

また、手続きの際には、必要書類をきちんと揃え、会社や労働基準監督署との連携をしっかり取ることが大切です。

特に、治療費の返金に時間がかかるケースや、補償の対象外となる費用については事前に理解しておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。

仕事中や通勤中に思わぬ事故が起きても、冷静に対応するためには、労災保険の正しい知識を持つことが大切です。

もし疑問や不安がある場合には、労働基準監督署や労災に詳しい弁護士に相談することで、適切なサポートを受けることができます。

弁護士法人デイライト法律事務所では、労災問題を多く取り扱う人身障害部の弁護士が在籍し、労災に悩む方を強力にサポートしております。

オンラインを活用することで、遠方にお住まいの方でもご相談いただけますので、お困りの方はぜひ当事務所までお気軽にご相談下さい。

この記事が、労災保険の利用について理解を深める一助になれば幸いです。