仕事をしながら、労災が原因の怪我や病気の治療のために通院する場合であっても、労災保険の給付を受けることができます。

労災保険は、働く人が安心して治療に専念できるよう支援する大切な制度です。

しかし、手続きが複雑なため、何をどう進めればよいのか戸惑う方も多いのが現状です。

この記事では、仕事をしながら通院する場合の治療費や休業補償の詳細、必要な書類や手続きの進め方のポイントなどについて、解説をしていきます。

労災保険を最大限に活用しながら、仕事と治療を無理なく両立するための方法を知りたいという方は、ぜひ最後までお読みください。

目次

労災で仕事しながら通院しても給付の対象になる?

仕事を続けながら通院している場合でも、その怪我や病気が「仕事が原因である」と認められれば、治療費や休業中の補償などを受けることができます。

労災保険は、仕事中や通勤中に発生した怪我や病気に対する補償を行う制度です。

給付の要件にあてはまる限り、仕事をしながらの通院でも給付の対象となります。

労災給付の一覧

労災保険の給付は、以下の7種類に分けられます。

| 給付の種類 | 給付の内容 |

|---|---|

| 療養(補償)給付 | 労災による傷病に対する治療費を支給 |

| 休業(補償)給付 | 療養中で働けず、給与が支払われない場合に支給 |

| 傷病(補償)年金 | 療養開始後1年6ヶ月を経過しても治癒せず、傷病等級(第1級~第3級)に該当する場合に支給 |

| 障害(補償)給付 | 症状固定後に後遺障害(1級~14級)が残った場合に支給 |

| 遺族(補償)給付 | 労災により労働者が死亡した場合、遺族に支給 |

| 葬祭料(葬祭給付) | 労災により労働者が死亡した場合、葬儀に関する費用として支給 |

| 介護(補償)給付 | 一定の障害により介護が必要となった場合、介護費を支給 |

労災の補償について、より詳しく知りたいという方は、ぜひ以下の記事も合わせてお読みください。

仕事をしながら通院する場合の治療費

労災保険では、労災により怪我をしたり、病気になったりした部分の療養のために必要な費用については、「療養(補償)給付」として、支給されます。

仕事を続けながら通院する場合であっても、療養のために必要となる費用(治療費など)については、労災保険により、全額補償されます。

中でも、労災指定医療機関を受診する場合は、労災保険への請求を指定医療機関が行ってくれるため、窓口での支払いも不要となります。

そのため、指定医療機関を受診することが難しい事情がない場合には、こちらを受診することをおすすめします。

労災指定医療機関以外の医療機関を受診する場合は、一旦窓口で治療費全額を支払う必要があります。

後日、労災保険への請求手続きを行うことで費用は返ってきますが、手続きの手間と時間がかかってしまう点には注意が必要です。

労災保険でカバーされる治療費の範囲

労災保険では、仕事中や通勤中に発生した怪我や病気に対する治療費については、原則として全額カバーされます。

対象となる費用には、診察料、検査料、入院費、手術費、リハビリ費用などが含まれます。

また、通院に必要な交通費も条件を満たすことで支給されます。

具体的には以下の条件を満たす場合、通院交通費が支給されます

- ① 原則、片道2km以上の通院であること

- ② 次のいずれかに該当する場合であること

・同一市町村内の適切な医療機関へ通院したとき

・同一市町村内に適切な医療機関がないため、隣接する市町村内の医療機関へ通院したとき

・同一市町村内にも隣接する市町村内にも適切な医療機関がないため、それらの市町村を超えた最寄りの医療機関へ通院したとき

支給対象となる交通手段は、公共交通機関(電車、バスなど)や自家用車が一般的ですが、傷病の状態や交通事情によってはタクシーの利用も認められる場合があります。

自己負担が発生するケースとその対策

労災保険を利用しても、場合によっては自己負担が発生することがあります。

例えば、通院先が労災保険で認められた適切な医療機関に該当しない場合や、片道2km未満の通院などは交通費が支給されない可能性があります。

また、最先端の医療技術を使用した治療や、標準的な治療よりも高度な設備を伴う場合には、自己負担が発生すると思っておいた方がよいでしょう。

オプション治療(特別室の利用や自由診療の追加サービスなど)も労災保険の対象外となる場合が多いです。

自己負担を防ぐためには、労災保険の対象範囲や条件を事前に確認し、適切な医療機関を選ぶことが大切です。

仕事をしながら通院する場合の休業補償

「休業(補償)給付」は、労働者が労災による怪我や病気により働くことができず、給与を得られない場合に、労災保険から支給される給付です。

仕事を続けながら通院する場合でも、療養のために仕事を休む必要があり、その休んだ日についての給与を得られないのであれば、労災保険から休業(補償)給付を受けることができます。

なぜなら、休業(補償)給付を受けるための要件として、「連続して休業する」ことまでは求められていないからです。

そのため、普段は仕事をしつつ、通院等のために仕事を休んだ日については休業(補償)給付を受けるということが可能です。

休業(補償)給付は、休業の4日目以降から支給され、1日につき給付基礎日額の60%が支給されます。

さらに、特別支給金として給付基礎日額の20%が加算されるため、合計で80%の補償を受けることができます。

休業補償について、より詳しく知りたいという方は、ぜひ以下の記事も合わせてお読みください。

労災により有給を使って通院した場合

労災が認定された場合でも、有給を使って通院することは自由です。

ただし、有給を使用した日については労災保険の休業(補償)給付を受けることができないという点には注意しましょう。

労災保険の休業(補償)給付は、労働者が労災による怪我や病気で働けない状況にあり、給与が支払われない場合に支給されます。

一方、有給を取得すると、その日に相当する給与が会社から支払われるため、労災保険の休業補償と併用することは認められていません。

有給を使うメリットとは?

有給を使うメリットは、特別な手続きが不要である上に、給与をすぐに受け取れることです。

一方、有給の日数には限りがあるため、頻繁な通院や長期的な療養には不向きです。

これに対し、労災保険の休業(補償)給付は、所定の手続きが必要ですが、長期間の療養が必要な場合や、有給を温存したい場合に役立ちます。

なお、労災保険の休業(補償)給付には、休業を開始してから最初の3日間は給付が支給されない「待期期間」があります。

この期間中の収入を補填するために有給を使うことは可能です。

労災と有給の関係等について、より詳しく知りたいという方は、ぜひ以下の記事も合わせてお読みください。

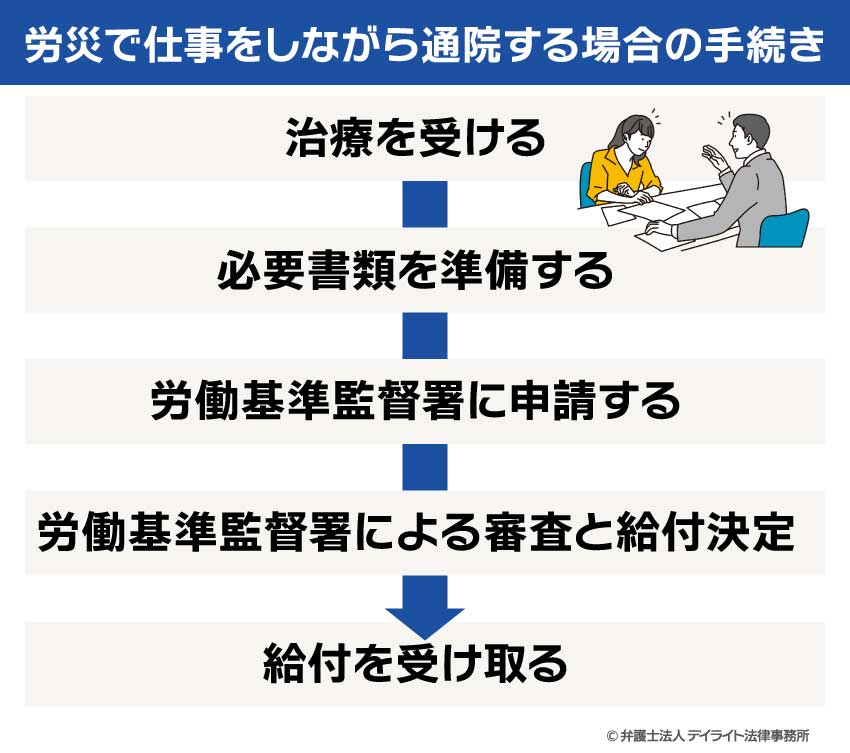

労災で仕事をしながら通院する場合の手続き

労災で仕事をしながら通院する場合の手続きは、以下の通りです。

治療を受ける

労災保険を利用する場合は、できるだけ労災指定医療機関で治療を受けることをおすすめします。

指定医療機関では、治療費を窓口で支払う必要がないため、経済的な負担が大幅に軽減されます。

指定医療機関のリストは、厚生労働省および独立行政法人労働者健康安全機構のホームページから確認することができます。

指定外の医療機関で治療を受ける場合は、最初に自己負担で費用を支払う必要があります。

後で労働基準監督署に申請することで、治療費の全額が払い戻されますが、払い戻しまでには1ヶ月以上の期間がかかります。

また、申請には医療機関が発行する領収書が必要となりますので、治療時に忘れずに受け取った上で、大切に保管しておきましょう。

必要書類を準備する

労災保険を申請する際には、受診した医療機関や災害の種類によって必要書類が異なります。

以下に概要をまとめましたので、参考にしてください。

| 療養(補償)給付 | 【労災指定医療機関を受診する場合】

※医療機関を経由して、管轄の労働基準監督署に提出します。 |

【労災指定医療機関以外を受診する場合】

|

|

| 休業(補償)給付 |

|

また、労災指定医療機関以外を受診した場合は、該当の請求書に加えて、医療機関の発行する領収書も提出する必要があります。

労働基準監督署に申請する

必要な書類が揃ったら、所轄の労働基準監督署に提出し、労災の申請を行います。

提出の方法としては、窓口での提出でも郵送での提出でも問題ありません。

なお、所轄とは、申請者が勤務する会社や事故が起きた場所を管轄している労働基準監督署のことです。

会社が申請に協力してくれる場合には、会社に手続きをお願いしましょう。

労働基準監督署による審査と給付決定

提出した申請内容に基づいて、労働基準監督署が労災保険の対象となるかどうかを審査します。

この審査では、怪我や病気が「業務上のもの」または「通勤途中の事故」によるものかが重要な判断基準となります。

この際、申請内容に不明点がある場合や証拠書類が不足している場合は、追加資料の提出が求められることがあります。

審査には通常1ヶ月程度かかりますが、事案の複雑さによっては結果が出るまでに長期間かかることもあります。

進捗状況が気になる場合は、労働基準監督署に問い合わせて確認することをおすすめします。

また、書類の不備や情報の不整合があると審査が遅れる可能性が高まるため、事前の準備を万全にしておくことが重要です。

審査が完了すると、結果は通知書として郵送されます。

通知書には、給付の内容や金額等が記載されています。

通知書が届いたら、記載内容をしっかり確認しておくことが大切です。

給付を受け取る

審査が通り、給付が決定されると、指定された口座に給付金が振り込まれます。

振り込まれた給付金の額が通知書と一致しているか確認し、不明点があればすぐに労働基準監督署に問い合わせましょう。

労災保険の手続きについて、より詳しく知りたいという方は、ぜひ以下の記事も合わせてお読みください。

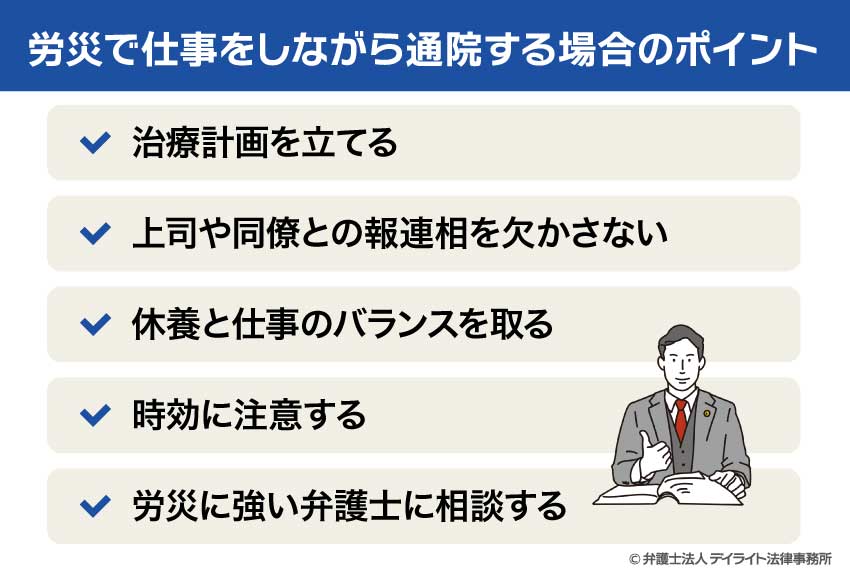

労災で仕事をしながら通院する場合のポイント

仕事を続けながら通院する際には、無理なく治療と業務を両立するために押さえておくべき重要なポイントが5つあります。

以下で詳しく説明していきますので、これらを参考に、仕事と通院を両立しながら安心して治療に専念できる環境を整えましょう。

治療計画を立てる

仕事を続けながら通院する際には、治療計画を立てることがとても重要です。

計画的に治療を進めることで、仕事の負担を軽減しながら無理なく治療を受けることができます。

まずは、主治医と相談し、必要な通院頻度や治療期間を明確に把握しましょう。

どのタイミングで通院が必要なのか、リハビリがどのくらい続くのかといった情報を共有することで、効率的なスケジュールを立てることが可能になります。

特に、長期間にわたるリハビリや定期的な通院が必要な場合は、体調に無理のない計画を立てることが大切です。

さらに、治療が長期間に及ぶ場合には、計画を定期的に見直すことも必要です。

体調の変化や治療の進捗に応じて、スケジュールを調整することで、仕事をしながらの通院でも、無理なく行うことができます。

上司や同僚との報連相を欠かさない

仕事と治療を両立するためには、職場でのコミュニケーションが欠かせません。

治療や通院が必要になると、勤務時間の調整や業務の変更が避けられないことがあります。

こうした影響を最小限に抑えるためには、事前に状況を共有することが重要です。

まずは、通院の頻度や治療の内容が明確になった段階で、上司に報告しましょう。

その際、「業務への影響を減らす努力をしている」と伝えることで、職場の理解を得やすくなります。

例えば、治療や通院のスケジュールを提示しながら、どのように業務を調整できるか具体的に話し合うことが有効です。

また、治療が進む中での体調の変化や新たな要望があれば、適宜報告を行うことで、上司との信頼関係を深めることができます。

同僚にも必要に応じて情報を共有することが大切です。

突然の欠勤や業務内容の変更が生じた場合でも、あらかじめ状況を説明しておくことで、協力を得やすくなります。

例えば、定期的な会議やチームの進捗報告の際に、自分の業務の進行状況や対応可能な範囲を説明すると、職場全体でのスムーズな対応が期待できます。

さらに、報連相のタイミングを工夫することもポイントです。

週初めや月末といった、業務計画が見直されるタイミングで情報を共有することで、調整がよりスムーズに行えるため、非常におすすめです。

休養と仕事のバランスを取る

治療と仕事を無理なく両立するためには、休養と仕事のバランスを取ることが大切です。

特に、治療の初期段階では体調が不安定になることが多々あるため、無理をせず、必要に応じて時短勤務や業務内容の調整を検討しましょう。

また、体調に異変を感じた場合は早めに対応し、主治医や職場と相談して休養を取ることも重要です。

労災保険の休業(補償)給付を活用することで、休業中の収入を補填できるため、経済的な不安を軽減しながら治療に専念することができます。

時効に注意する

労災給付の請求には期限(時効)があり、これを過ぎてしまうと給付が受けられなくなるため、注意が必要です。

例えば、療養(補償)給付や休業(補償)給付の場合、請求の期限は原則として「2年」です。

仕事や通院で忙しい日々の中では、手続きが後回しになりがちですが、時効を過ぎてしまわないように気を付けましょう。

スムーズに手続きを進めるためには、治療や休業が始まった段階で必要書類を揃え、早めに労働基準監督署に申請を行うことをおすすめします。

忙しい方の場合は、事前にスケジュールを立てて、手続きを計画的に進めることがポイントです。

労災に強い弁護士に相談する

仕事と通院を両立する場合、労災に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に依頼することで得られる主なメリットは、以下の通りです。

- 書類作成や申請を弁護士が代行するため、時間と労力を節約できる

- 適切な給付を確実に受け取るためのアドバイスを受けることができる

- 労働基準監督署や会社との交渉やトラブル解決などの支援を受けることができる

仕事を続けながら通院している場合、労災の手続きが負担となることがあります。

弁護士を活用することで、手続きの負担を軽減し、治療と仕事に専念できる環境を整えることができます。

労災の申請には時効もあるため、申請が難航している場合や、給付内容に疑問がある場合には、早めに相談することが大切です。

労災を弁護士に相談するメリットについて、より詳しく知りたいという方は、ぜひ以下の記事も合わせてお読みください。

労災で仕事をしながら通院する場合のQ&A

労災で仕事をしながら通院する場合に、よくあるご質問にお答えしていきます。

リハビリ通院はいつまで労災の支給対象となる?

リハビリ通院が労災の支給対象となる期間は、「治癒」と認められるまでです。

リハビリ通院が労災の支給対象となる期間は、「治癒」と認められるまでです。ここでいう「治癒」とは、けがや病気が完治した状態だけでなく、症状が安定し、現在の医療では、これ以上の回復が見込めない状態のことです。

ただし、療養開始から1年6か月を経過しても治癒せず、その傷病が障害等級第3級以上に該当する場合は、労働基準監督署長の判断により休業(補償)給付が打ち切られ、傷病(補償)年金に切り替わることがあります。

リハビリのための通院と労災の関係について、より詳しく知りたいという方は、ぜひ以下の記事も合わせてお読みください。

仕事復帰後に通院したら労災の給付対象となる?

仕事復帰後でも、労災が原因の怪我や病気で通院する場合は、労災給付の対象となります。

仕事復帰後でも、労災が原因の怪我や病気で通院する場合は、労災給付の対象となります。この場合、主に療養(補償)給付が適用され、必要な治療費が支給されます。

また、要件を満たす場合は、休業(補償)給付も引き続き受けることができます。

ただし、仕事復帰後に新たな怪我や病気が発生した場合、その事象が労災として認められるかどうかは個別に判断されます。

例えば、復帰後の業務内容が新たな怪我に影響を与えた場合や、過去の怪我が再発した場合など、状況によって異なります。

このため、職場での作業内容や事故の状況を正確に記録し、必要に応じて追加の証拠資料を用意することが重要です。

労災で仕事をしながら通院するときの交通費はどうなる?

労災で仕事をしながら通院するときにかかる交通費であっても、以下の要件を満たす場合には、労災保険から支給されます。

労災で仕事をしながら通院するときにかかる交通費であっても、以下の要件を満たす場合には、労災保険から支給されます。- ① 原則、片道2km以上の通院であること ※1

- ② 次のいずれかに該当する場合であること

・同一市町村内の適切な医療機関へ通院したとき

・同一市町村内に適切な医療機関がないため、隣接する市町村内の医療機関へ通院したとき

・同一市町村内にも隣接する市町村内にも適切な医療機関がないため、それらの市町村を超えた最寄りの医療機関へ通院したとき

なお、適切な医療機関とは、傷病の診療に適した医療機関のことを指します。

労災保険による交通費は、公共交通機関を利用した場合の実費や、自家用車を使用した際の一定額の燃料費が支給されます。

タクシー利用については、合理的な理由がある場合に限り認められるため、事前に確認しておくことが重要です。

※1 片道2km未満でも負傷の状況を考慮して例外的に認められることがあります。

パートでも労災給付を受けられる?

パートタイム労働者であっても、労災保険の対象となります。

パートタイム労働者であっても、労災保険の対象となります。労災保険は、雇用形態にかかわらず、業務中や通勤中に発生した怪我や病気を補償することを目的としているためです。

給付内容には、療養(補償)給付、休業(補償)給付、障害(補償)給付などがあります。

これらの給付は、正社員と同じ基準で支給されるため、安心して利用してください。

仕事をしながらの通院の頻度に制限はある?

労災保険を利用した通院について、頻度に関して法律上の厳密な制限はありません。

労災保険を利用した通院について、頻度に関して法律上の厳密な制限はありません。通院の必要性は、労災による傷病の治療内容や主治医の判断に基づき柔軟に対応されます。

そのため、傷病の状態に応じた治療計画に沿って通院することができます。

例えば、午前中に通院し、午後から仕事をする形態や、週に複数回の通院が必要な場合でも、主治医が必要と認めれば問題ありません。

このような状況では、通院当日の労働状況に応じて休業(補償)給付が一部支給されることがあります。

通院頻度の決定には、主治医の診断や治療計画が重要な役割を果たします。

特にリハビリテーションなどの継続的な治療が必要な場合は、症状が改善または安定するまでの期間中、労災保険の補償対象となります。

ただし、主治医が「これ以上の治療による改善が見込めない」と判断した時点で症状固定とみなされ、補償が終了する可能性がある点には注意が必要です。

まとめ

これまでご説明してきたとおり、労災で仕事をしながら通院する場合でも、労災保険の給付は受けることができます。

ただし、労災保険による給付を受けるためには、正しく申請手続きを進めることが大切です。

労災保険の対象となる条件や必要書類を事前に確認し、早めに労働基準監督署に申請することで、給付を確実に受け取ることができます。

もし手続きに不安がある場合には、専門家に相談することをおすすめします。

労災に詳しい弁護士に依頼することで、申請手続きがスムーズに進み、より確実に給付を受け取ることができるでしょう。

治療と仕事の両立は大変かもしれませんが、労災保険を活用すれば経済的な負担を軽減しながら治療に専念できます。

労災保険について正しく理解し、自分の権利を守りながら、安心して健康を取り戻せる環境を整えていきましょう。

当事務所では、労災問題を多く取り扱う人身障害部の弁護士により、労災事故に悩む被災労働者の方を強力にサポートしています。

オンライン相談(LINE、ZOOM、Meetなど)により、全国対応も可能ですので、お困りの方はぜひお気軽にご相談下さい。