労災の認定がされるまでは、労災保険からのお金は受け取れないため、労災がおりるまでの生活費は、労災保険以外の手段で工面する必要があります。

労災保険による休業(補償)給付は、被災労働者の生活費を補償してくれるとても大切な制度ですが、給付までに早くても約1ヶ月〜2ヶ月程度の時間がかかることから、それまでの生活費に困る方が多くいらっしゃいます。

この記事では、労災保険の給付が支給されるまでの生活費をどうやって工面すればよいかについて、わかりやすく解説をしていきます。

労災の給付が遅れているために生活費に不安がある方は、ぜひ最後までお読みください。

労災がおりるまでの生活費はどうなる?

仕事中および通勤中に起きた事故による怪我や病気が原因で、仕事を休まざるをえなくなった場合は、「休業(補償)給付」を申請することができます。

しかし、休業(補償)給付を申請しても、お金が支給されるまでには一定の時間がかかります。

そのため、労災がおりるまでの生活費等は、他の手段で工面する必要があります。

労災がおりるまでの期間

労災保険の申請から給付金が支給されるまでの期間は、一般的に1ヶ月〜2ヶ月程度かかるといわれています。

この期間は、労働基準監督署が申請内容を精査し、労災として認定するかどうかを判断するためにかかる期間です。

そのため、必要な書類が不足している場合や、事案が複雑な場合などは、労働基準監督署による調査に時間がかかり、支給までにさらに長期間かかることもあります。

例えば、業務と傷病との因果関係が明確でない場合や、複数の医療機関での治療歴がある場合などは、より詳細な調査が必要となり、認定までの期間が延びる可能性があります。

なるべく早く休業(補償)給付を受け取りたい場合には、わかりやすい書類を作成することを心がけましょう。

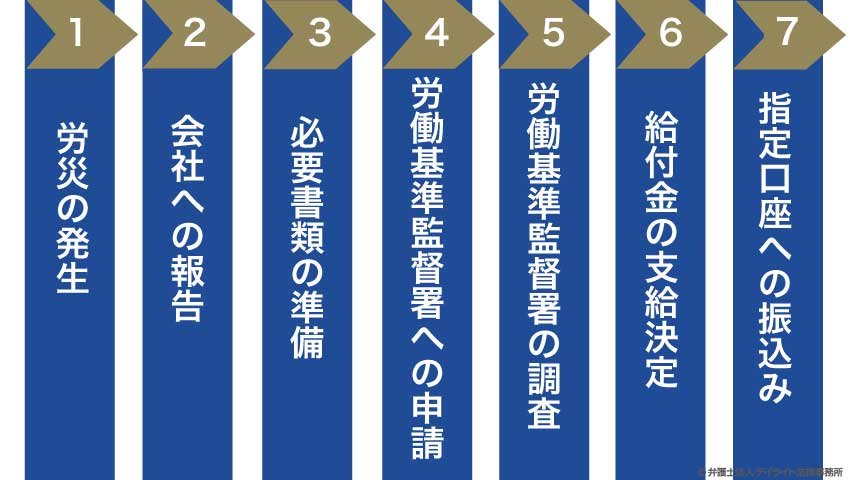

労災がおりるまでの流れ

労災がおりるまでの流れは、以下の通りです。

① 労災の発生

労災とは、「業務中に生じた怪我または病気」や「通勤中に生じた怪我」のことです。

なお、業務中に生じた怪我または病気が原因で休業した場合は「休業補償給付」を申請することとなり、通勤中に生じた怪我が原因で休業した場合は「休業給付」を申請することとなります。

② 会社への報告

労災が発生したら、すぐに会社へ報告しましょう。

休業(補償)給付の申請書には、「事業主証明欄」があり、この部分については原則として会社に記入してもらう必要があります。

そのため、報告が遅れると会社の対応にも遅れが生じ、休業(補償)給付の支給が遅れてしまうことがあります。

③ 必要書類の準備

休業(補償)給付金を受け取るためには、請求書を作成して提出する必要があります。

業務中の労災の場合は、「休業補償給付支給請求書(第8号)」を作成します。

これに対し、通勤中の労災の場合は、「休業給付支給請求書(第16号の6)」を作成することとなります。

参考:労災保険給付関係請求書等ダウンロードコーナー|厚生労働省

④ 労働基準監督署への申請

書類がそろったら、会社の所在地を管轄している労働基準監督署に請求書を提出します。

この提出が遅れると、当然ながら支給も遅れるので、できるだけ早く提出することが大切です。

休業期間が長引きそうな場合は、期間を1ヶ月ごとなどに区切って請求することをおすすめします。

⑤ 労働基準監督署の調査

労働基準監督署は、提出された書類をもとに、労災といえるかどうかを調査します。

この調査が、労災がおりるまでに一番時間がかかるポイントです。

通常は申請から1ヶ月〜2ヶ月程度で調査が完了しますが、事案の内容によっては、さらに長期間かかることもあります。

⑥ 給付金の支給決定

労働基準監督署による調査が終わると、労災保険の給付金の金額等が決定します。

支給が決定すると、原則として厚生労働省から労働者に支給通知が送付されます。

⑦ 指定口座への振込み

給付が決定すると、指定した銀行口座に休業(補償)給付金が振り込まれます。

支給通知の内容と振り込まれた金額に間違いがないかを必ず確認しましょう。

労災の休業(補償)給付がおりるまでの流れについて、さらに詳しく確認されたい場合は以下の記事もあわせてご覧ください。

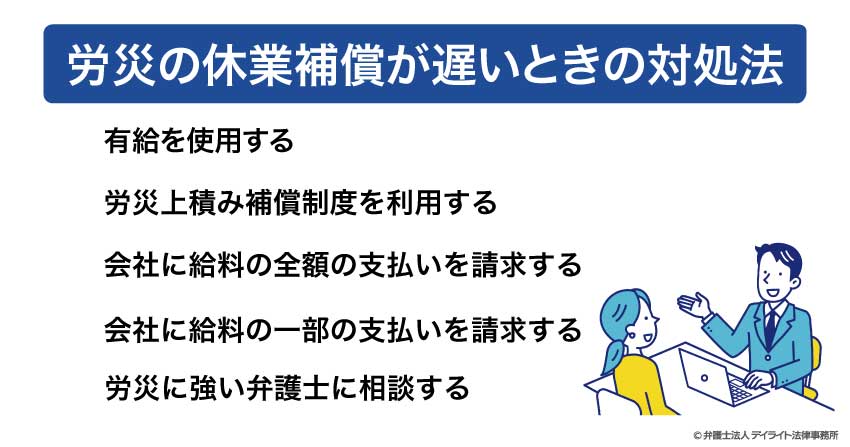

生活費に困ったときの対処法

労災の認定を待つ間、生活費に困るということは多くの方が直面する問題です。

そんな方には、ぜひ以下の対処法のいずれかを活用できないかを検討していただければと思います。

有給を使用する

有給(有給休暇)とは、一定の要件を満たした従業員に対し、会社が定める通常の休日とは別に与えられる休暇のことです。

労災で仕事を休む場合であっても、有給を使用することができるため、生活費に困ったときは有給を使用するという手段が考えられます。

ただし、有給を使用した場合は会社から給与が支払われるため、有給を使用した日の休業(補償)給付は支給されませんので、注意しましょう。

なお、休業1日目から3日目までの期間は、いずれにせよ休業(補償)給付が支給されませんので、この期間に有給を使用するのはメリットが大きいと言えます。

労災と有給の関係等について、さらに詳しく確認されたい場合は以下の記事もあわせてご覧ください。

労災上積み補償制度を利用する

労災上積み補償制度とは、会社が労働者に対して、法定の労災保険給付に上乗せしてお金を支給する補償制度であり、就業規則等で制度化されるものです。

労災保険の給付は申請から支給までに時間がかかりますが、会社が補償を行う場合は、比較的早いタイミングでの支給が見込めます。

ただし、法律で義務付けられているものではなく、会社が自主的に設けている制度のため、全ての会社にあるわけではないという点には注意が必要です。

会社に給料の全額の支払いを請求する

会社には、従業員が会社の業務が原因で怪我をしたり病気にならないように、安全に配慮しなければならないという義務があります(安全配慮義務)。

会社がこの義務に違反したことが原因で従業員に労災が生じ、仕事ができなくなってしまった場合は、民法第536条2項に基づいて、会社は給与の支払いをしなければなりません。

債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。

つまり、会社の責任で仕事中に怪我をしたり病気になったりした場合、休業期間中の給与全額について、会社に請求できる可能性があるということです。

ただし、会社から給与全額の支払いを受けた場合は、労災保険による休業補償給付を受けることはできません。

一般的には、民法第536条2項に基づき会社から給与全額を受け取ることができるケースであっても、労災保険による休業補償給付(給付基礎日額の60%)を受け取ることを前提として、残額について会社に請求することが多いです(会社に安全配慮義務違反がある場合)。

なお、これは会社の安全配慮義務違反を請求の根拠とするため、通勤中に発生した労災は対象となりませんので、注意してください。

引用元:民法|e-Gov法令検索

会社に給料の一部の支払いを請求する

労働者が、業務中に生じた怪我または病気により休業することとなった場合、会社は「療養中平均賃金の百分の六十(=60%)の休業補償」を行わなければなりません(労働基準法第76条1項)。

この規定があることで、労災が労働者の過失によって生じた場合や、前述の民法第536条2項に基づく請求ができない場合であっても、労働者は会社に対して療養中平均賃金の60%につき給与の支払いを求めることができます。

この場合も、労災保険による休業補償給付(給付基礎日額の60%)を受け取ることを前提として、残額について会社に請求するケースが一般的です。

なお、労働基準法第76条1項も業務中に生じた労災を対象とするもののため、通勤中に発生した労災の場合は、この規定に基づいて会社に給与の支払いを請求することはできません。

労災に強い弁護士に相談する

労災によって生活費に困窮した場合、労災に詳しい弁護士に相談することも有効な選択肢です。

これまでご説明した対処法は、基本的には会社との交渉が必要となります。

会社がスムーズに給与の支払い等に応じてくれる場合は、大きな問題が生じることは少ないでしょう。

しかし、支払い自体に難色を示したり、支払金額について争いがある場合などでは、自分で交渉するのは非常に困難です。

そのため、そのような場合には交渉のプロである弁護士に任せた方がよいでしょう。

また、自分がどの対処法を活用すればよいのかについて決めかねるという場合であっても、労災に強い弁護士に相談することで、アドバイスを受けながらベストな方法を探すことができます。

労災によって生活費に困っているという方は、ぜひ労災に強い弁護士に相談してください。

労災と生活費についてのQ&A

労災と生活費について、よくあるご質問にお答えします。

労災認定されない例は?

労災認定されないのは、「業務との間に因果関係がない怪我や病気」です。

労災認定されないのは、「業務との間に因果関係がない怪我や病気」です。

例えば、就業時間外のプライベートな用事で外出している際に事故に遭った場合や、業務中でも明らかに私的な行為が原因で起きた事故は、労災として扱われないことが一般的です。

また、従業員がもともと持っていた持病が悪化した場合など、仕事とは直接関係のない理由で発症した病気も対象外と認定されるケースが多いでしょう。

通勤中の事故についても注意が必要です。

買い物やプライベートの用事などで通常の通勤経路から大きく逸脱した場合には、その途中で起きた事故も労災として認められません。

労災が認定されない例について、詳しく確認されたい場合は以下の記事もあわせてご覧ください。

まとめ

労災で仕事を休まないといけなくなってしまったら、労災保険から休業(補償)給付を受けることができます。

しかし、休業(補償)給付を受けるためには労災認定が完了する必要があります。

労災認定にはおおむね1ヶ月〜2ヶ月程度の時間がかかるため、休業(補償)給付金が支払われるまでの生活に困る方が多くいらっしゃいます。

休業期間中の生活費を確保する手段として、「有給の利用」「労災上積み補償制度の利用」「会社に対して給与の全額または一部の支払いを請求」など、いくつかの手段が考えられます。

また、事案によっては、労災の原因となった者に損害賠償を請求するなど、これら以外の方法で生活費を工面することができる場合もあります。

そのため、労災によって生活に困っている場合には、ぜひ弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談することで、適切な手段を採ることができる可能性が高まります。

当事務所では、労災問題を多く取り扱う人身障害部の弁護士により、労災事故に悩む被災労働者の方を強力にサポートしています。

電話相談、オンライン相談(LINE、ZOOM、Meetなど)により、全国対応も可能ですので、お困りの方はぜひお気軽にご相談下さい。