労災の申請書類は、基本的に労働者本人(死亡事故の場合は、ご遺族)が作成する必要があります。

ただし、会社によっては、申請書類の作成や提出について、代行してくれることもあります。

なお、労災の申請書類には、会社(事業主)や医療機関が記入する必要がある項目も存在しています。

そのため、申請書類のうち、どの部分を誰が記入するのかを理解し、スムーズに手続きを進めることが大切です。

本記事では、労災申請の際の必要書類や書類を記入する際の注意点について、詳しく解説をしていきます。

労災申請をスムーズに進め、適切な補償を受けるために、ぜひ最後までご覧ください。

目次

労災の書類は誰が書く?

労災の書類は、原則として労働者本人(死亡事故の場合は、ご遺族)が書くこととされています。

しかし、会社には、従業員が労災申請をスムーズに進められるよう助力する義務が課せられています。

そのため、多くの企業では、人事部などの担当部署が労災申請書類の作成をサポートし、提出手続きを代行するケースが一般的です。

労災申請のための必要な書類とは?

労災申請のために必要となる書類は、以下のとおりです。

| 給付の種類 | 請求書の様式 | 添付書類 | |

|---|---|---|---|

| 療養(補償)給付 | 労災指定病院等を受診 |

|

|

| 労災指定病院等以外を受診 |

|

医療機関を変更する場合等 | |

| 治療費の領収書 |

|

||

| 休業(補償)給付 |

|

賃金台帳、出勤簿の写しなど | |

| 障害(補償)給付 |

|

後遺障害診断書など | |

| 遺族(補償)給付 |

|

死亡診断書、戸籍謄本(抄本)、生計維持関係を証明する書類など | |

| 介護(補償)給付 | 介護補償給付・介護給付支給請求書(様式第16号の2の2) | 診断書、介護を受けた日数と費用を証明する書類 | |

| 傷病(補償)年金 | 傷病の状態等に関する届(様式第16号の2) | ||

労災で必要となる書類について、より詳しく知りたいという方は、ぜひ以下の記事も合わせてお読みください。

労災の申請書類の書き方・記入例

ここからは、よく使用される労災申請書類の書き方について、わかりやすく解説していきます。

労災の申請書類は、申請書内の項目に従い必要事項を記入すれば、基本的には書類としての形は整います。

しかし、労災給付をスムーズに受けるためには、各項目を適切に記入することが非常に重要です。

以下では、それぞれの項目ごとに具体的な記載方法を解説しますので、申請書類を作成する際の参考にしてください。

なお、本記事内の番号は、実際の申請書の通し番号に対応していますので、申請書と照らし合わせながらご確認ください。

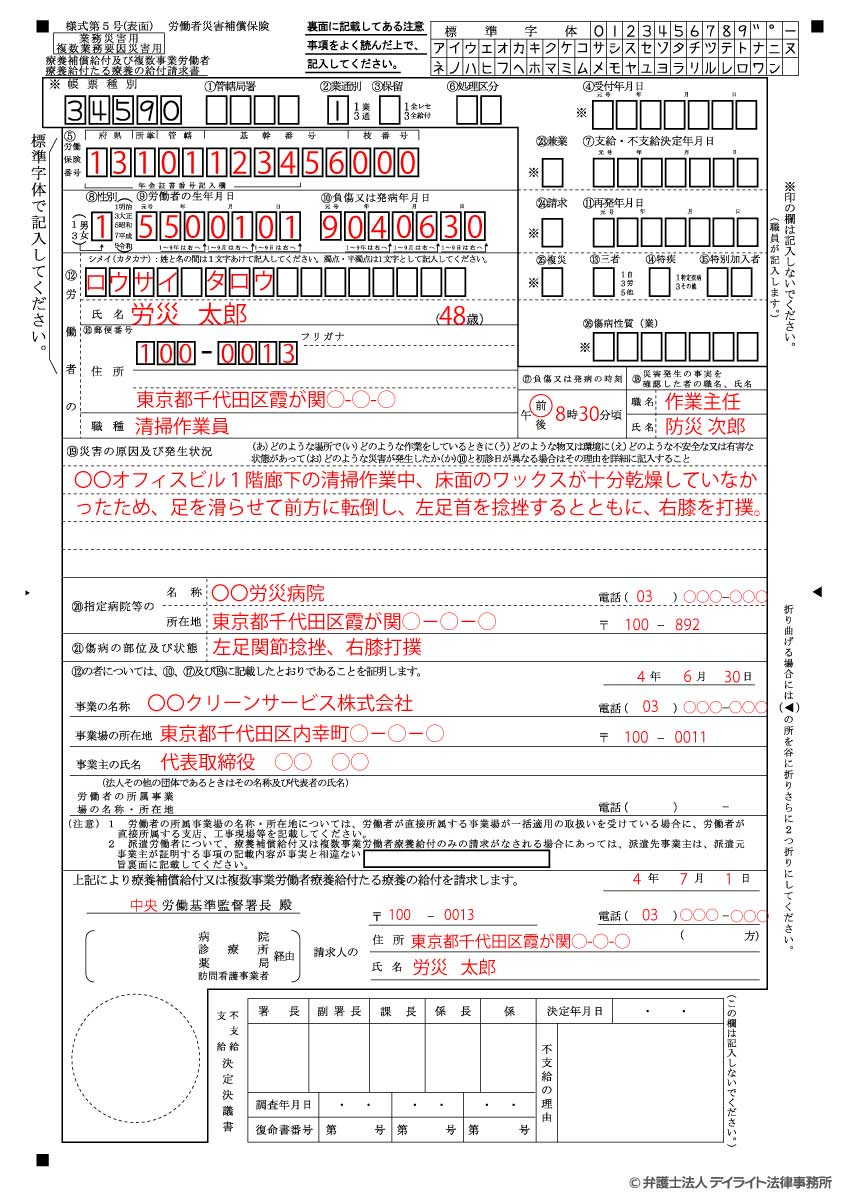

労災の様式5号の書き方・記入例

様式5号は、労働者が労災指定医療機関で診療を受ける際に必要な書類です。

労災が起きた場合に、最もよく使用される様式のため、記入のポイントを確認しておきましょう。

労災の様式5号の書き方

様式5号では、主に以下の項目について、記入する必要があります。

- ⑤労働保険番号

- ⑧性別

- ⑨労働者の生年月日

- ⑩負傷又は発病年月日

- ⑫労働者の氏名、年齢

- ⑯労働者の住所、職種

- ⑰負傷又は発病の時刻

- ⑱災害発生の事実を確認した者の職名、氏名

- ⑲災害の原因及び発生状況

- ⑳指定病院等の名称・所在地

- ㉑傷病の部位及び状態

- 「⑫の者については、⑩、⑰及び⑲に記載したとおりであることを証明します。」の欄

- 「上記により療養補償給付又は複数事業労働者療養給付たる療養の給付を請求します。」の欄

ここからは、記入に際して特に注意すべき項目について、ご説明します。

労災保険加入証明書に記載されている労働保険番号を記入しましょう。

わからない場合は、会社に確認しましょう。

職種の欄を記載する際は、単に「会社員」などと記載するのではなく、作業内容がわかるようになるべく具体的に記入しましょう。

どのような場所で、どのような作業をしているときに、どのような物または環境に、どのような不安全または有害な状態があって、どのような災害が発生したのかを記入しましょう。

「⑫の者については、⑩、⑰及び⑲に記載したとおりであることを証明します。」の欄

いわゆる「事業主証明欄」といわれる部分です。

この欄については、会社に記入してもらう必要があります。

なお、会社が記入に協力してくれない場合は、いくつかの対処法が考えられます。

こちらの記事に詳しい記載がありますので、会社が事業主欄に記入してくれず困っているという方は、ぜひこちらの記事も合わせてご確認ください。

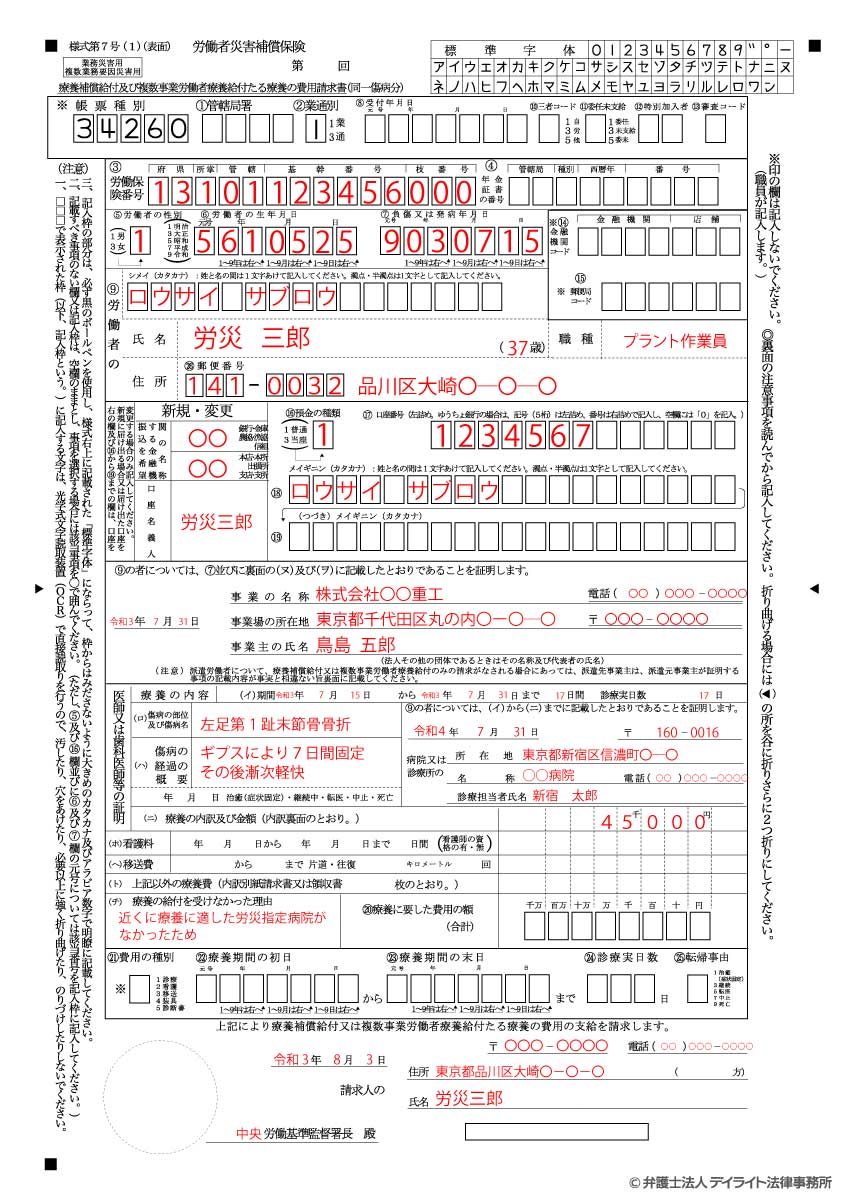

労災の様式5号の記入例

様式5号の記入例はこちらです。

▼タップして拡大できます。

労災の様式5号について、より詳しく知りたいという方は、ぜひ以下の記事も合わせてお読みください。

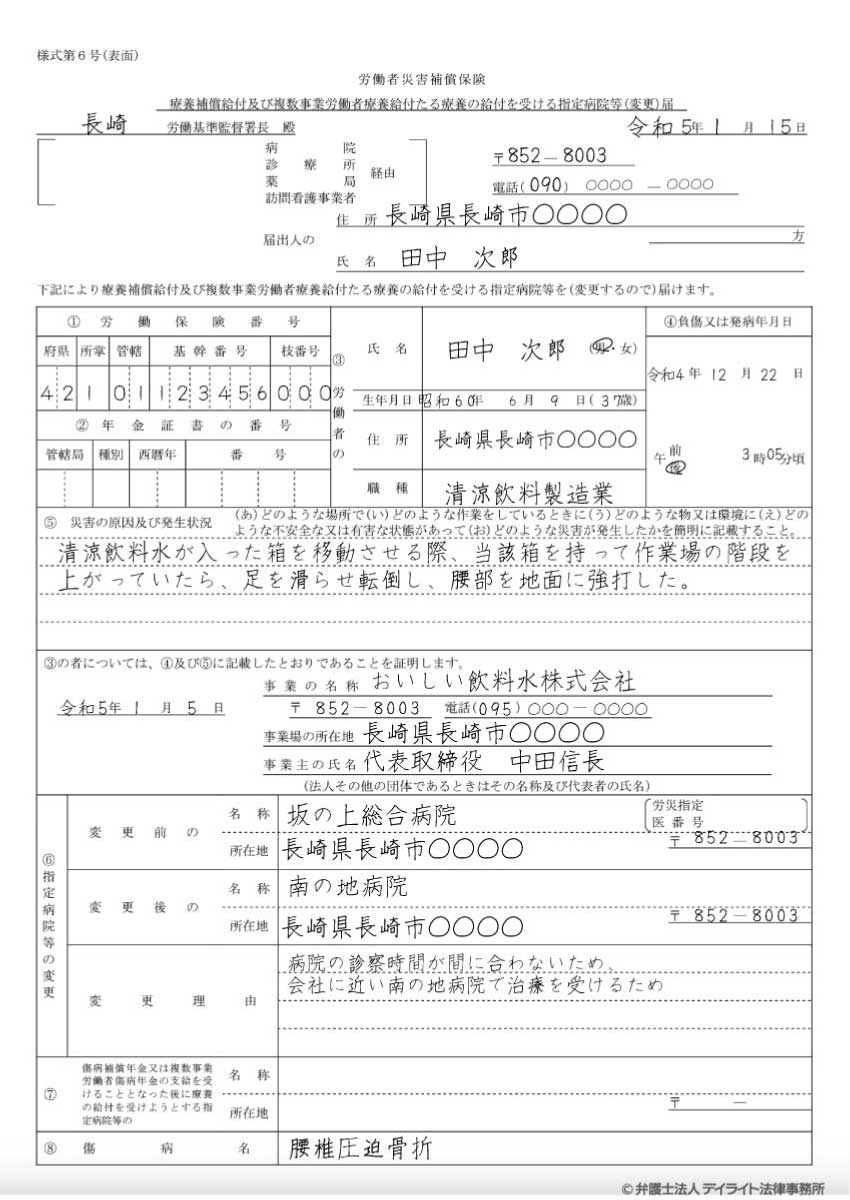

労災の様式6号の書き方・記入例

様式6号は、すでに通院している労災指定病院を変更する際に提出する書類です。

適切に記入することで、スムーズに転院をすることができますので、記入のポイントを確認しておきましょう。

なお、変更前の医療機関が非指定医療機関である場合など、初めて指定医療機関を受診する際は、様式5号または様式16号の3を提出しましょう。

労災の様式6号の書き方

様式6号では、主に以下の項目について、記入する必要があります。

- ①労働保険番号

- ③労働者の氏名、性別、生年月日、住所、職種

- ④負傷又は発病年月日

- ⑤災害の原因及び発生状況

- ⑥指定病院等の変更(変更前後の医療機関の名称、住所及び変更理由)

- ⑧傷病名

- 「③の者については、④及び⑤に記載したとおりであることを証明します。」の欄

- 「下記により療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等を(変更するので)届けます。」の欄

※上記で解説した療養補償給付請求書(様式5号)と重複する部分についての説明は省略します。

「③の者については、④及び⑤に記載したとおりであることを証明します。」の欄

この欄については、会社に記入してもらう必要があります。

会社が記入してくれない場合の対処法については、上記で解説した様式5号の書き方部分を参照してください。

労災の様式6号の記入例

様式6号の記入例はこちらです。

▼タップして拡大できます。

労災の様式6号について、より詳しく知りたいという方は、ぜひ以下の記事も合わせてお読みください。

労災の様式7号の書き方・記入例

様式7号は、労災指定医療機関以外で診療を受けた際に、その費用を労災保険から給付してもらうために提出する書類です。

不正確な記載があると、審査期間が長引き、治療費の返金を受けるまでに時間がかかってしまいますので、記入のポイントを確認しておきましょう。

労災の様式7号の書き方

様式7号では、主に以下の項目について、記入する必要があります。

- ③労働保険番号

- ⑤労働者の性別

- ⑥労働者の生年月日

- ⑦負傷又は発病年月日

- ⑨ 、㉖労働者の氏名、住所、職種

- ⑯〜⑲振込先の口座情報

- (ホ)〜(ト)看護料、移送料、上記以外の療養費(※支出があった場合のみ記入)

- (チ)療養の給付を受けなかった理由

- ⑳療養に要した費用の合計額

- ㉑費用の種別

- ㉒療養期間の初日

- ㉓療養期間の末日

- ㉔診療実日数

- ㉕転帰事由

- (ヌ)負傷又は発病の時刻

- (ル)災害発生の事実を確認した者の職名、氏名

- (ヲ)災害の原因及び発生状況「⑨の者については、⑦並びに裏面の(ヌ)及び(ヲ)に記載したとおりであることを証明します。」の欄

- 「⑨の者については、⑦並びに裏面の(ヌ)及び(ヲ)に記載したとおりであることを証明します。」の欄

- 医師又は歯科医師等の証明の欄

- 「上記により療養補償給付又は複数事業労働者療養給付たる療養の費用の支給を請求します。」の欄

- 「療養の内訳及び金額」の欄

※上記で解説した療養補償給付請求書(様式5号)と重複する部分についての説明は省略します。

この欄については、会社に記入してもらう必要があります。

会社が記入してくれない場合の対処法については、上記で解説した様式5号の書き方部分を参照してください。

この欄については、傷病の部位や療養期間などを担当医が証明する欄です。

診療を受けた病院に記入を依頼しましょう。

「療養の給付」とは、労災制度による給付の一種で、被災労働者が労災指定病院を受診し、現物給付の形で医療サービスを受けることです。

様式7号を使用しているということは、労災指定病院以外の医療機関を受診し、その費用について返金を受けようということですので、この欄では、なぜ労災指定医療機関を受診しなかったのかについて理由を説明します。

こちらの欄についても、病院で記載してもらうことになります。

医師の証明欄と合わせて、病院に記載を依頼してください。

労災の様式7号の記入例

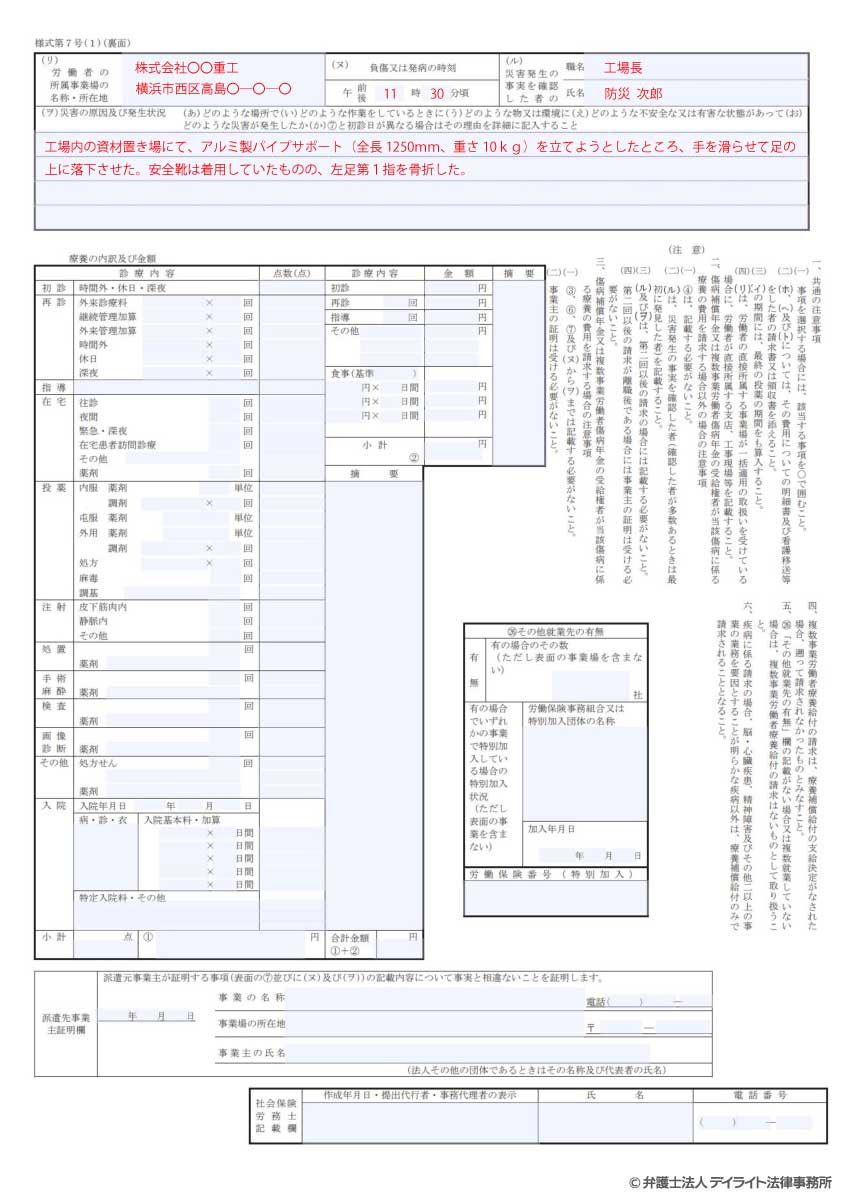

様式7号の記入例はこちらです。

▼タップして拡大できます。

▼タップして拡大できます。

労災の様式7号について、より詳しく知りたいという方は、ぜひ以下の記事も合わせてお読みください。

労災の様式8号の書き方・記入例

様式8号は、労災による負傷や疾病で休業を余儀なくされた際に、給与に代わる補償を受けるために必要な書類です。

労働者が休業期間中の収入を確保するために重要な申請書となりますので、記入のポイントを説明していきます。

労災の様式8号の書き方

様式8号では、主に以下の項目について、記入する必要があります。

- ②労働保険番号

- ⑤労働者の性別

- ⑥労働者の生年月日

- ⑦負傷又は発病年月日

- ⑫、㉗労働者の氏名、住所

- ⑲療養のため労働できなかった期間

- ⑳賃金を受けなかった日の日数

- ㉑〜㉖振込先の口座情報

- ㉘傷病の部位及び傷病名

- ㉙療養の期間

- ㉚、㉛傷病の経過

- ㉜労働者の職種

- ㉝負傷又は発病の時刻

- ㉞平均賃金

- ㉟所定労働時間

- ㊲災害の原因、発生状況及び発生当日の就労・療養状況

- 「⑫の者については、⑦、⑲、⑳、㉜から㊳まで(㊳の(ハ)を除く。)及び別紙2に記載したとおりであることを証明します。」の欄

- 「⑫の者については、㉘から㉛までに記載したとおりであることを証明します。」の欄

- 「上記により休業補償給付又は複数事業労働者休業給付の支給を請求します。」の欄

- (別紙1) 平均賃金算定内訳

- (別紙2) ※休業期間中に住宅手当等が支払われた場合に記入

※上記で解説した療養補償給付請求書(様式5号)と重複する部分についての説明は省略します。

療養のため労働できなかった期間とは、労災による傷病の療養のために、労働者が労働できなかった期間のことです。

労災発生の当日に仕事を早退して病院に行った場合などでは、労災発生日が初日となります。

これに対し、労災が発生した日は終業時間まで仕事をし、翌日から休んだ場合などでは、労災発生の次の日が初日となります。

4月1日に労災が発生

- 仕事を早退→「4月1日」が労働できなかった期間の初日

- 定時まで勤務→「4月2日」が労働できなかった期間の初日

賃金を受けなかった日の日数の欄は、休業のために従業員が賃金を支給されなかった日数を記入します。

この日数には土日や祝日を含めますので、通常は休業期間の日数と一致するはずですが、有給休暇を取得した日がある場合には、その日については給与が支給されているため、日数から差し引いて記入をします。

この欄については、会社に記入してもらう必要があります。

会社が記入してくれない場合の対処法については、上記で解説した様式5号の書き方部分を参照してください。

診療担当者の証明欄です。

受診している病院に記入をお願いし、担当医に記入してもらうこととなります。

休業(補償)給付では、労働者の平均賃金を基準として、給与額が決定されます。

平均賃金は、労働者の直近三ヶ月間の給料から1日あたりの給与を割り出して計算します。

平均賃金算定内訳は、平均賃金を明らかにするために記入しますので、正確な内容を記入することが大切です。

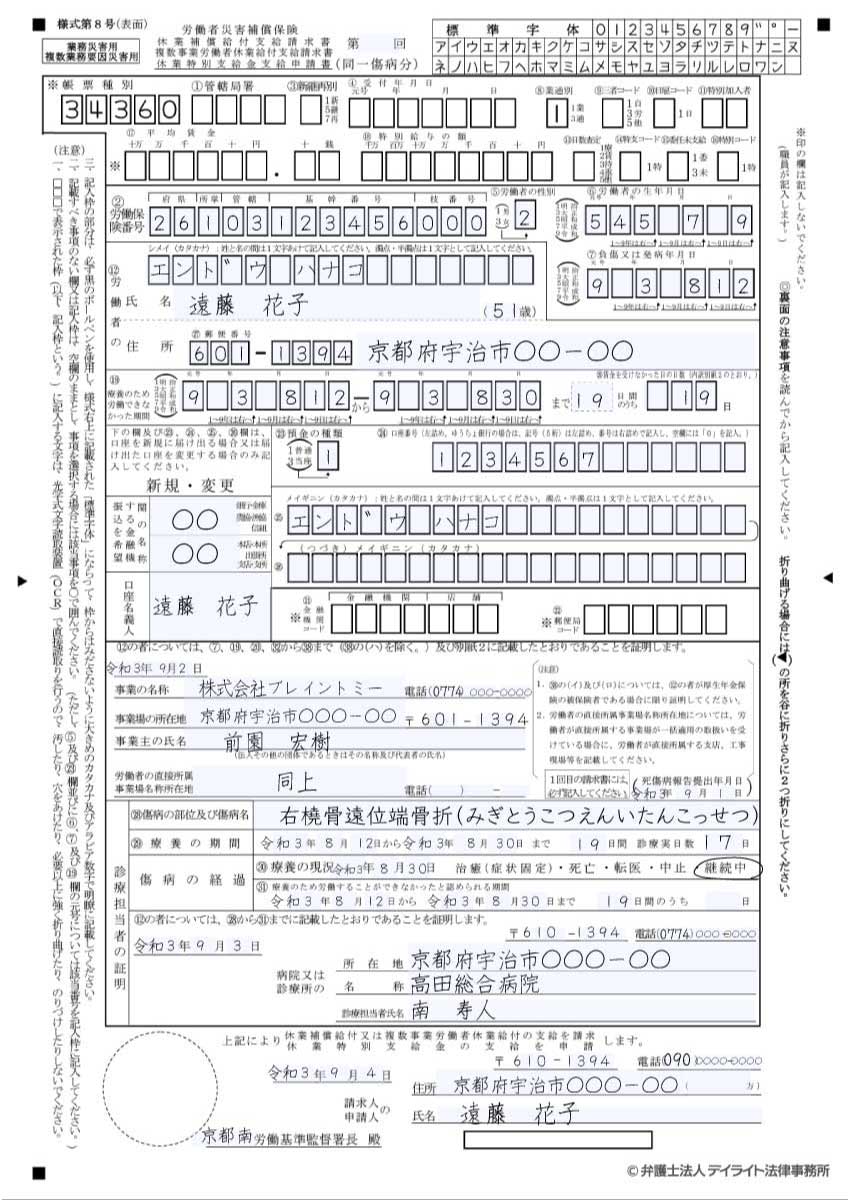

労災の様式8号の記入例

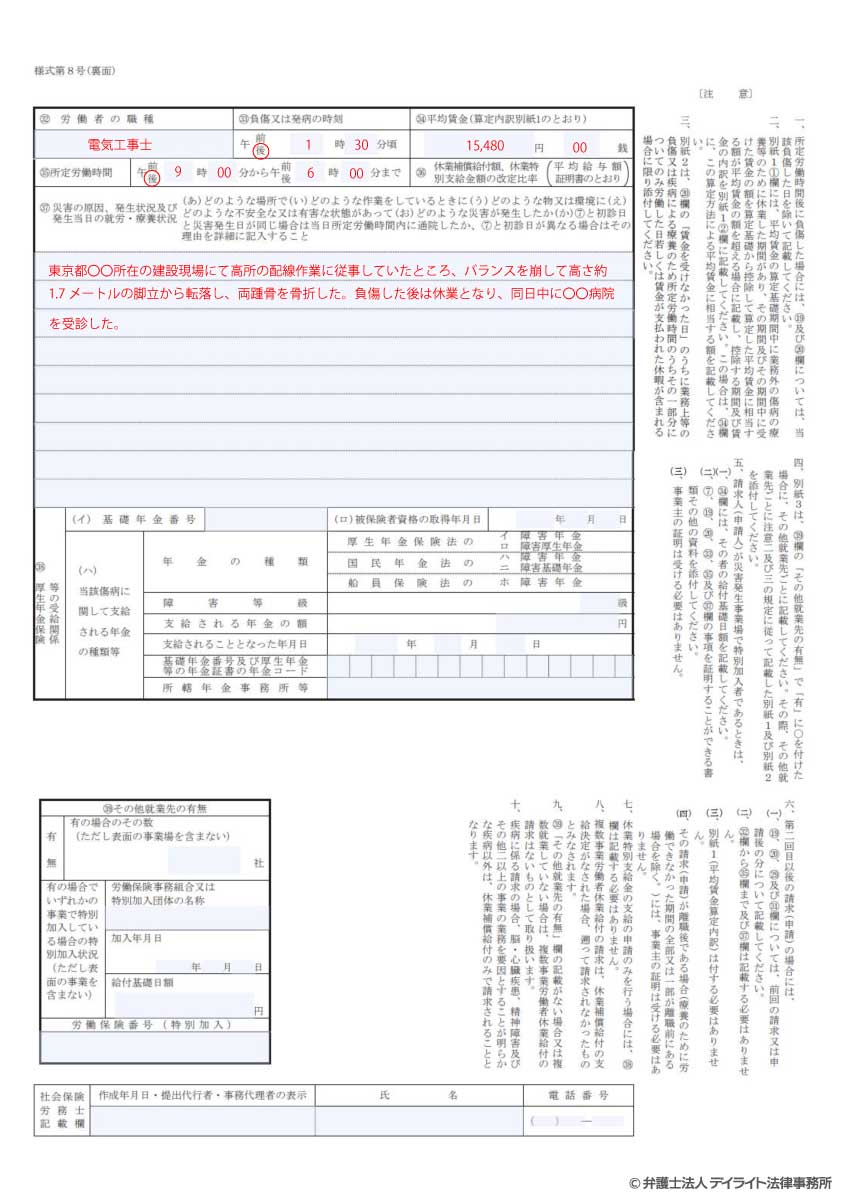

様式8号の記入例はこちらです。

▼タップして拡大できます。

▼タップして拡大できます。

労災の様式8号について、より詳しく知りたいという方は、ぜひ以下の記事も合わせてお読みください。

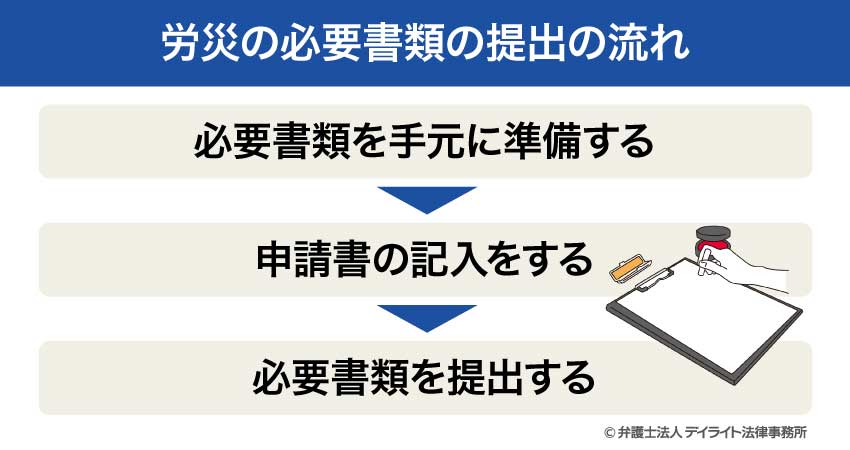

労災の必要書類の提出の流れ

労災の必要書類の提出の流れは、以下のとおりです。

必要書類を手元に準備する

労災保険の申請には、災害の種類や給付の内容に応じて様々な書類が必要となります。

そのため、まずは自分が提出する必要がある書類はどれなのかを確認し、手元に準備しましょう。

労災の申請書については、主に以下の2つの方法で用意することができます。

4月に労災が発生

- 労働基準監督署の窓口でもらう

- 厚生労働省のホームページからダウンロードする

引用:主要様式ダウンロードコーナー (労災保険給付関係主要様式)|厚生労働省

申請書の記入をする

申請書が手元に準備できたら、記入をしていきましょう。

内容に不備があると、給付を受けるまでの期間が長引くおそれがありますので、正確な情報を記入することが大切です。

また、「事業主証明欄」および「医師の証明欄」については、会社や病院に記入を依頼する必要がありますので、記入に時間がかかることがあります。

そのため、時間的な余裕をもって依頼をし、スムーズに手続きを進められるように準備しておきましょう。

必要書類を提出する

申請書の記入ができたら、その他必要書類とともに、提出しましょう。

以下の申請書については、通院する病院に提出します。

- 療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)

- 療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3)

- 療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届(様式第6号)

- 療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届(様式第16号の4)

その他の申請書については、所管の労働基準監督署に提出します。

労災の書類の作成上の注意点

労災の申請書類は、正確に作成しなければ、適切な補償を受けることができない可能性があります。

また、書類に不備があると認定までに時間がかかったり、申請が認められないこともあります。

ここでは、労災の書類を作成する際の重要なポイントを解説します。

正確な情報を記入する

労災の申請書類は、労働者が補償を受けるために必要不可欠なものです。

そのため、記入の際は、注意して行いましょう。

まず、申請書には労働者の氏名や住所、事故の発生日時、労働保険番号など、さまざまな情報を記入する必要があります。

これらの情報に誤りがあると、手続きが遅れるだけでなく、補償を受けられない可能性もあります。

慎重に記入し、間違いがないかしっかりと確認しましょう。

特に、労働保険番号や事故発生の日時など、基本情報の誤記はトラブルの原因になります。

申請書の記入後は、もう一度見直すことが大切です。

具体的な記述を心がける

申請書の内容は、審査を行う労働基準監督署の担当者が正確に理解できるように、できるだけ詳細に記載することが重要です。

記入のポイントとしては、「いつ」「どこで」「どのように」事故が発生したのか、負傷した部位や治療内容などを、まずは別紙でまとめておくことをおすすめします。

別紙にまとめた情報をもとに申請書の記入をすることで、間違い等を減らすことができます。

また、事故の際に使用していた道具や機械がある場合は、その名称や使用状況についても記載すると、より具体的な内容になります。

労災に強い弁護士に相談する

労災の申請手続きは複雑な部分もあるため、適切に進めるためには、専門的な知識が求められます。

申請に不安がある場合は、労災に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談することで、書類作成や証拠の準備のサポートを受けることができます。

弁護士に相談するメリットについて、より詳しく知りたいという方は、ぜひ以下の記事も合わせてお読みください。

労災の書類についてのQ&A

労災の書類について、よくあるご質問にお答えします。

労災申請は会社がやってくれるのですか?

労災申請は原則として労働者本人が行うものですが、会社が手続きを代行してくれる場合もあります。

労災申請は原則として労働者本人が行うものですが、会社が手続きを代行してくれる場合もあります。なお、労災保険法施行規則23条1項により、会社には労働者の労災申請手続きをサポートする義務が課せられています。

特に、労働者が重症で自身で手続きを行うことが困難な場合、会社は手続きを支援する必要があります。

そのため、自分で労災の手続きを行うことが難しい場合には、会社に手続きを代行してくれないか相談してみることをおすすめします。

労災の書類5号は誰が書きますか?

労災の書類5号は、主に被災した労働者本人が記入します。

労災の書類5号は、主に被災した労働者本人が記入します。ただし、労働者の状態によっては、会社が代わりに記入することもあります。

なお、書類5号には、事業主が記入する欄(事業主証明欄)があります。

この部分については、会社に依頼し、記入してもらうこととなります。

まとめ

労災の書類は、基本的に労働者自身が作成する必要がありますが、事業主や医療機関の協力も欠かせません。

また、申請書には会社や医療機関が記入する欄も一部あるため、あらかじめ手続きを確認し、スムーズに進められるよう準備しておきましょう。

万が一、会社が協力してくれない場合や、申請手続きに不安がある場合は、労働基準監督署や労災に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人デイライト法律事務所では、労災問題を多く取り扱う人身障害部の弁護士が相談から受任後の事件処理を行っています。

オンライン相談(LINE、ZOOM、Meetなど)により、全国対応も可能ですので、お困りの方はぜひお気軽にご相談下さい。