障害補償給付とは、労働者が仕事中や通勤中の事故等(労災)によって障害が残った場合に、労災保険から支給される補償のことです。

障害補償給付には、障害の程度に応じて、一生涯にわたって支給される「障害補償年金」と、一度だけ支給される「障害補償一時金」の2種類があり、受け取れる金額や給付の流れも異なります。

この記事では、障害補償給付の基本的な仕組みや、もらえる金額の目安、申請の流れなどについて詳しく解説をしていきます。

障害補償給付について詳しく知りたいという方は、ぜひ最後までお読みください。

障害補償給付とは?

障害補償給付とは、労働者が仕事中や通勤中の事故等(労災)によって障害が残った場合に、労災保険から支給される補償のことです。

この制度は、障害によってこれまでのように働くことが難しくなった労働者の生活を支えるために設けられました。

障害補償給付は、障害の程度に応じて、「障害補償年金」または「障害補償一時金」という形で支給されます。

障害補償給付の金額はいくら?

障害補償給付の具体的な支給金額は、障害の程度(障害等級)や労働者の平均賃金によって異なります。

詳しくは、以下の表をご覧ください。

| 障害等級 | 障害(補償)等年金 | 障害特別支給金 | 障害特別年金 |

|---|---|---|---|

| 第1級 | 給与基礎日額 × 313日分 | 342万円 | 算定基礎日額 × 313日分 |

| 第2級 | 給与基礎日額 × 277日分 | 320万円 | 算定基礎日額 × 277日分 |

| 第3級 | 給与基礎日額 × 245日分 | 300万円 | 算定基礎日額 × 245日分 |

| 第4級 | 給与基礎日額 × 213日分 | 264万円 | 算定基礎日額 × 213日分 |

| 第5級 | 給与基礎日額 × 184日分 | 225万円 | 算定基礎日額 × 184日分 |

| 第6級 | 給与基礎日額 × 156日分 | 192万円 | 算定基礎日額 × 156日分 |

| 第7級 | 給与基礎日額 × 131日分 | 159万円 | 算定基礎日額 × 131日分 |

| 障害等級 | 障害(補償)等一時金 | 障害特別支給金 | 障害特別一時金 |

|---|---|---|---|

| 第8級 | 給与基礎日額 × 503日分 | 65万円 | 算定基礎日額 × 503日分 |

| 第9級 | 給与基礎日額 × 391日分 | 50万円 | 算定基礎日額 × 391日分 |

| 第10級 | 給与基礎日額 × 302日分 | 39万円 | 算定基礎日額 × 302日分 |

| 第11級 | 給与基礎日額 × 223日分 | 29万円 | 算定基礎日額 × 223日分 |

| 第12級 | 給与基礎日額 × 156日分 | 20万円 | 算定基礎日額 × 156日分 |

| 第13級 | 給与基礎日額 × 101日分 | 14万円 | 算定基礎日額 × 101日分 |

| 第14級 | 給与基礎日額 × 56日分 | 8万円 | 算定基礎日額 × 56日分 |

給与基礎日額と算定基礎日額の違いとは?

障害(補償)等年金または障害(補償)等一時金は、「給与基礎日額」を基準として支給金額が算定されます。

これに対し、障害特別年金および障害特別一時金については、「算定基礎日額」を基準として支給金額が算定されることとなります。

給与基礎日額と算定基礎日額は名前が似ているため混同しやすいですが、実際は以下のような違いがあります。

| 給与基礎日額 | 算定基礎日額 | |

|---|---|---|

| 計算の基礎となる賃金 | 毎月の賃金 (ボーナス等は含まない) |

特別給与 (ボーナス等も含む) |

| 計算期間 | 事故発生日の直前3ヶ月 | 事故発生日の直前1年間 |

特別給与は、給付基礎日額の算定の基礎に含まれないボーナスなど3か月をこえる期間ごとに支払われる賃金のことをいいます。

障害補償給付を受け取るための手続

障害補償給付を受け取るためには、適切な手続きを踏む必要があります。

ここからは、請求の流れ、必要書類、申請書の書き方について解説をしていきます。

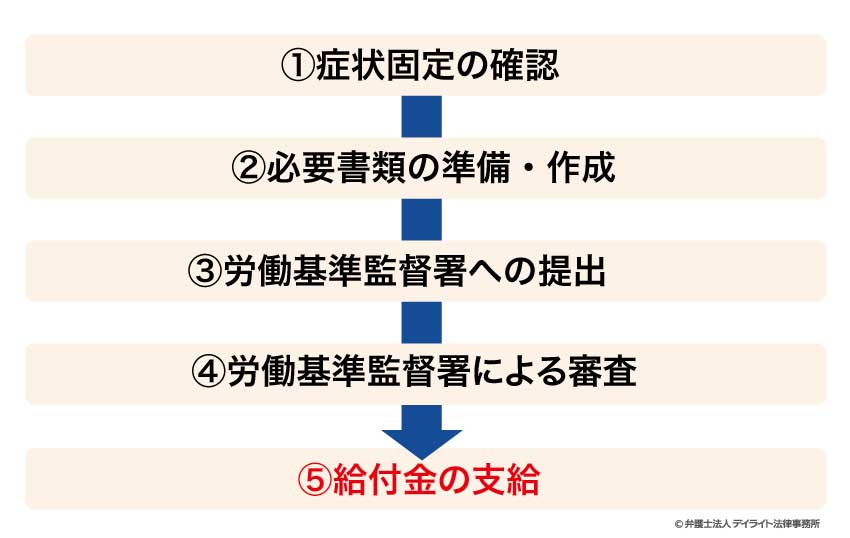

障害補償給付の請求の流れ

障害補償給付の請求の流れは、以下のとおりです。

①症状固定の確認

まず、「症状固定」の状態になったことを、医師に診断してもらいます。

労災保険では、「治癒」ともいいます。

症状固定(治癒)とは、これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態のことです。

診断後は、医師に「労働者災害補償保険診断書(障害(補償)給付請求用)」を作成してもらいましょう。

障害補償給付を請求する際に必要となりますので、大切に保管してください。

②必要書類の準備・作成

次に、申請に必要な書類を揃え、作成します。

具体的な書類の種類や記入方法については、後ほど詳しく解説します。

書類の作成時には、誤りや記入漏れがないかを慎重に確認することが大切です。

③労働基準監督署への提出

準備した書類を、会社の所在地を管轄している労働基準監督署に提出します。

提出方法には、直接窓口へ持参する方法と郵送での提出があります。

郵送の場合は、念のため控えのコピーを取っておくと安心です。

④労働基準監督署による審査

提出された書類をもとに、労働基準監督署が障害の程度や給付の対象になるかを慎重に審査します。

また、原則として、労働基準監督署と本人との面接が行われます。

面接では、事故発生時の状況や障害の影響について詳しく確認されるため、事前に必要な情報を整理し、正確に説明できるよう準備しておくことが重要です。

⑤給付金の支給

審査が完了し、給付が認められると、指定した銀行口座に給付金が振り込まれます。

支給額は、障害の程度や給付基礎日額等に基づいて決まります。

なお、支給決定後には通知書が送付されますので、内容をよく確認しましょう。

決定内容に疑問や誤りがあると感じた場合には、速やかに労働基準監督署へ相談しましょう。

障害補償給付のための必要書類

障害補償給付を請求するために必要となる書類は、以下のとおりです。

- 様式第10号 障害補償給付支給請求書(業務災害の場合)

- 様式第16号の7 障害給付支給請求書(通勤災害の場合)

- 労働者災害補償保険診断書(障害(補償)給付請求用)

- 様式第7号 療養補償給付たる療養の費用の請求書

- 自己申立書

- 同意書

- 賃金台帳、出勤簿など

- 賃金台帳(特別給与)

障害(補償)給付支給請求書

障害(補償)給付の支給を求めるために提出する請求書です。

仕事中に労災が発生した場合は、様式第10号を提出します。

通勤中に労災が発生した場合は、様式第16号の7を提出しましょう。

労働者災害補償保険診断書(障害(補償)給付請求用)

障害の程度等を確認するための診断書です。

症状固定の診断を受けた病院等で作成してもらう必要があります。

様式第7号 療養補償給付たる療養の費用の請求書

労働者災害補償保険診断書(障害(補償)給付請求用)を作成した際に、費用がかかった場合に提出する請求書です。

領収書の原本を添付し、申請することで、最大4000円までの金額が支給されます。

自己申立書

自己申立書は、現在の身体障害状況、既存障害の有無等について記載する書類です。

現在の障害状況だけではなく、日常生活への影響などについても記載する必要があります。

日常生活にどのような影響を与えているかについては、漏れのないように具体的に記載することが大切です。

同意書

医療機関に対し、労働基準監督署がレントゲン等の提出を求める際に必要となる書類です。

賃金台帳、出勤簿など

障害(補償)等年金または障害(補償)等一時金の算定に必要な書類です。

休業(補償)給付を受給していない場合は、給付基礎日額を算定する必要がありますので、直近3ヶ月分の「賃金台帳」や「出勤簿」を提出する必要があります。

賃金台帳(特別給与)

障害特別年金および障害特別一時金の算定に必要な書類です。

こちらの書類は、休業(補償)給付を受給しておらず、傷病が発生する前1年間にボーナスなどの特別給与を受け取っていた場合に提出します。

障害補償給付の申請書の書き方

ここでは、障害補償給付の申請書を書くにあたり、特に注意すべき点について解説をしていきます。

以下の番号は、実際の申請書の通し番号に対応していますので、申請書と照らし合わせながらご確認ください。

① 労働保険番号

労働保険番号は、勤務先が加入している労働保険を識別するための番号です。

間違った番号を記入してしまうと手続きが遅れる可能性があるため、わからない場合は必ず会社に確認し、正しく記入しましょう。

⑤ 治癒(症状固定)年月日

「症状固定」とは、治療を続けてもこれ以上回復しない状態のことです。

医師が診断した症状固定の日付を、診断書と照らし合わせながら正確に記入しましょう。

⑥ 災害の原因及び発生状況

どんな状況で事故や災害が発生したのかを詳しく説明する項目です。

勤務中にどんな作業をしていたのか、どのように怪我をしたのかを具体的に記入してください。

この部分の記載があいまいだと、審査に時間がかかることもあるので、できるだけ正確に記載しましょう。

⑨ 厚生年金保険等の受給関係

すでに厚生年金保険や国民年金などの他の年金制度からの支給を受けている場合は、ここに記入します。

労災の補償と他の年金が重複する場合は、給付額が調整されることがあるため、正しい情報を記載することが重要です。

事業主証明欄

事業主証明欄とは、「③の者については、④、⑥から⑧まで並びに⑨の㋑及び㋺に記載したとおりであることを証明します。」と書かれた欄のことです。

これは、事業主(会社)が申請内容を確認し、証明するためのものです。

事業主が記入・押印する必要があるため、早めに勤務先と調整し、スムーズに手続きを進めましょう。

障害補償給付の申請書の詳しい書き方については、以下の記事で記入例とともに解説をしていますので、こちらもあわせてご覧ください。

障害補償給付はいつもらえる?

障害補償給付は、申請してすぐに受け取れるわけではありません。

一般的に、労働基準監督署が申請書を受理してから審査を行い、給付が決定されるまでには 1ヶ月〜3ヶ月程度かかります。

ただし、審査の状況によってはさらに時間がかかる場合もあります。

年金の場合は、支給要件に該当することとなった月の翌月分から支給され、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月にそれぞれの前2ヶ月分が支払われます。

障害補償給付はいつまでもらえる?

障害補償給付の支給期間は、障害の程度や給付の種類によって異なります。

障害等級1級~7級に該当する場合に支給される障害補償年金の場合は、基本的には生涯にわたって受け取ることができます。

ただし、障害の程度が自然経過によって変わった際には、給付額が変更されます。

障害等級8級〜14級に該当する場合に支給される障害補償一時金の場合は、1回のみ支給されます。

これにより、その後の支給はありません。

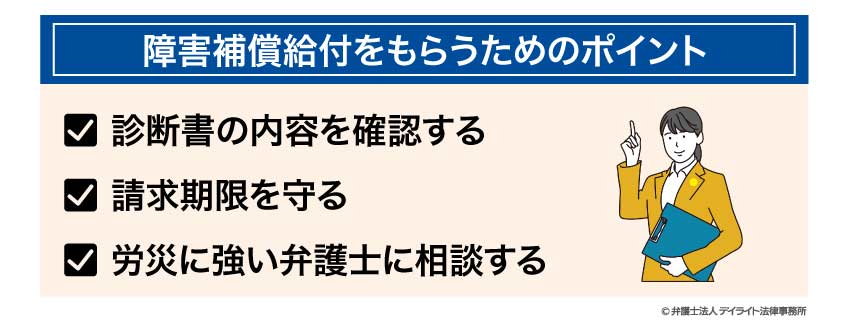

障害補償給付をもらうためのポイント

障害補償給付をスムーズに受け取るためには、以下のポイントを押さえておくことが大切です。

診断書の内容を確認する

労災の障害補償給付を申請する際、診断書の内容が非常に重要となります。

一般的な診断書とは異なり、障害補償給付を申請する際の診断書には、負傷や疾病の詳細、治療経過、後遺障害の程度など、具体的かつ詳細な情報が求められます。

特に、関節の機能障害がある場合は、関節角度の測定結果など、専門的な項目の記載が必要です。

しかし、障害補償給付の申請に不慣れな医師が作成した診断書の場合、必要な情報が十分に記載されていないことがあります。

障害等級を判断するための詳細な記録が不十分だった場合、給付が適正に受けられない可能性があります。

そのため、障害補償給付の申請に慣れた医師に診断書の作成を依頼することが望ましいでしょう。

それが難しい場合には、診断書の内容について提出前にしっかりと確認し、不明点があれば修正を依頼することが大切です。

請求期限を守る

労災保険の各種給付には、請求期限(時効)が定められています。

障害補償給付の場合、症状が固定した日の翌日から5年以内に申請する必要があります。

この期限を過ぎると、給付を受け取る権利が消滅してしまうため、早めの申請が重要です。

労災に強い弁護士に相談する

後遺障害等級の認定は、給付額に大きく影響を与える重要なポイントです。

しかし、障害等級の判断は医学的・法律的な専門知識を必要とし、診断書の内容や追加資料の準備によって結果が左右されることがあります。

弁護士に相談することで、診断書の記載内容を適切にチェックし、不足している情報を補完するためのアドバイスを受けることができます。

また、後遺障害等級の認定にあたっては、医師の診断書だけでなく、日常生活や仕事にどのような影響があるのかを具体的に説明する資料も重要になります。

弁護士に相談することで、これらの補足資料の作成や、審査を受ける際のポイントなどについて、適切な後遺障害等級認定のためのサポートを受けることができます。

労災問題を弁護士に相談するメリットについては、以下の記事で詳しく解説をしていますので、ぜひこちらもあわせてご覧ください。

障害補償給付についてのQ&A

障害補償給付について、よくあるご質問にお答えします。

障害補償給付と障害補償年金の違いは何ですか?

障害補償給付とは、労災保険制度の中で、仕事中や通勤中の事故や病気によって障害が残った際に支給される補償の総称です。

障害補償給付とは、労災保険制度の中で、仕事中や通勤中の事故や病気によって障害が残った際に支給される補償の総称です。障害補償給付には、継続的に支給される「障害補償年金」と、一度だけ支給される「障害補償一時金」の2種類があります。

障害補償年金の支給月は?

障害補償年金は、原則として偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月) に、直近2か月分の年金がまとめて支給されます。

障害補償年金は、原則として偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月) に、直近2か月分の年金がまとめて支給されます。例えば、2月の支給では12月と1月分が、4月の支給では2月と3月分が支払われます。

まとめ

これまでご説明してきたとおり、障害補償給付は、業務中や通勤中の事故・病気によって障害が残った際に、労災保険から支給される重要な補償制度です。

しかし、障害補償給付を確実に受け取るためには、労災制度の仕組みを正しく理解し、適切な手続きを進めることが欠かせません。

特に、後遺障害等級の認定は、給付額や支給期間に直接影響するため、慎重に準備する必要があります。

診断書の内容が適切に記載されているか、必要な書類がすべて揃っているか等をしっかり確認しましょう。

確実に適正な補償を受けたいという方は、労災に強い弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談することで、後遺障害等級の認定に向けた適切なサポートを受けることが期待できます。

弁護士法人デイライト法律事務所では、労災問題を多く取り扱う人身障害部の弁護士が相談から受任後の事件処理を行っています。

オンライン相談(LINE、ZOOM、Meetなど)により、全国対応も可能ですので、お困りの方はぜひお気軽にご相談下さい。