労災の特別支給金とは、労災保険の基本給付にプラスして支給されるお金のことです。

休業や障害、死亡といったケースに応じて支給され、金額は給付の種類によって異なります。

例えば、休業特別支給金は1日あたり給付基礎日額の20%が支給されるなど、それぞれの状況に応じた支給額が設定されています。

本記事では、特別支給金の具体的な金額や支給要件、申請方法、支給されるタイミングについて詳しく解説します。

労災の特別支給金について詳しく知りたいという方は、ぜひ最後までお読みください。

目次

労災の特別支給金とは?

労災の特別支給金とは、労災保険の基本給付にプラスして支給されるお金のことです。

労働者災害補償保険法29条に基づき、社会復帰促進等事業の一環として、労災で働けなくなった人やその家族の生活を支えるために支給されています。

労災の特別支給金には、以下の9種類があります。

| 特別支給金の種類 | 支給の内容 |

|---|---|

| 休業特別支給金 | 労災で仕事を休んだ際に、通常の休業補償給付に加えて支給される |

| 障害特別支給金 | 労災で後遺障害が残った場合に、一時金として支給される |

| 障害特別年金 | 障害補償年金に加えて支給される |

| 障害特別一時金 | 障害等級8級~14級に該当する場合、一時金として支給される |

| 傷病特別支給金 | 傷病補償年金を受給する場合に、一時金として支給される |

| 傷病特別年金 | 傷病補償年金に加えて支給される |

| 遺族特別支給金 | 労働者の遺族に対し、一時金として支給される |

| 遺族特別年金 | 遺族補償年金に加えて支給される |

| 遺族特別一時金 | 遺族補償一時金を受ける遺族に対し、一時金として支給される |

これらの給付金は、福祉的な性格を持つため、企業に対する損害賠償請求とは別に受け取ることができます。

たとえば、企業に慰謝料や逸失利益の損害賠償を請求する場合でも、特別支給金が差し引かれることはありません。

労災の特別支給金の金額はいくら?

支給される金額は、被災した労働者の状況や障害の程度などによって異なります。

詳しくは、以下の各表をご覧ください。

休業補償給付を受給する場合

休業補償給付を受給する場合の、特別支給金は以下のとおりです。

| 休業補償給付 | 休業特別支給金 |

|---|---|

| 給付基礎日額の60 % | 給付基礎日額の20 % |

休業補償給付については、以下の記事で詳しく解説をしていますので、ぜひこちらもあわせてお読みください。

障害補償年金を受給する場合

障害補償年金を受給する場合の、特別支給金は以下のとおりです。

| 障害等級 | 障害補償年金 | 障害特別支給金 | 障害特別年金 |

|---|---|---|---|

| 1級 | 給付基礎日額 × 313 | 342万円 | 算定基礎日額 × 313 |

| 2級 | 給付基礎日額 × 277 | 320万円 | 算定基礎日額 × 277 |

| 3級 | 給付基礎日額 × 245 | 300万円 | 算定基礎日額 × 245 |

| 4級 | 給付基礎日額 × 213 | 264万円 | 算定基礎日額 × 213 |

| 5級 | 給付基礎日額 × 184 | 225万円 | 算定基礎日額 × 184 |

| 6級 | 給付基礎日額 × 156 | 192万円 | 算定基礎日額 × 156 |

| 7級 | 給付基礎日額 × 131 | 159万円 | 算定基礎日額 × 131 |

障害補償年金については、以下の記事で詳しく解説をしていますので、ぜひこちらもあわせてお読みください。

障害特別一時金を受給する場合

障害特別一時金を受給する場合の、特別支給金は以下のとおりです。

| 障害等級 | 障害補償年金 | 障害特別支給金 | 障害特別年金 |

|---|---|---|---|

| 8級 | 給付基礎日額 × 503 | 65万円 | 算定基礎日額 × 503 |

| 9級 | 給付基礎日額 × 391 | 50万円 | 算定基礎日額 × 391 |

| 10級 | 給付基礎日額 × 302 | 39万円 | 算定基礎日額 × 302 |

| 11級 | 給付基礎日額 × 223 | 29万円 | 算定基礎日額 × 223 |

| 12級 | 給付基礎日額 × 156 | 20万円 | 算定基礎日額 × 156 |

| 13級 | 給付基礎日額 × 101 | 14万円 | 算定基礎日額 × 101 |

| 14級 | 給付基礎日額 × 56 | 8万円 | 算定基礎日額 × 56 |

障害特別一時金については、以下の記事で詳しく解説をしていますので、ぜひこちらもあわせてお読みください。

傷病補償年金を受給する場合

傷病補償年金を受給する場合の、特別支給金は以下のとおりです。

| 傷病等級 | 傷病補償年金 | 傷病特別支給金 | 傷病特別年金 |

|---|---|---|---|

| 1級 | 給付基礎日額 × 313 | 114万円 | 算定基礎日額 × 313 |

| 2級 | 給付基礎日額 × 277 | 107万円 | 算定基礎日額 × 277 |

| 3級 | 給付基礎日額 × 245 | 100万円 | 算定基礎日額 × 245 |

遺族特別年金を受給する場合

遺族特別年金を受給する場合の、特別支給金は以下のとおりです。

| 遺族補償年金 | 遺族特別支給金 | 遺族特別年金 | 遺族特別年金 |

|---|---|---|---|

| 1人 | 給付基礎日額 × 153 | 300万円 | 算定基礎日額 × 153 |

| 2人 | 給付基礎日額 × 201 | 算定基礎日額 × 201 | |

| 3人 | 給付基礎日額 × 223 | 算定基礎日額 × 223 | |

| 4人以上 | 給付基礎日額 × 245 | 算定基礎日額 × 245 |

遺族特別一時金を受給する場合

遺族特別一時金を受給する場合の、特別支給金は以下のとおりです。

| 遺族補償一時金 | 遺族特別支給金 | 遺族特別一時金 |

|---|---|---|

| 給付基礎日額 × 1,000 | 300万円 | 算定基礎日額 × 1,000 |

労災の特別支給金の支給要件

特別支給金の支給要件は、労災保険の基本給付の支給要件と同じです。

たとえば、休業補償給付の支給要件を満たしているのであれば、休業特別支給金も合わせて支給されることとなります。

労災の特別支給金の手続き

労災の特別支給金を受け取るためには、申請の手続きをすることが必要です。

ただし、特別支給金の申請は、労災保険の基本給付の申請と一体化されているため、1度に両方の申請手続きを行うことができます。

たとえば、休業補償給付支給請求書と休業特別支給金支給申請書は、一体化された用紙になっています。

そのため、休業補償給付の申請をすると同時に、休業特別支給金の申請も自動的に行われる仕組みとなっています。

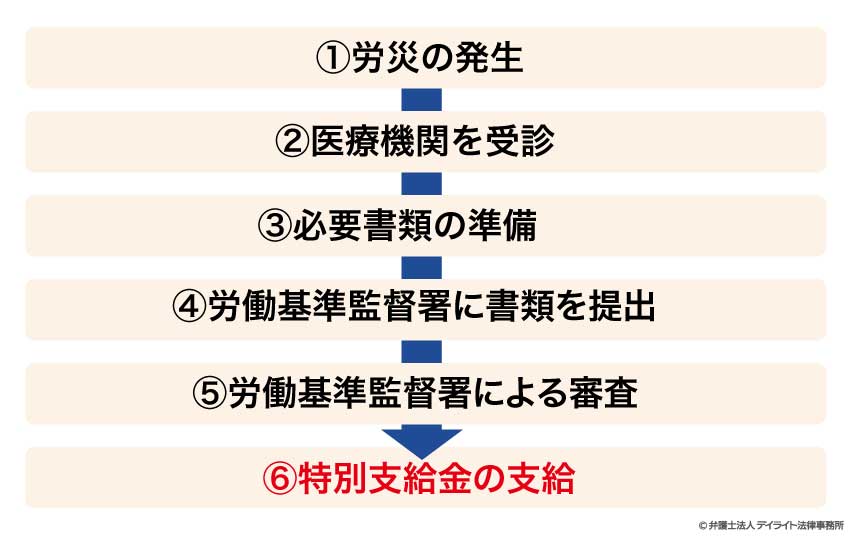

労災の特別支給金の請求の流れ

労災の特別支給金の請求の流れは、おおよそ以下のとおりです。

それぞれについて、詳しく解説していきます。

①労災の発生

労災とは、業務中や通勤中に発生した怪我や病気のことです。

労災が起きてしまった場合、まずは落ち着いて状況を確認しましょう。

可能な範囲で事故の状況をしっかり記録しておくと、後に労災保険の手続きをする際に役立ちます。

余裕がある場合には、現場の写真を残しておくことをおすすめします。

②医療機関を受診

労災が発生したら、怪我や病気の治療のため、できるだけ早く医療機関を受診しましょう。

労災指定医療機関であれば、治療費を窓口で支払う必要がありませんので、金銭的な負担を気にせずに受診することができます。

また、労災保険の申請の際に、医師が作成する診断書を提出する必要があるケースもあります。

障害補償給付の支給額は障害等級によって変わってくるなど、診断書の内容が重要になることもありますので、「この症状は労災とは関係ないかも?」などと自己判断せずに、症状については全て医師に伝えておくと安心です。

③必要書類の準備

労災の特別支給金を申請するためには、さまざまな書類が必要になります。

なお、詳しい書類の内容については、どの特別支給金を請求するかで異なりますので、のちほど詳しく解説をします。

ここでは、スムーズに申請を進めるために大切なポイントをお伝えします。

まず、申請の際に書類が不足していたりすると、審査に時間がかかったり、最悪の場合申請が認められないこともあります。

そのため、必要な書類を事前にしっかりと確認し、不備なく準備することが重要です。

また、書類に記入する内容も正確である必要があります。

労災の発生状況や怪我の程度、休業期間などの情報が、診断書等と整合性が取れているかを必ずチェックしましょう。

記入漏れや誤りがあった場合、労働基準監督署から追加の確認や書類の再提出を求められる可能性があるため、提出前にしっかりと見直すことが大切です。

④労働基準監督署に書類を提出

必要書類の準備ができたら、所轄の労働基準監督署へ提出します。

書類の提出方法には、「窓口での直接提出」と「郵送提出」の2種類があります。

郵送で提出する場合には、書類が届いたかどうかを確認できるよう、簡易書留やレターパックなどの追跡可能な方法で送ることをおすすめします。

⑤労働基準監督署による審査

提出された請求書や必要書類をもとに、労働基準監督署による調査と審査が行われます。

審査では、特に以下の3点について重点的に調査が行われます。

- 申請書類に不備等がないか

- 労災として認められるか

- 支給要件を満たしているか

審査の際に不備が見つかると、追加の書類提出や内容の訂正を求められることがあります。

その際は、速やかに対応することで、支給までの期間を短縮できます。

⑥特別支給金の支給

審査が完了し、支給が決定されると、申請者へ「支給決定通知書」が送付されます。

この通知には、支給が認められたこと、具体的な支給額、振込予定日、支給方法などの詳細が記載されています。

支給決定通知の発送とほぼ同時に、特別支給金は申請者が指定した銀行口座に振り込まれます。

労災の特別支給金のための必要書類

労災の特別支給金を受け取るためには、対象となる給付の種類に応じた書類を準備し、労働基準監督署に提出する必要があります。

ここからは、各特別支給金の申請に必要な書類を詳しく説明します。

休業特別支給金

休業特別支給金を請求するために必要となる書類は、以下のとおりです。

| 休業(補償)給付支給請求書 | 業務災害の場合:様式8号 |

| 通勤災害の場合:様式16号の6 | |

| 賃金台帳 | |

| 出勤簿の写し | |

障害特別支給金、障害特別年金、障害特別一時金

障害特別支給金、障害特別年金、障害特別一時金を請求するために必要となる書類は、以下のとおりです。

| 障害(補償)給付支給請求書 | 業務災害の場合:様式10号 |

| 通勤災害の場合:様式16号の7 | |

| 労働者災害補償保険診断書(障害(補償)給付請求用) | |

| 賃金台帳 | |

| 出勤簿の写し | |

傷病特別支給金、傷病特別年金

傷病特別支給金、傷病特別年金を請求するために必要となる書類は、以下のとおりです。

傷病の状態等に関する届(様式16号の2)

傷病補償年金の支給・不支給の決定は、労働基準監督署長の職権によって行われるため、支給請求書はありません。

療養開始後1年6ヶ月を経過しても傷病が治っていないときは1ヶ月以内に「傷病の状態等に関する届」を提出することとなります。

遺族特別支給金、遺族特別年金、遺族特別一時金

遺族特別支給金、遺族特別年金、遺族特別一時金を請求するために必要となる書類は、以下のとおりです。

| 遺族(補償)年金支給請求書 | 業務災害の場合:様式12号 |

| 通勤災害の場合:様式16号の8 | |

| 死亡診断書 | |

| 戸籍謄本 | |

| 生計維持関係を証明する書類 | |

支給請求書の入手方法

これまでご説明してきた請求書については、労働基準監督署の窓口で受け取るか、厚生労働省のホームページからダウンロードする方法で入手することができます。

厚生労働省のホームページは、以下のURLからアクセスすることができますので、ぜひご活用ください。

引用:主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)|厚生労働省

労災の特別支給金の申請書の書き方

労災の特別支給金は、どの支給金を請求するかによって申請書が異なります。

ここでは、全ての申請書に共通して注意したいポイントについて、解説をしていきます。

情報は正確に記入する

申請書には、労働者本人の情報や労災発生時の状況など、基本的な情報を記入する項目があります。

これらの情報が正しく記載されていないと、審査が遅れる原因となりますので、注意して記入しましょう。

特に、労災が発生した日時や場所、事故の状況については、間違った記載や曖昧な記載にならないようにすることが大切です。

たとえば、「作業中に転倒して負傷」などと簡単に記載するのではなく、「倉庫内で荷物を運搬中、足元の油に滑って転倒し、右足首を捻挫」など、詳細かつ具体的に記述することがポイントです。

事業主の証明欄の記入漏れに注意

労災の特別支給金の申請には、基本的には事業主の証明が必要です。

会社が協力的でない場合でも申請を行うことはできますが、事業主の証明欄に記入してもらった方が、スムーズに手続きを進めることができます。

会社が協力してくれない場合には、会社と交渉するにしても、事業主の証明なしに申請するにしても、1度弁護士に相談することをおすすめします。

記載内容と診断書の内容を一致させる

申請書に記入する情報は、医師の診断書と矛盾しないようにしましょう。

たとえば、診断書に「右腕骨折」と記載されているのに、申請書に「左腕骨折」と記載してしまうと、再提出が必要になります。

以下の記事では、申請書の様式ごとに書き方を詳しく解説していますので、ぜひこちらもあわせてご覧ください。

労災の特別支給金はいつもらえる?

労災の特別支給金は、申請してから1〜4ヶ月程度で支給されます。

具体的には、以下の表をご覧ください。

| 休業特別支給金 | 約1〜2ヶ月 |

| 障害特別支給金、障害特別年金、障害特別一時金 | 約2〜3ヶ月 |

| 遺族特別支給金、遺族特別年金、遺族特別一時金 | 約3〜4ヶ月 |

なお、傷病特別支給金、傷病特別年金については、労働基準監督署長の職権で決定されることから、個人差が大きく、目安を示すことが難しいため、ここでは記載を差し控えております。

労災の特別支給金のポイント

労災の特別支給金のポイントについて、解説していきます。

特別支給金の時効に注意する

労災の特別支給金には、請求できる期限(時効)があるため、申請を忘れたり、遅れたりしないよう注意が必要です。

特別支給金の請求期限は、労災の基本給付(休業補償給付や障害補償給付など)と同じです。

具体的な時効は、以下のとおりです。

| 休業特別支給金 | 2年 |

| 障害特別支給金、障害特別年金、障害特別一時金 | 5年 |

| 遺族特別支給金、遺族特別年金、遺族特別一時金 | 5年 |

| 傷病特別支給金、傷病特別年金 | 時効なし |

労災に強い弁護士に相談する

労災の特別支給金を請求する際に、弁護士に相談することでスムーズに手続きを進めることができる場合があります。

特に、以下のようなケースでは、自分1人で解決することが難しいため、弁護士に相談することをおすすめします。

- 会社が労災事故の責任を認めない場合

- 後遺障害が残った場合

- 会社との交渉が難航している場合

- 労災申請の手続きが分からない場合

労災を弁護士に相談するメリットについては、以下の記事で詳しく解説をしていますので、ぜひこちらもあわせてご覧ください。

労災の特別支給金についてのQ&A

労災の特別支給金について、よくあるご質問にお答えします。

特別支給金だけでも請求できる?

特別支給金だけの請求はできないため、基本給付と合わせての請求になります。

特別支給金だけの請求はできないため、基本給付と合わせての請求になります。ただし、すでに休業損害については労災保険以外から支払われている場合などでは、労働基準監督署の調査の結果、休業(補償)給付については支給されず、休業特別支給金だけ支給されるということはあり得ます。

交通事故の場合も特別支給金を受け取れる?

業務中や通勤中の交通事故であれば、特別支給金を受け取ることができます。

業務中や通勤中の交通事故であれば、特別支給金を受け取ることができます。加害者から損害賠償を受ける場合であっても、特別支給金は福祉目的で支給されているお金のため、減らされたりすることなく、全額受け取ることができます。

特別支給はいつまで支給される?

特別支給金には、1回だけ支給されるものと、継続的に支給されるものの2種類があります。

特別支給金には、1回だけ支給されるものと、継続的に支給されるものの2種類があります。詳しくは、以下の表をご覧ください。

| 1回だけ支給 | 障害特別支給金 障害特別一時金 傷病特別支給金 遺族特別支給金 遺族特別一時金 |

| 継続的に支給金 | 休業特別支給金 障害特別年金 傷病特別年金 遺族特別年金 |

継続的に支給されるものについては、もととなる基本給付(休業補償給付など)が支給され続ける限り、合わせて支給され続けます。

まとめ

労災の特別支給金は、労災保険の基本給付にプラスして支給されるお金です。

特別支給金をスムーズに受け取るためには、申請の流れや必要書類を事前に把握し、早めに準備を進めることが大切です。

特に、労災認定が難しいケースでは、弁護士などの専門家に相談の上、手続きを進めることをおすすめします。

弁護士法人デイライト法律事務所では、労災問題を多く取り扱う人身障害部の弁護士が相談から受任後の事件処理を行っています。

オンライン相談(LINE、ZOOM、Meetなど)により、全国対応も可能ですので、お困りの方はぜひお気軽にご相談下さい。