労災保険を使用して、複数の病院を受診することは可能です。

ただし、受診する病院が労災指定病院かどうかによって、必要な手続きや費用の負担が変わってきますので、注意が必要です。

労災指定病院であれば、原則として自己負担なしで治療を受けられますが、指定外の病院に行く場合は、一時的に治療費を立て替えた後で請求手続きをする必要があります。

そのため、転院や複数の病院への通院を考えている方は、事前にルールをしっかり理解し、スムーズに手続きを進めることが大切です。

また、病院同士が自動的に診療情報を共有する仕組みはないため、紹介状や診療情報提供書を用意しておくと、治療の引き継ぎがスムーズになります。

これらを準備せずに転院や複数の病院への通院を行うと、労災保険がうまく適用されずに自己負担が発生したり、同じ検査を繰り返して無駄な医療費がかかることもあります。

本記事では、労災保険を使って複数の病院を受診する際に必要な手続きや、知っておくべきポイントを弁護士がわかりやすく解説します。

転院や複数の病院への通院を検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。

労災で複数の病院を受診できる?

労災保険を利用して、複数の病院を受診することは可能ですが、基本的には1つの病院で治療を継続することが原則とされています。

しかし、必要な手続きをとることで、複数の病院の受診や転院は認められています。

複数の病院を受診するときは、労災指定病院かどうかで準備すべき書類等が変わります。

書類に不備があると手続きに時間がかかったり、給付が認められない可能性もあるため、十分注意して手続きを進めることが大切です。

複数の病院を受診するための手続きと必要書類

労災保険を使って複数の病院を受診する場合は、「労災指定病院かどうか」を最初に確認することが大切です。

労災指定病院かどうかによって、必要な手続きと書類が異なりますので、注意しましょう。

以下では、代表的な3つのパターンをご紹介します。

なお、以下に示す書類の様式は、厚生労働省のホームページからダウンロードすることができます。

以下にURLを記載しておきますので、必要な方はご活用ください。

引用:主要様式ダウンロードコーナー (労災保険給付関係主要様式)|厚生労働省

ともに指定病院の場合

最初に受診した病院(以下、「A病院」といいます。)と、あとから受診した病院(以下、「B病院」といいます)がともに労災指定病院の場合の手続き等について、ご説明します。

まず、A病院を受診する際に、「療養の給付請求書」を病院の受付に提出しましょう。

次に、B病院を受診する際には、「療養の給付を受ける指定病院等(変更)届」を病院の受付に提出します。

提出する必要がある書類の様式と提出先は、以下のとおりです。

| 業務災害の場合 | 通勤災害の場合 | |

|---|---|---|

| A病院 | 第5号 | 第16号の3 |

| B病院 | 第6号 | 第16号の4 |

同時に複数の病院に通院するのに「変更届」?

「療養の給付を受ける指定病院等(変更)届」を提出すると、変更前の病院にはもう通えないと勘違いする方が多くいらっしゃいます。

実際に、この書類の様式を見ると、「変更前の病院の情報」「変更後の病院の情報」「変更の理由」を記載する欄があり、一見すると通院する病院を切り替える手続きのために用いられる書類のように思えます。

そのため、「この届を提出すると、今まで通っていた病院での治療が終了し、新しい病院でしか治療を受けられないのでは?」と誤解してしまう方が少なくありません。

しかし、実際には「変更届」を提出しても、変更前の病院に通い続けることは可能です。

この届出は、新しい病院でも労災保険を適用できるようにする手続きであり、通院先の追加を申請するものと考えるとわかりやすいでしょう。

例えば、骨折の治療のために整形外科で診療を受けながら、リハビリ専門の病院にも通う場合など、複数の病院を併用するケースでも、この「変更届」を提出することで両方の病院で労災保険を適用することができます。

したがって、現在の病院での治療を継続しながら、必要に応じて新しい病院での治療を受けることができます。

安心して「療養の給付を受ける指定病院等(変更)届」を提出し、適切な医療を受けるようにしましょう。

指定病院と指定外病院の場合

最初に受診した病院(以下、「C病院」といいます。)が労災指定病院で、あとから受診した病院(以下、「D病院」といいます)が労災指定外病院の場合の手続き等について、ご説明します。

まず、C病院の受診時に、受付で「療養の給付請求書」を提出します。

次に、D病院を受診した際には、1度ご自身で治療費を全額支払い、後日労働基準監督署に「療養の費用請求書」を提出して、治療費の返還を受ける手続きが必要となります。

提出する必要がある書類の様式と提出先は、以下のとおりです。

| 業務災害の場合 | 通勤災害の場合 | |

|---|---|---|

| C病院 | 第5号 | 第16号の3 |

| 労働基準監督署

(D病院に支払った費用請求) |

第7号 | 第16号の5 |

なお、先にD病院を受診し、後からC病院を受診した場合にも、提出するべき書類と提出先は上記と同じものとなります。

ともに指定外病院の場合

最初に受診した病院と、あとから受診した病院がともに労災指定外病院の場合の手続き等について、ご説明します。

受診した病院がともに労災指定外病院の場合には、病院に提出するべき書類はありません。

病院を受診した際の治療費について、ご自身で全額支払った上で、労働基準監督署に対して費用の返金を求めることとなります。

提出する必要がある書類の様式と提出先は、以下のとおりです。

| 業務災害の場合 | 通勤災害の場合 | |

|---|---|---|

| 労働基準監督署 | 第7号 | 第16号の5 |

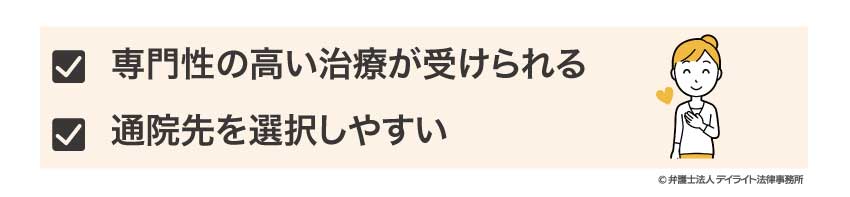

複数の病院を受診するメリット

労災保険を利用して複数の病院を受診することで、より適切な治療を受けたり、通院負担を軽減したりすることが可能になります。

ここからは、複数病院を受診するメリットについて、専門性の高い治療の受診、通院先の選択肢の広がりという2つの観点から、詳しく解説していきます。

専門性の高い治療が受けられる

複数の病院を受診することの最大のメリットは、各病院の専門性を活かした治療を受けられる点です。

労災による傷病は、複合的な症状を伴うことが少なくありません。

例えば、腰椎椎間板ヘルニアを発症した場合では、整形外科での基本的な診断・治療と並行して、神経内科での精密検査や、リハビリテーション専門クリニックでの集中的な機能回復訓練を受けることが可能となります。

各分野の専門医による治療を組み合わせることで、より包括的かつ効果的な医療を受けることができます。

また、大学病院などの高度医療機関と地域のクリニックを併用することで、高度な検査・治療と日常的なケアを適切に組み合わせることも可能になります。

通院先を選択しやすい

複数の病院を受診することで、自宅や職場の近くなど、通院しやすい病院を選べるのも大きなメリットです。

例えば、精密検査や手術は専門性の高い大学病院で受け、その後のリハビリや経過観察は自宅や職場の近くのクリニックで行うといった計画を立てることで、無理なく通院を継続できます。

特に、地方に住んでいる場合などでは、専門的な治療は都市部の医療機関で受け、日常的なケアは地元の病院で受診するといった使い分けが可能になります。

労災保険では通院費用も給付対象となっているため、遠方の専門病院での治療も経済的な負担を抑えながら受けられるという点も安心です。

また、勤務形態によって平日の通院が難しい場合、休日診療を行っている病院を活用しながら治療を進めることもできます。

このように、通院先を柔軟に選択できることで、仕事と治療の両立がしやすくなり、治療を長期的に継続するうえでも大きなメリットとなります。

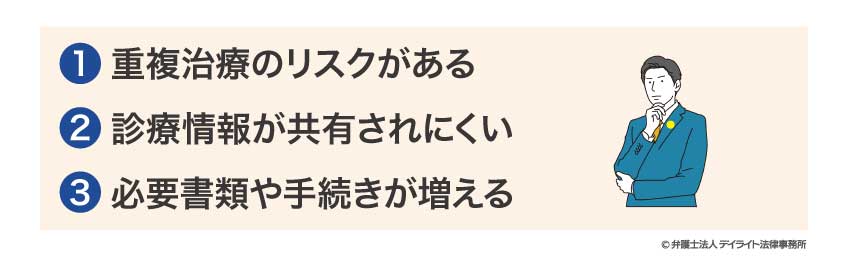

複数の病院にかかった場合の注意点

労災保険を利用して複数の病院を受診することは可能ですが、手続きを適切に行わなければ、思わぬトラブルや負担増につながることがあります。

ここからは、複数の病院を受診する際に注意すべきポイントについて、解説をしていきます。

①重複治療のリスクがある

複数の医療機関を受診すると、同じ検査や治療が重複する可能性があります。

例えば、A病院で血液検査を受けた後に、B病院でも同じ血液検査を行うと、不要な医療費が発生するだけでなく、身体への負担も増えてしまいます。

また、異なる病院で同じ治療を受けることで、保険給付を重複して請求してしまう可能性もあり、場合によっては返金や追加書類の提出を求められるなど、トラブルに発展することも考えられます。

このような事態を防ぐためには、受診時に「すでに別の病院で受けた検査や治療内容」を医師に伝えることが重要です。

可能であれば、紹介状や診療情報提供書を提出すると安心です。

診療情報を適切に共有し、最適な医療を受けられるようにしましょう。

②診療情報が共有されにくい

病院同士は、基本的に患者の診療情報を自動で共有する仕組みがないため、異なる病院で治療を受けると、診療内容や検査結果が正確に伝わらないことがあります。

例えば、A病院で処方された薬の情報がB病院に伝わらないと、薬の飲み合わせによる副作用のリスクが高まる可能性があります。

このような情報の行き違い等を防ぐために、医師に紹介状や診療情報提供書を書いてもらい、もう一方の病院に提出することをおすすめします。

また、患者自身が過去の検査結果や治療履歴を把握し、受診の際に必要な情報を医師に伝えることで、診療の重複や誤解を防ぐことが期待できます。

③必要書類や手続きが増える

先ほど詳しくご説明しましたが、複数の病院を受診する際には、労災保険の適用を受けるための手続きが増える点に注意が必要です。

また、受診する病院が労災指定病院かどうかによって、提出するべき書類も変わってきますので、この点についても事前に確認しておきましょう。

書類自体や書類の提出先を間違ってしまうと、保険給付が遅れる可能性もありますので、自分で判断することが難しい場合には、労働基準監督署や弁護士に相談することをおすすめします。

複数の病院を受診する場合のQ&A

労災で複数の病院を受診する場合に、よくあるご質問にお答えします。

労災で病院を変えてもいいですか?

労災保険を利用して病院を変更することは可能ですが、転院には適切な手続きが必要です。

労災保険を利用して病院を変更することは可能ですが、転院には適切な手続きが必要です。最初に受診した病院が労災指定病院であり、転院先も労災指定病院である場合には、転院先の医療機関で「療養の給付を受ける指定病院等(変更)届(様式第6号)」を提出することで、引き続き労災保険の適用を受けることができます。

一方、転院先が労災指定病院でない場合は、患者が一時的に治療費を全額負担し、後日「療養の費用請求書(様式第7号)」を所轄の労働基準監督署に提出して、払い戻しを受ける必要があります。

また、転院の際には、現在の主治医に転院の意向と理由を伝え、可能であれば紹介状を作成してもらいましょう。

紹介状があれば、これまでの治療経過や検査結果が新しい病院に正確に伝わるため、継続的な治療が行いやすくなります。

まとめ

これまでご説明してきたとおり、労災保険を利用して複数の病院を受診することは可能です。

しかし、適切な手続きを踏まなければ、思わぬ自己負担が発生したり、治療の継続がスムーズに進まなかったりすることがあります。

特に、受診する病院が労災指定病院か指定外病院かによって、手続きや費用負担が大きく異なるため、事前の確認が重要です。

労災指定病院であれば、1度書類を提出したあとは病院側が手続きを行うため、患者の自己負担は基本的に発生しません。

しかし、指定外病院を受診する場合は、患者自身で一時的に治療費を立て替えた後、労働基準監督署へ請求する必要があります。

スムーズに手続きを進めるためには、転院等の前に病院の指定状況を確認し、必要書類を準備しておくことが大切です。

また、診療情報の共有が適切に行われるよう、紹介状や診療情報提供書を準備することも重要です。

複数の病院を受診する場合は、手続きの流れを事前に理解し、必要な書類を準備することで、労災保険を活用しながら適切な治療を受けることが可能になります。

もし不安なことがある場合には、安心して治療を続けるためにも、1度弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人デイライト法律事務所では、労災問題を多く取り扱う人身障害部の弁護士が相談から受任後の事件処理を行っています。

オンライン相談(LINE、ZOOM、Meetなど)により、全国対応も可能ですので、お困りの方はぜひお気軽にご相談下さい。