労災の損害賠償は、数万円程度から、高額になると1億円を超えることもあります。

仕事が原因でケガや病気になった、通勤中にケガをしたという場合には、労災となり、国に労災保険の給付金を請求することができます。

しかし、労災保険だけでは、労災により発生した損害の全てについて補償を受けることはできません。

労災保険によってカバーされない損害については、会社に労災について法的責任がある場合には、会社に対して損害賠償を請求することができます。

この損害賠償の請求をスムーズに進めるためには、労災による損害賠償額の算定方法について知り、適切な額の損害賠償を請求することが大切です。

請求を受ける会社側にとっても、交渉を適切に進めるためにも、適切な損害賠償額の算定方法を知っておくことは重要です。

今回の記事では、労災の損害賠償額の相場と算定方法を中心に、労災の損害賠償責任の法的根拠、労災の損害賠償が減額される場合、労災の損害賠償請求ができる期間、労災の損害賠償を請求する方法などについて解説していきます。

目次

労災の損害賠償とは?

労災とは?

労災とは、従業員の仕事が原因となって発生した、又は通勤中に発生したケガ、病気、障害、死亡のことをいいます。

たとえば、次のようなケースは労災となります。

- 工場で働いていた従業員が、機械に腕を挟まれてケガをした

- 仕事のために車を運転していたところ、交通事故にあって後遺障害が残った

- 通勤途上で車にひかれて死亡した

- 仕事でアスベストを吸い込む機会があり、それによって肺がんを発症した

上のようなケースのほかにも、過重労働により脳梗塞、心筋梗塞などの脳・心臓疾患を発症し、最悪の場合亡くなってしまうケース(過労死)、同じく過重労働による精神疾患及びこれによる自殺(過労自殺)なども、労災と認定される場合があります。

ケガ、病気などが労災と認められると、従業員には、国から労災保険が支給されます。

労災保険からは、

- 治療費(療養補償給付)

- 休業中の給料の一部の補償(休業補償給付)

- 障害が残った場合の補償(障害補償給付)

- 遺族に対する補償(遺族補償給付、葬祭給付)

などが支給されます。

しかし、この労災保険からの給付は、労災による損害の全額を補うものではありません。

たとえば、労災からの休業補償は、休業開始後3日目までの分は対象外となっていますし、その後についても給付基礎日額の6割(特別支給金を入れると約8割)までしか支給されません。

また、慰謝料も労災保険による補償の対象外となっています。

このように労災保険でカバーされない部分については、従業員から会社に対して損害賠償(労災の損害賠償)を請求できる可能性があります。

労災の賠償金の種類

労災の損害賠償で、会社が支払う必要がある賠償金には、以下のようなものがあります。

- 休業損害

- 慰謝料

- 逸失利益

- 入院雑費、通院交通費、付添費用などの積極損害

これらの算定方法については、労災の損害賠償の相場と算定方法で詳しくご説明します。

労災の損害賠償金を計算機でシミュレーション

労災の損害賠償の金額を計算しようとすると、次のようなことについて調べなければなりません。

- 各種慰謝料の相場

- 逸失利益・休業損害を算定する際に必要となる基礎収入の算定方法

- 逸失利益を計算する際に必要となるライプニッツ係数・労働能力喪失率・生活費控除率など

- 労働能力喪失期間の考え方

- 過失相殺による減額の計算方法

これらのポイントすべてについて調べて、自分のケースに当てはめ、適切な賠償金額を算出することは、労災の損害賠償について経験がない方にとっては手間のかかるものとなります。

そうした労力を省いていただけるよう、当事務所では、労災の損害賠償金の相場を手軽に確認できるシミュレーターをご提供しております。

このシミュレーターをご利用いただけば、ご年収、ご年齢、入通院日数、後遺障害等級、過失割合などについて入力するだけで、慰謝料、休業損害、逸失利益の相場を手軽にご覧いただくことができます。

ご利用に当たって個人情報をご入力いただく必要もなく、結果もその場ですぐにご覧いただけます。

興味がおありの方は、ぜひ一度お試しください。

労災の損害賠償の相場と算定方法

労災の損害賠償は、慰謝料、休業損害などの費目ごとに金額を算定し、それらを合算して総額を算出します。

各費目の算定方法について見ていきましょう。

労災の慰謝料について

労災の慰謝料は、労災によってケガをした又は死亡した場合に、これによる精神的・肉体的を償うものとして支払われます。

慰謝料には、以下の三種類があります。

- ケガにより入通院した場合の入通院慰謝料

- 後遺障害が残った場合の後遺障害慰謝料

- 被害者が死亡した場合の死亡慰謝料

それぞれの慰謝料額の算定方法について解説していきます。

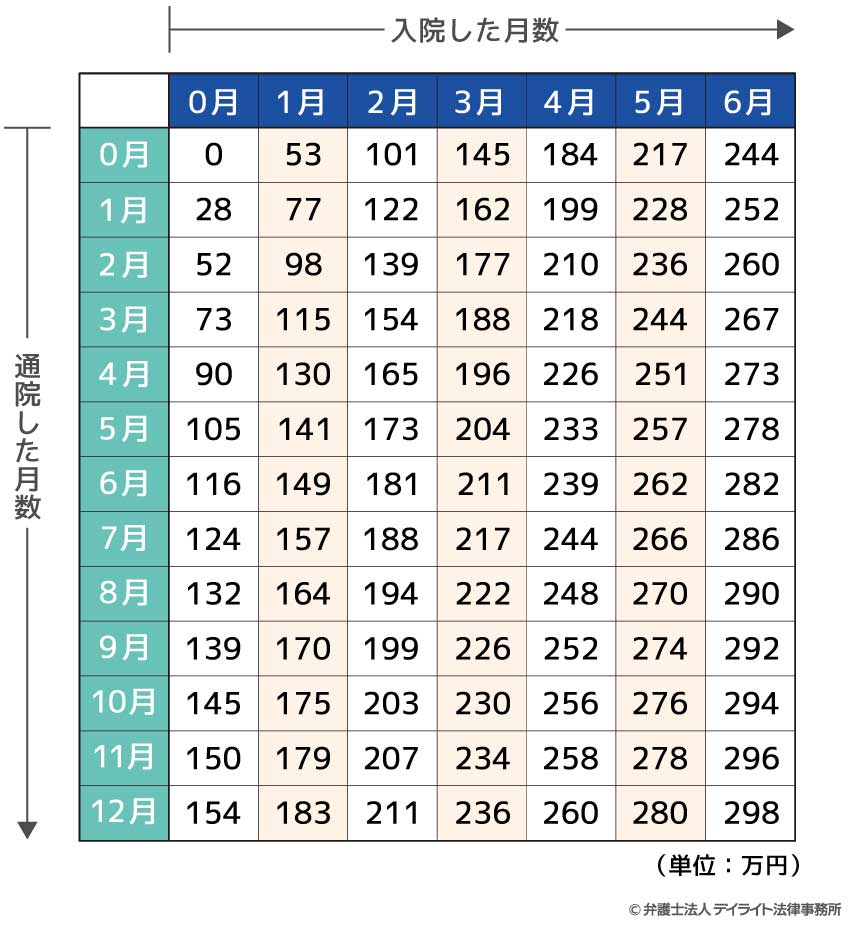

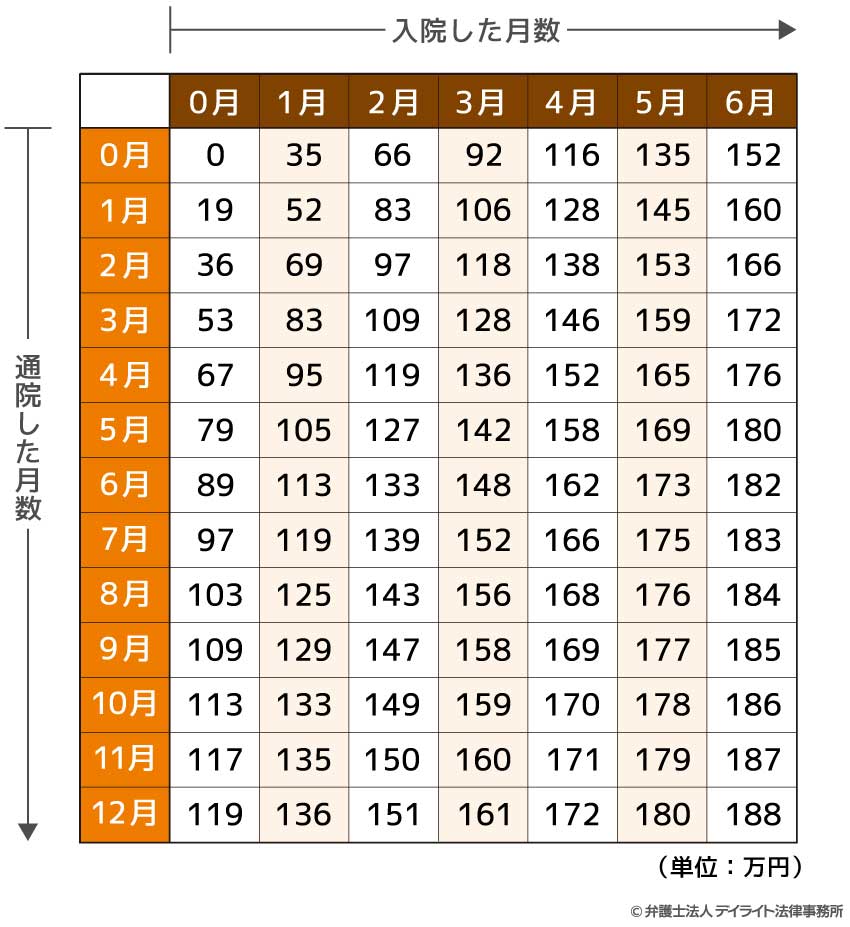

①入通院慰謝料

入通院慰謝料は、ケガの程度と実際に入通院した期間に応じて算定されます。

実務上、算定の際には、交通事故の場合にも用いられている入通院慰謝料の算定表を使用します。

算定表は、以下のようになっています(なお、軽傷の場合とは、他覚所見のないむち打ちや軽い打撲・挫傷の場合をいいます。)。

上の表によると、軽傷の場合、通院慰謝料は以下のようになります。

| 通院期間 | 慰謝料額 |

|---|---|

| 1ヶ月 | 19万円 |

| 2ヶ月 | 36万円 |

| 3ヶ月 | 53万円 |

| 4ヶ月 | 67万円 |

| 5ヶ月 | 79万円 |

| 6ヶ月 | 89万円 |

*入院もしている場合には、別途入院慰謝料も加算します。

上記以外の場合(骨折など)は、重傷として、以下の通院慰謝料が発生します。

| 通院期間 | 慰謝料額 |

|---|---|

| 1ヶ月 | 28万円 |

| 2ヶ月 | 52万円 |

| 3ヶ月 | 73万円 |

| 4ヶ月 | 90万円 |

| 5ヶ月 | 105万円 |

| 6ヶ月 | 116万円 |

*入院もしている場合には、別途入院慰謝料も加算します。

ただし、通院期間に比べて実際に通院した日数が少ない場合(例:通院期間50日の間に5回しか通院していないなど)、実際に通院した日数(実通院日数)の3.5倍を通院期間とする場合があります。

入通院慰謝料については、以下のページもご参照ください。

②後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、後遺障害等級に応じて、以下の表のように相場が決まっています。

| 通院期間 | 慰謝料額 |

|---|---|

| 1ヶ月 | 28万円 |

| 2ヶ月 | 52万円 |

| 3ヶ月 | 73万円 |

| 4ヶ月 | 90万円 |

| 5ヶ月 | 105万円 |

| 6ヶ月 | 116万円 |

労災の損害賠償のほかにも、労災で後遺障害が残った場合には労災保険の給付金(障害補償給付)を受け取ることができます。

労災で後遺障害が残った場合にもらえる金額については、以下のページをご覧ください。

③死亡慰謝料

労災によって従業員が亡くなった場合には、損害賠償として死亡慰謝料が発生します。

死亡慰謝料の相場は、被害者の家庭内での立場によって、以下のようになっています。

| 家族内での立場 | 慰謝料額 |

|---|---|

| 一家の支柱(家族の生計を支えていた人) | 2800万円 |

| 母親、配偶者 | 2500万円 |

| その他(独身の男女、子ども、幼児等) | 2000万円 ~ 2500万円 |

労災の死亡事故が起こった場合に必要な手続き、賠償金額の計算方法については、以下のページもご参照ください。

休業損害

休業損害は、労災でのケガの治療・療養のために仕事を休まなければならなくなったために生じた減収のことをいいます。

休業損害は、以下の計算式で計算します。

上の式の「基礎収入日額」は、事故前直近3か月の給与の総額を稼働日数(実際に働いた日数)で割った額(休みが連続している場合には90日で割った額)になります。

基礎収入日額を計算する際には、次のことに気を付けましょう。

- 事故前3か月の給与には、基本給に加えて残業代や手当も含める。

- 手取り額ではなく、額面額で計算する。

また、休業日数には、実際に休業した日数に加え、有給休暇を取得した日数も含まれます(なお、労災保険の休業補償は、有給休暇を使用した日については支払われません。)。

労災保険の休業補償給付との関係

労災の場合、休業損害については、労災保険から休業補償給付も支給されます。

労災から休業補償給付が支払われた場合は、後でご説明する損益相殺が行われ、休業補償給付の支払いを受けた分、損害賠償で請求できる休業損害は減ることになります。

ただ、休業補償給付は、給付基礎日額(労働災害発生の直近3か月の給料の総額をその3か月の暦日数で除して算出した金額)の60%までしか支払われません。

そのため、残りの休業損害については、損害賠償として会社に請求することになります。

ちなみに、休業補償を受ける場合、労災保険から休業特別支給金(給付基礎日額の20%)も支給されますが、こちらについては、損害賠償の休業損害から控除されることはありません。

休業補償については、以下のページもご覧ください。

逸失利益

後遺症の逸失利益

労災によって、治療を続けてもこれ以上改善しない症状(後遺症)が残ってしまうことがあります。

このような場合には、後遺障害等級認定を受けることができれば、後遺障害(後遺症)の逸失利益を損害賠償として請求することができます。

後遺障害の逸失利益は、労災事故で後遺障害が残ることがなければ得られたはずの収入を損害賠償の対象とするものです。

後遺障害の逸失利益の計算式は、次のようになります。

上の式の基礎収入は、原則として、労災事故の前年の収入となります。

労働能力喪失率は、後遺障害により喪失した労働能力の割合を表したものです。

労働能力喪失率は、後遺障害等級ごとに以下の表のとおりとされています。

| 後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |

|---|---|

| 1級 | 100% |

| 2級 | 100% |

| 3級 | 100% |

| 4級 | 92% |

| 5級 | 79% |

| 6級 | 67% |

| 7級 | 56% |

| 8級 | 45% |

| 9級 | 35% |

| 10級 | 27% |

| 11級 | 20% |

| 12級 | 14% |

| 13級 | 9% |

| 14級 | 5% |

労働能力喪失期間は、症状固定(治療を続けても症状の改善が見込めなくなった時点)から就労可能期間の終期(原則67歳)までの期間となります。

たとえば、41歳のときに症状固定したのであれば、67 – 41 = 26年間が労働能力喪失期間となります。

なお、従業員が67歳を超える場合、平均余命の半分を労働能力喪失期間とします。

「症状固定から67歳までの年数」よりも「平均余命の半分」の方が長い場合も、平均余命の半分を労働能力喪失期間とします。

ライプニッツ係数は、中間利息を控除するために用いられる係数です。

逸失利益は、「将来得られたはずの利益」を現時点で渡すものです。

そのため、中間利息を控除しないまま算定すると、「本来その利益を得られたはずの時点」(10年後の収入なら10年後など)までに生じる利息(中間利息)が余分に被害者の手元に残ることになってしまいます。

この中間利息を控除するため、ライプニッツ係数が用いられているのです。

なお、令和2年3月31日以前に発生した事故については法定利率5%の場合のライプニッツ係数が、同年4月1日以降に発生した事故については法定利率3%の場合のライプニッツ係数が用いられますので、ご注意ください。

逸失利益の計算方法の具体例を挙げると、次のようになります。

具体例 令和2年4月1日以降の事故

被害者

被害者- 事故前年の年収600万円

- 47歳(労働能力喪失期間20年)

- 後遺障害等級12級(労働能力喪失率14%)

【後遺障害逸失利益】

600万円 × 14% × 14.8775(20年に対応するライプニッツ係数・法定利率3%)

= 1249万7100円

平均余命、ライプニッツ係数について調べたい方は、以下のページの早見表をご利用ください。

労災で後遺障害が残った場合に受け取れる金額については、以下のページもご覧ください。

死亡による逸失利益

死亡による逸失利益(死亡逸失利益)は、労災事故によって死亡しなければ得られたはずの利益のことです。

労災事故によって従業員が亡くなってしまった場合には、死亡による逸失利益も損害賠償の対象となります。

死亡による逸失利益は、以下の計算式で算出します。

基礎収入、労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数については、「後遺症の逸失利益」でご説明したとおりです。

生活費控除率は、生きていれば必要となった生活費を損害賠償額から控除するために用いられます。

生活費控除率の目安は、被害者の立場、家族状況、性別などによって、以下の表のようになっています。

| 被害者の立場 | 生活費控除率 |

|---|---|

| 一家の支柱 | 被扶養者が1名:40% |

| 被扶養者が2名以上:30% | |

| 女性(主婦、独身、幼児等含む) | 30% |

| 男性(独身、幼児等含む) | 50% |

死亡逸失利益の計算方法を具体例でみると、以下のようになります。

具体例 令和2年4月1日以降の事故

被害者(男性・独身)

被害者(男性・独身)- 事故前年の年収600万円 30歳(労働能力喪失期間37年)

【死亡逸失利益】

600万円 ×(1 − 0.5)× 22.1672(37年に対応するライプニッツ係数・法定利率3%)

= 6650万1600円

死亡逸失利益に関する詳しい説明は、以下のページをご覧ください。

その他積極損害

労災の場合には、以下のような積極損害(労災のために必要となった出費)についても損害賠償を請求することができます。

- 入院雑費(1日当たり1500円)

- 入通院交通費

- 付添費用(医師に付き添うよう指示され、実際に付き添った場合)

- 将来の介護費用

- リフォーム費用(バリアフリー化など)

積極損害については、以下のページをご覧ください。

なお、労災の場合、治療費については労災保険からの療養補償給付によって全額カバーされますので、会社に損害賠償として請求することはできません。

労災保険からの治療費の支払いについては、以下のページをご覧ください。

労災の損害賠償金が減額される場合

労災の損害賠償金は、以下のような場合には減額されることがあります。

従業員に過失がある場合

労災が起こったことについて従業員にも過失がある場合、過失相殺が行われ、会社が支払うべき損害賠償金が減額されます。

労災で過失相殺が行われる例としては、次のようなものが考えられます(なお、具体的な事情によっては、過失相殺が認められない可能性もあります。)。

- 従業員が機械や設備の使用方法を間違えたために事故が起こった

- ヘルメット着用が義務付けられている高所作業をヘルメットなしで行っている際に、転落して負傷した

- 通勤中又は業務中に交通事故にあったが、従業員側にも過失があった

過失相殺では、従業員の過失割合に応じて、損害賠償金額が調整されます。

たとえば、従業員に生じた損害が100万円相当のケースで、従業員にも2割の過失があったという場合は、会社が支払うべき損害賠償金額は、従業員の過失割合に当たる2割分減額され、80万円となります。

以下のページでは、過失相殺に関する説明(ただし、交通事故に関するもの)を掲載しております。

ご関心のある方は、どうぞご一読ください。

労災保険では過失相殺は行われない

労災の損害賠償の場合と違い、労災保険の請求においては、過失相殺は行われません。

そのため、仮に従業員に10割の過失があったとしても、労災保険からの給付は満額支払われます。

従業員側としては、自分の過失が大きいと思われる場合には、労災保険を有効に活用することが重要になります。

素因減額がある場合

従業員の持病等の体質的要因(身体的素因)や性格等の心因的要因(心因的素因)が、労災の原因となったり被害の拡大要因になったりすることがあります。

このような場合には、従業員の素因が労災の結果に影響した割合に応じて、素因減額が行われる可能性があります。

つまり、労災の発生又は結果の拡大に対して、従業員が有する素因の影響が50%あったとされれば、損害賠償金額が50%減額されるのです。

素因減額については、以下のページもご参照ください。

損益相殺について

労災では、損害を補償するものとして、損害賠償のほかに以下のような給付等も支払われます。

- 労災給付金

- 厚生年金からの障害厚生年金、遺族厚生年金

- 会社の上積み補償金

- 自賠責保険(交通事故の場合)

- 第三者が加害者の場合、加害者からの損害賠償金

このような給付等を受け取った場合は、その金額は、損害賠償から控除されます。

これを、損益相殺といいます。

損益相殺の対象となる損害は、給付が対象とする損害と同性質であり、同一の事由にあることを肯定できるものに限られます(最判昭和62年7月10日民集41巻5号1202頁)。

そのため、たとえば、労災により仕事を休まざるを得なくなったことによる損害賠償(休業損害)からは、労災保険の休業補償給付の金額のみが控除されることとなります。

過失相殺などにより、会社が損害賠償として負担すべき休業損害の額が労災保険の休業補償給付の金額を下回ってしまった場合でも、休業損害から控除しきれなかった金額が別の費目の賠償金(慰謝料など)から控除されることはありません。

損益相殺については、以下のページもご参照ください。

労災の損害賠償請求の法的な根拠

労災の損害賠償を会社側に請求する際に法的な根拠となるのは、次の2つです。

債務不履行(安全配慮義務違反)に基づく損害賠償請求権

会社側には、労働契約に伴い、従業員がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする義務(安全配慮義務)が課せられています(労働契約法5条)。

(労働者の安全への配慮)

第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

そのため、労災が会社側の安全配慮義務違反に起因するのであれば、従業員側は、会社に対して、安全配慮義務違反に基づく損害賠償を請求することができます。

以下のページでは、安全配慮義務についての裁判例をご紹介しております。

興味のある方は、ぜひご一読ください。

不法行為に基づく損害賠償請求権

労災の損害賠償は、不法行為を根拠としても成立します。

労災の損害賠償の根拠となる不法行為には、以下のとおり、いくつかの種類があります。

不法行為(一般不法行為)

労災の発生について、会社に故意又は過失があった場合には、不法行為(一般不法行為)が成立します(民法709条)。

そのため、従業員は、会社に対し、不法行為を根拠として損害賠償を請求することができます。

(不法行為による損害賠償)

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

使用者責任

労災事故が他の従業員の過失によるものである場合は、その従業員の使用者である会社に対し、使用者責任に基づく損害賠償を請求することができます(民法715条1項)。

(使用者等の責任)

第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

2,3項 省略

なお、他社の従業員が加害者となった場合には、加害者を雇っている会社に対して使用者責任を追及することもできます。

工作物責任

土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があったために労災が発生した場合は、その工作物の占有者には、工作物責任に基づく損害賠償責任が課せられます(民法717条1項)。

(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

第七百十七条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

2,3項 省略

そのため、会社が占有している土地の工作物(土地に接着して人工的に設置された物。道路、土砂、給水タンク、塀、擁壁など)の安全性に問題があって労災被害が発生した場合、会社に対し、工作物責任に基づく損害賠償を請求することができます。

損害賠償の法的根拠については、以下のページもご覧ください。

労災の損賠償請求はいつからいつまでできる?

労災の賠償金額の算定が可能になる時期

労災の賠償金額の算定が可能になる時期は、労災保険からの支給金額が決まってからになります。

労災の賠償金額を決める際には、労災保険からの支給金額を差し引く必要があるため、このようになっています。

具体的には、次のようになります。

被害者が死亡した場合

被害者が亡くなっている場合、労災認定が行われ、遺族補償年金、葬祭料の支給が決定します。

労災の損害賠償は、これらの支給内容が決定した後、算定することができるようになります。

後遺障害が残る場合

治療をしてもこれ以上良くならない症状(後遺症)が残ってしまった場合、後遺障害等級認定を受ける必要があります。

後遺障害等級には、障害の程度が重い方から1級~14級まであります。

この後遺障害等級に応じて、障害補償年金、障害補償一時金の金額が決まります。

そのため、労災の損害賠償額については、後遺障害等級の認定が行われてから算定し、請求することが一般的です。

ただし、治療期間中の生活費が足りないということにならないよう、休業損害のうち会社に請求する部分については、治療を続けている間から請求する場合もあります。

労災での休業中に生活費に困ったときの対処法については、以下のページをご覧ください。

後遺障害が残らない病気・ケガの場合

治療により症状が完治し、後遺障害が残らなかった場合は、治療が終了してから労災の賠償額を算定します。

この場合の賠償金は主に入通院慰謝料となりますが、入通院慰謝料は、入通院期間が確定しなければ金額を算定することができません。

そのため、治療が終了してから損害賠償額を算定し、請求することになるのです。

なお、この場合も、休業損害については、治療中から、会社に対して会社負担分を請求する場合があります。

労災の損賠償請求の消滅時効

労災の損害賠償は、一定の期間が経過すると、時効により消滅します。

時効が成立するまでの期間は、損害賠償の法的根拠によって変わってきます。

| 法的根拠 | 時効期間 |

|---|---|

| 債務不履行 |

|

| 不法行為・使用者責任・工作物責任 |

|

治療や示談交渉が長引いていると、労災の損害賠償を請求する前に時効が成立してしまう場合もあります。

そのようなことにならないように、治療や示談交渉が長引いてきたら、早めに弁護士に相談し、訴訟を提起して時効の進行を止めるなどの対策を行いましょう。

労災保険の時効、労災の損害賠償の時効については、以下のページで詳しく解説しています。

労災の損害賠償請求の方法

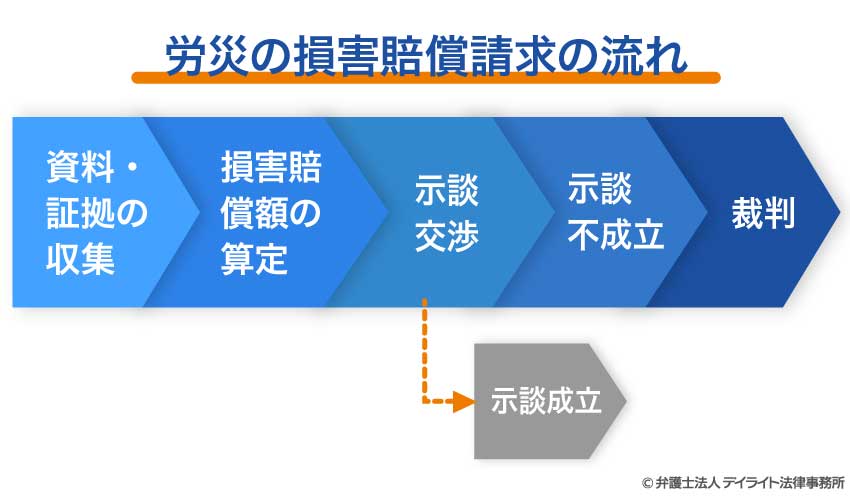

労災の損害賠償請求の流れ

労災の損害賠償を請求する際の流れは、以下のようになります。

資料・証拠の収集

従業員から労災の損害賠償を請求する際には、まずは、会社の損害賠償責任やケガの程度、治療期間、損害額などに関する資料や証拠を収集します。

会社側の場合は、自社に損害賠償責任がないこと、従業員に過失があることなどに関する資料・証拠を収集していきます。

こうして集まった資料を基に、事実関係を確定していき、労災の損害賠償額を算定していきます。

損害賠償額の算定

資料が収集できて、治療や労災認定、後遺障害等級認定、労災保険金の請求などについても目途がついてきたら、請求できる損害賠償の額を算定していきます。

その際には、労災保険給付金を損害賠償額から差し引くことを忘れないようにしましょう。

会社側で損害賠償額を算定する際には、過失相殺や素因減額についても検討することも忘れないでください。

損害賠償額を算定する際には、算定方法について十分に調べ、妥当な額とすることが大切です。

相場からかけ離れた損害賠償額を提示すると、次の示談交渉が難しくなってしまいます。

損害賠償額については、相手方に提示する前に弁護士に相談し、妥当な額となっているかどうかを確認してもらうことをお勧めします。

労災の示談交渉

損害賠償額を算定することができたら、それを相手方に提示し、労災の損害賠償についての示談交渉を開始します。

多くの場合、従業員側から損害賠償額を提示することで、示談交渉が始まります。

示談交渉では、

- 損害賠償責任の有無

- 過失相殺・素因減額の有無

- 損害賠償額

- 支払い条件(いつ支払うか、一括か分割かなど)

などについて、双方が主張と証拠を出し合うなどして話し合います。

そうして交渉を重ね、合意ができれば、示談書を作成します。

示談書に双方がサインすると、示談成立となります。

示談書にサインをすると、後から示談内容を変更することは非常に難しくなります。

示談書の案文ができたら、サインする前に弁護士に相談し、内容が妥当なものになっているかを確かめてもらいましょう。

労災の裁判

示談交渉をしても合意ができない場合には、示談交渉を打切り、裁判を起こすことになります。

裁判は、従業員側からだけでなく、会社側からも起こすことができます。

会社側から裁判を起こす場合は、「債務不存在確認請求」をすることになります。

労災の裁判をする場合は、労災に関する法律・裁判例についての専門知識が必要になりますので、弁護士に対応を依頼することをお勧めします。

労災の損害賠償のポイント

損害賠償の請求根拠に応じた主張、立証を準備する

労災の損害賠償を請求する際には、従業員は、請求根拠(安全配慮義務違反、不法行為など)に応じて、会社の安全配慮義務に違反した行為や過失となる行為などについて、具体的に主張・立証する必要があります。

会社側も、損害賠償責任を争う場合には、具体的な事情を明らかにして、自社に責任はないことなどを主張・立証していきます。

そのため、労災の損害賠償の際には、事故が起こった状況・原因、職場での安全対策、設備の安全性、安全に関する指導の内容など、様々な事情について幅広く調査し、資料を揃える必要があります。

後遺障害等級・過失割合は損害賠償額に大きく影響する

損害賠償額への影響が大きい要素として、後遺障害等級と過失割合があります。

後遺障害等級は、後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料の金額にかかわってきます。

後遺障害等級が1級違うだけでも、後遺障害慰謝料について70万円~400万円程度の違いが出てきます。

それだけでなく、後遺障害逸失利益についても4~10%程度の違いが出ます。

後遺障害逸失利益は損害賠償の費目の中でも高額になることが多く、数百万円、場合によっては数千万円にもなりますので、4~10%程度の違いでも、金額的には、数十万円~数百万円の差がついてしまいます。

そのため、従業員としては、後遺障害等級認定の際に、後遺障害診断書をはじめとした資料を十分に準備し、適切な後遺障害等級に認定されるよう対策をとる必要があります。

労災の後遺障害については、以下のページもご参照ください。

また、過失割合は、損害賠償額全体に影響します。

労災の損害賠償は、場合によっては数千万円~1億円近くになることもありますので、過失割合が1割違うだけでも、損害賠償額が数百万円~1千万円近く変わってくる可能性があります。

労災の損害賠償では、事故当時の状況、会社からの指導内容などについて詳細に調査し、従業員の過失の有無や程度についても十分に検討することが大切です。

労災に強い弁護士に相談する

労災の損害賠償に関する問題については、会社側であっても従業員側であっても、労災に強い弁護士に相談することが大切です。

従業員側が労災に強い弁護士に相談することには、次のようなメリットがあります。

- 示談交渉や裁判で適切な賠償金額を請求してくれる

- 会社や労基署との対応を任せることができる

- 労災申請を代行してもらえる

- 後遺障害認定についてもサポートしてもらえる

- わからないことや不安なことについて気軽に相談できる

会社側にとっても、労災に強い弁護士に依頼することには次のようなメリットがあります。

- 労基署へ提出する資料や報告書についてのアドバイスをもらえる

- 必要に応じて、労基署とのやり取りや労基署への意見書提出を依頼することもできる

- 労災申請の代行をする場合にサポートしてもらえる

- 損害賠償の有無、金額について交渉してもらえる

- 従業員とのやり取りの窓口になってもらえる

- 刑事事件になった場合の対応もサポートしてもらえる

労災に強い弁護士に依頼するメリットについては、以下のページでより詳しく解説しています。

労災の損害賠償のよくあるQ&A

労災の損害賠償の弁護士費用はいくらですか?

労災の弁護士費用には、以下のようなものがあります。

労災の弁護士費用には、以下のようなものがあります。- 法律相談料:30分5500円程度~

- 着手金:30万円程度~

- 報酬金:得られた経済的利益の10%程度~

上に挙げた金額はあくまで一例であり、弁護士費用は法律事務所によって大きく異なります。

たとえば、初回法律相談を無料とする、着手金を無料とする、顧問企業からの弁護士費用についてはより低くするなどとしている法律事務所も数多くあります。

まとめ

今回は、労災の損害賠償の算定方法、労災で損害賠償を請求する際の流れ、ポイントなどについて解説しました。

労災にあった場合、労災保険から各種の給付が行われます。

しかし、それだけでは損害の全てを補うことはできないので、従業員から会社などに対しても損害賠償を請求する場合があります。

労災の損害賠償に関する示談交渉の際には、請求する法的根拠を明確にする、会社の安全配慮義務違反、過失などの有無について証拠を提示して主張する、損害額を算定する、過失相殺、素因減額について主張・立証するなど、専門的知識に基づいた対応が必要になります。

そのため、労災の損害賠償に対応する際には、従業員側も会社側も、なるべく早く労災にくわしい弁護士に相談し、対応を依頼することをお勧めします。

当事務所では、労災事故に関する案件を集中的に取り扱う労働事件チームを設け、労災の損害賠償についてお悩みの方からのご相談をお受けしております。

従業員の方からのご相談でも、会社からのご相談でも、いずれもお受けしております。

電話、オンラインによる全国からのご相談にも対応可能です。

労災の損害賠償でお困りの方は、ぜひ一度、当事務所までお気軽にご相談ください。