労災事故が発生した場合、従業員から会社に対して損害賠償を請求することがあります。

この場合、多くのケースでは、まずは会社と従業員の間で示談交渉を行います。

示談交渉をする場合には、相場に沿って適切な示談金の額を見積もること、示談交渉の進み方を知ること、必要な書類などを整えることなどが重要になります。

今回の記事では、労災の示談金の相場に関する考え方、労災の示談交渉の流れ、労災の示談交渉の際に必要となる書類について解説し、労災の示談交渉の際に気を付けるべきことなどについてもご紹介していきます。

労災(労働災害)の示談とは?

労災(労働災害)の示談とは、労災による損害賠償についての示談のことをいいます。

労災の発生について会社にも法的責任(安全配慮義務違反、不法行為責任など)が認められる場合には、労災保険の給付金だけでなく、会社に対する損害賠償も請求することができます。

労災の損害賠償については、まずは、従業員と会社の間で示談交渉を行うことが多いです。

示談交渉の結果、従業員と会社の間で損害賠償の金額などについての合意ができると、示談が成立します。

これが、労災の示談といわれるものになります。

損害賠償金と示談金の違い

損害賠償金は、法律に基づいて損害賠償として支払う義務があるものであり、法律や裁判例などに従って算定されます。

一方、示談金は、損害賠償について当事者間で話し合い、「この金額を支払うことで損害賠償に関する紛争は解決とする」と合意した金額です。

以上のとおり、損害賠償金は法律に基づいて発生し、法律などに定められた基準に基づいて算定される、示談金はあくまでも当事者間の合意により発生し、金額も合意によって決定される、という点に違いがあります。

ただ、法律上は両者は違うものとなるのですが、一般的な会話や文章の中では、文脈によっては、「賠償金」という言葉を「示談金」の意味で使っていることもありますので、注意が必要です。

労災の示談金の相場とは?

労災の示談金は、

- 慰謝料

- 逸失利益

- 休業損害

- 積極損害(入通院交通費、入院雑費など)

などの各項目ごとに金額を算定し、それらを合算して定めるのが一般的です。

各項目の金額の相場について見ていきましょう。

労災の慰謝料の相場

労災でケガをした又は死亡した場合には、次のような慰謝料が発生します。

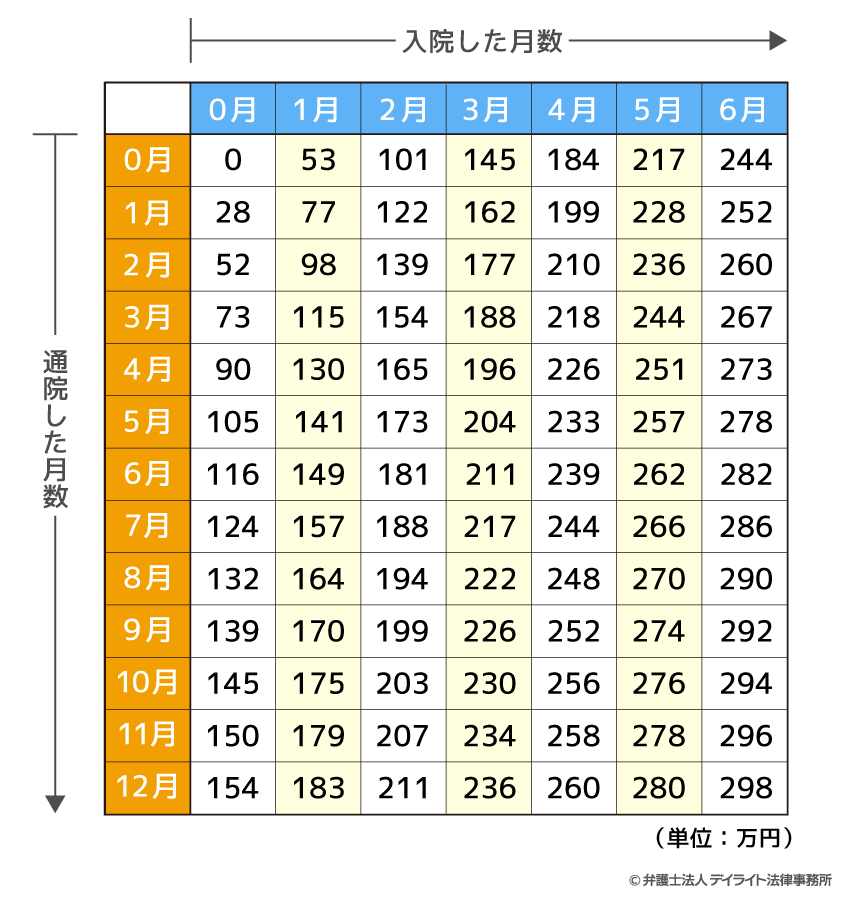

労災でケガをしたために入通院が必要となった場合、実際に入通院した期間に応じて入通院慰謝料が支払われます。

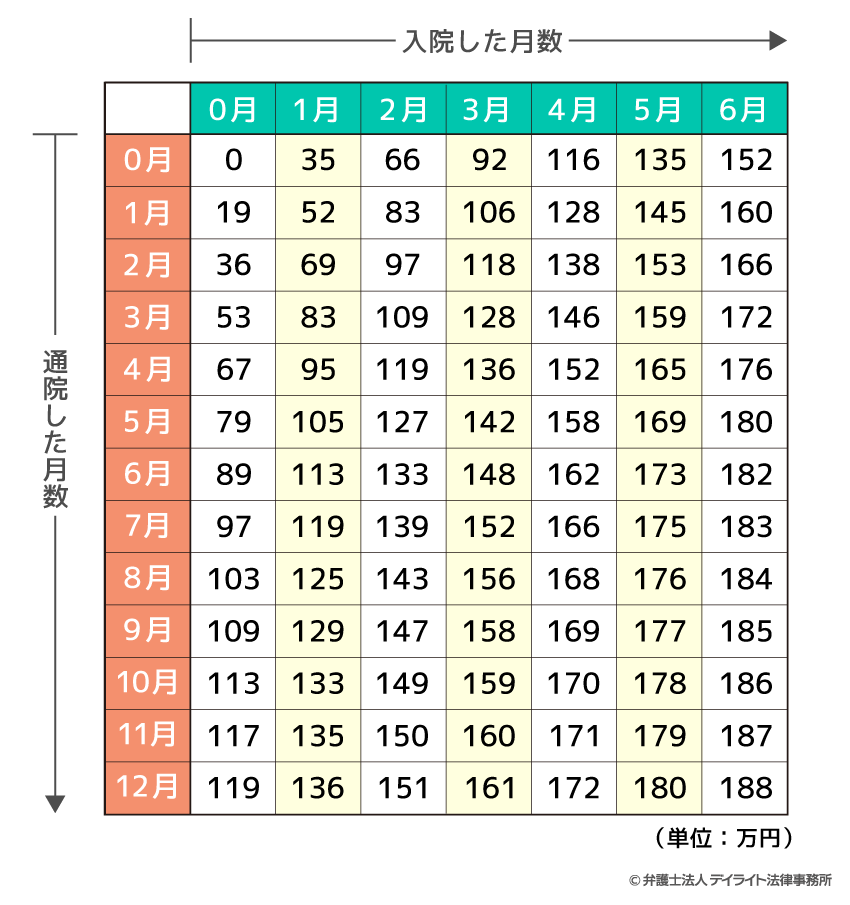

入通院慰謝料の金額は、以下の早見表を基に決められます(表2は、他覚所見のないむちうち、軽い打撲・挫傷の場合に用い、それ以外の場合には表1を用います。)。

①入通院慰謝料

なお、通院期間に比べて実際に通院した日数が少なすぎる場合(例:1か月間に1回しか通院していないなど)には、実際に通院した日数(実通院日数)の3.5倍を通院期間とすることがあります。

入通院慰謝料については、次のページも参考になります。

②後遺障害慰謝料

労災事故でのケガによって後遺症(治療をしても改善が見込めない症状)が残った場合、後遺障害等級認定を受けて後遺障害慰謝料を請求することができます。

後遺障害慰謝料の金額の相場は、後遺障害等級ごとに以下の表のようになっています。

| 後遺障害等級 | 慰謝料額 |

|---|---|

| 第1級 | 2800万円 |

| 第2級 | 2370万円 |

| 第3級 | 1990万円 |

| 第4級 | 1670万円 |

| 第5級 | 1400万円 |

| 第6級 | 1180万円 |

| 第7級 | 1000万円 |

| 第8級 | 830万円 |

| 第9級 | 690万円 |

| 第10級 | 550万円 |

| 第11級 | 420万円 |

| 第12級 | 290万円 |

| 第13級 | 180万円 |

| 第14級 | 110万円 |

なお、労災で後遺障害等級認定を受けた場合には、労災保険から障害補償給付を受けることもできます。

労災で後遺障害が残った場合に受け取れる金額については、以下のページをご覧ください。

③死亡慰謝料

労災により従業員が死亡した場合、死亡慰謝料が発生します。

死亡慰謝料の相場は、死亡した従業員の家族内での立場によって変わります。

具体的な数値については、以下の表をご覧ください。

| 家族内での立場 | 慰謝料額 |

|---|---|

| 一家の支柱(家族の生計を支えていた人物) | 2800万円 |

| 母親、配偶者 | 2500万円 |

| その他(独身の男女、子ども、幼児等) | 2000万円~2500万円 |

労災の死亡事故については、以下のページにも説明があります。

労災の逸失利益の相場

労災で死亡した又は後遺障害が残った場合には、労災がなければ得られていたはずの収入が、逸失利益として損害賠償の対象となります。

逸失利益の相場は、以下のとおりです。

逸失利益

後遺症の逸失利益

後遺症(後遺障害)が残った場合の逸失利益は、以下の計算式で求めます。

基礎収入 × 労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

基礎収入は、会社員だと、原則的に事故の前年の収入となります。

労働能力喪失率は、後遺障害等級ごとに以下のように定められています。

| 後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |

|---|---|

| 1級 | 100% |

| 2級 | 100% |

| 3級 | 100% |

| 4級 | 92% |

| 5級 | 79% |

| 6級 | 67% |

| 7級 | 56% |

| 8級 | 45% |

| 9級 | 35% |

| 10級 | 27% |

| 11級 | 20% |

| 12級 | 14% |

| 13級 | 9% |

| 14級 | 5% |

労働能力喪失期間は、症状固定時(治療を続けていても症状が改善することが見込めなくなった時点)から67歳(就労可能期間の終期)までの期間になります(高齢者の場合には、平均余命の半分を労働能力喪失期間とする場合があります。)。

ライプニッツ係数とは、将来の収入を現時点で受け取ることによって本来収入を受けるはずだった時期までの間に生じる中間利息を控除するために用いる係数です。

高齢者の場合の労働能力喪失期間の算定方法、平均余命やライプニッツ係数の早見表については、以下のページをご覧ください。

労災で後遺障害が残った場合に受け取れる金額については、次のページも参考になります。

死亡による逸失利益

労災で死亡した場合、以下の計算式で逸失利益を計算します。

基礎収入 × (1 - 生活費控除率) × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

基礎収入と労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数は、上の後遺症の逸失利益でご説明したとおりです。

生活費控除率は、生きていれば必要となった生活費を控除するために用いられます。

生活費控除率は、おおむね次の表のようになります。

| 被害者の立場 | 生活費控除率 |

|---|---|

| 一家の支柱(被扶養者が1名) | 40% |

| 一家の支柱(被扶養者が2名以上) | 30% |

| 女性(主婦、独身、幼児等含む) | 30% |

| 男性(独身、幼児等含む) | 50% |

死亡事故の逸失利益については、以下のページでも詳しく解説しています。

労災の休業損害

労災でのケガの治療・療養のために仕事を休まざるをえなくなった場合、休業損害を損害賠償に含めて請求することができます。

休業損害は、以下の計算式で計算します。

基礎収入日額 × 休業日数

基礎収入日額は、事故直前の3か月間の給与を稼働日数で割った金額となります(連続して休業している場合は、90日で割ります。)。

休業損害の詳しい算定方法などについては、以下のページをご覧ください。

なお、労災で仕事を休んだ場合、労災からも休業補償給付が支払われます。

休業補償給付として受け取った金額は、休業損害の損害賠償額から差し引かれます(損益相殺)。(なお、休業特別支給金は、損益相殺の対象とはなりません。)

労災の休業補償については、次のページでも取り上げています。

その他積極損害

積極損害とは、労災にあったことによって必要となった出費のことです。

労災の積極損害としては、次のようなものが挙げられます。

- 入院雑費(入院1日につき1500円)

- 入通院交通費

- 入通院時の付添費用

- 今後必要となる介護費用

- 家や車のリフォーム・改造の費用

なお、労災で治療を受ける場合、労災保険から療養補償給付が支給され、治療費は全額カバーされます。

そのため、治療費については、損害賠償の対象となりません。

積極損害については、次のページもご覧ください。

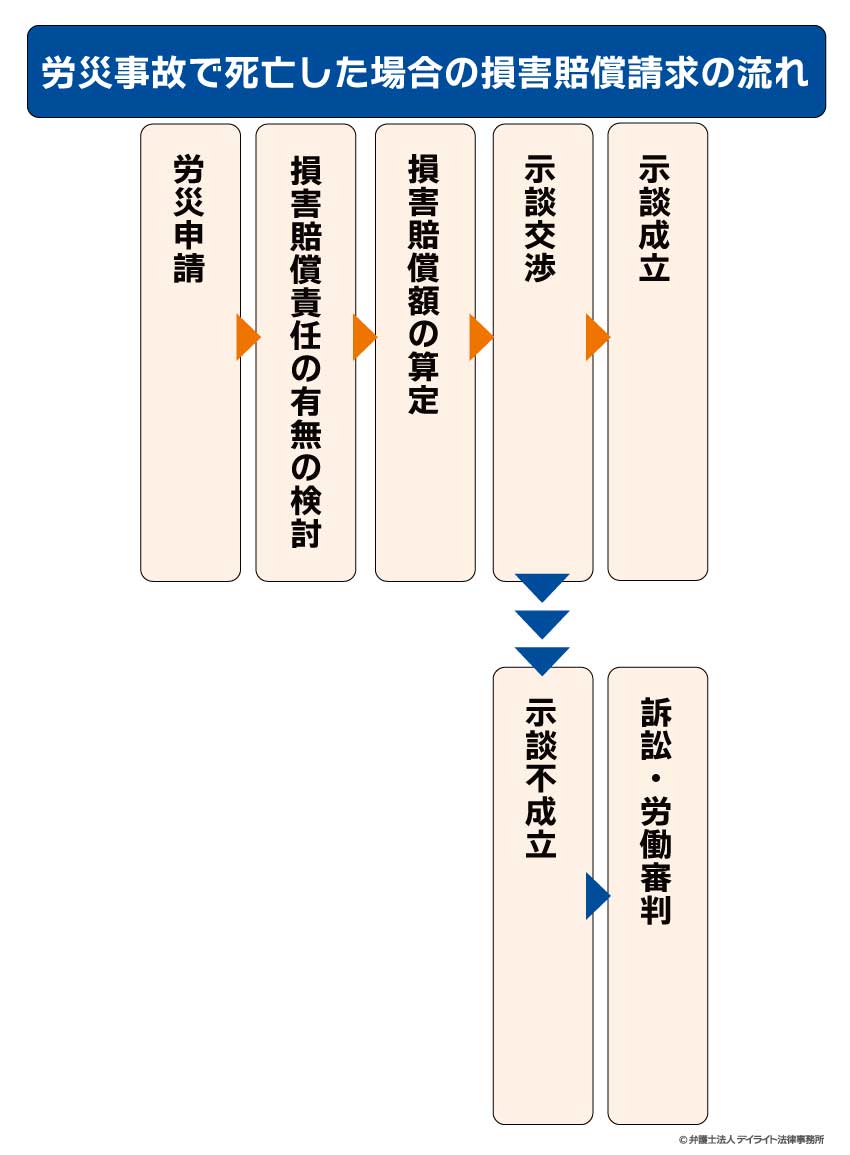

労災の示談の流れ

事故発生の報告・治療

労災事故でケガをした場合、まずは会社に事故の状況やケガの状態について報告します。

そして、労災事故でケガをした可能性がある場合は、軽傷のようであっても、できるだけ早く病院に行って、ひととおり検査を受けることが重要になります。

日数が経ってから「身体がおかしい」と思って病院に行くのでは、診断を受けるのが遅れてしまいます。

そうすると、ケガが見つかっても、「労災事故より後に別の原因でケガをしたのかもしれない」と、労災事故とケガの因果関係(業務起因性)を疑われてしまいます。

そうなると、示談交渉が難航したり、最悪の場合には賠償金や示談金を請求できなくなったりしてしまいます。

労災事故にあった場合には、少しでもケガをした可能性があれば、遅くとも2~3日の間には病院でひととおおり検査を受けるようにしましょう。

治療が必要な場合は、医師から「治療終了」と言われるまでは、きちんと通院を続けるようにしましょう。

治療を自身の判断でやめてしまうと、痛みなどの後遺症が残っても、後遺障害等級認定を受けることができなくなるおそれがあります。

損害賠償請求の可否の検討

損害賠償の示談交渉を始める前には、損害賠償請求の可否を検討します。

会社への損害賠償請求は、労災が発生した場合には必ずできる、というものではありません。

会社に安全配慮義務違反や過失等が認められなければ、会社に損害賠償を請求する法的根拠がなく、請求は認められないのです。

会社に損害賠償を請求する根拠となるものとしては、次のものなどがあります。

- 安全配慮義務違反

- 故意・過失による不法行為

- 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があったことによる工作物責任

- 従業員が不法行為を行った場合の使用者責任

これらの責任が認められるかどうかについて、資料を集め、主張を組み立てておく必要があります。

損害賠償額の算定

労災の損害賠償を請求できるようであれば、損害賠償額の算定をします。

損害賠償額の算定に際しては、既にご説明した相場に沿って算定してみましょう。

労災にくわしい弁護士に相談して、損害賠償額を算定してもらうこともできます。

ご自身で算定した場合にも、算定額が妥当なものとなっているかを確かめるためにも、一度弁護士に相談してみることをお勧めします。

示談案の提示

損害賠償額が算定できたら、相手方に示談案を提示し、示談交渉の申入れをします。

多くの場合、先に従業員側から示談案を提示します。

示談案を提示する際は、内容を明確にしておくためにも、書面で提示することをお勧めします。

示談交渉

一方から示談案の提示があると、示談交渉が始まります。

示談案を受け取った相手方は、金額や支払方法(一括か分割か)、支払時期などについて検討し、受け入れられない場合には対案を提示します。

会社側の場合、そもそも損害賠償を支払うのかどうか、過失相殺や損益相殺は主張するかどうかといった点についても検討することになります。

そうしてやりとりを重ね、双方が合意できる内容を探りながら示談交渉を進めていきます。

以下のページでは、示談交渉のテクニック、気を付けるべきポイントなどについて紹介しています。

興味のある方は、ぜひご覧ください。

示談成立・示談不成立

双方で解決方法について合意ができたら、示談成立となります。

示談が成立した場合、示談書を作成して、示談交渉は終了となります。

示談交渉をしても合意ができない場合は、示談不成立となります。

示談が不成立となった場合には、訴訟や労働審判によって、労災の損害賠償について判断してもらうことになります。

労災の示談の必要書類

労災の示談交渉をする際には、以下のような書類を準備しておくとよいでしょう。

事故状況・会社の責任に関する書類

労災事故の状況や会社の責任を根拠づける事実に関する書類として、次のようなものが準備できるとよいです。

- 業務日誌

- 作業マニュアル

- 機具の取り扱い説明書

- 警察が作成した実況見分調書

- 交通事故証明書(交通事故による労災の場合)

- 事故状況に関する陳述書(被害者自身、同僚など)

損害に関する書類

労災によって生じた損害を証明するため、以下の書類などを準備しましょう。

- 診断書、診療録(カルテ)

- ケガの状況の写真

- 後遺障害診断書

- 後遺障害等級の認定結果及び理由が書かれている書面

- 労災保険の請求の際に提出する休業補償給付支給請求書(病院の証明が記載されたもの)

- 通院交通費の明細書、領収書

- 給与明細書、源泉徴収票、確定申告書の写し

労災保険からの給付金に関する書類

労災保険から給付される額は損害賠償額から控除されますので、労災保険からの給付金の金額が分かるよう、次のような書類を用意しておきましょう。

- 労災保険給付の支給決定通知

- 労災保険給付の支払振込通知

労災の示談書

労災について示談が成立した場合には、示談書を作成することが必要になります。

労災の示談書は、双方がどのような内容で合意したかを示す重要な証拠となりますので、第三者からみても誤解されないような、明確かつ正確な書き方をする必要があります。

労災示談書のサンプルを以下のページでご紹介しておりますので、ご関心がおありの方は参考になさってください。

労災の示談の注意点

示談交渉は治療が終了してから

示談交渉を始めるのは、治療が終了してからにしましょう。

治療が終わるまでは、どの程度の状態まで回復するか分かりませんし、どの程度の期間入通院をすることになるのかもわかりません。

そのため、治療終了前には、損害賠償額(示談金額)も、どの程度とすればよいのか分かりません。

そのような状態で示談をしてしまうと、思ったよりも治療期間が長引いたり、想定外の後遺障害が残ったりした場合に、「本来であれば、もっと損害賠償を請求できたのに・・・」ということになりかねません。

なお、治療中の生活費が苦しいという場合には、休業損害についてだけ先行して示談をすることはあります。

そうした場合には、「まだ休業損害以外の損害については示談していない」ということを明確にしておく必要がありますので、一度弁護士に相談し、示談の内容、示談書の書き方について相談するようにしましょう。

労災にあったために生活が苦しくなった場合の対処法については、次のページをご覧ください。

相手方の提案をそのまま受け入れない

相手方からの提案については、本当に示談金の相場からみて適切な内容となっているかを慎重に検討することが大切です。

「きっと相手はきちんと調べたうえで提案しているだろう」と安易に考え、相手方からの提案を鵜呑みにしてしまうと、後になって「本当は適切な金額の提示ではなかった」とわかっても、もはや取り返しがつかないことになりかねません。

示談についての提案を受けた場合には、一度その内容を弁護士に確認してもらい、適切な内容となっているか、示談金の相場はどの程度なのか、といったことについてアドバイスしてもらいましょう。

示談書へのサインは慎重に

示談書にサインをしてしまうと、「示談契約」という契約が成立したこととなります。

そうなると、仮に示談金額が不適切なものであったとしても、変更させることは大変難しくなってしまいます。

また、示談書には通常「清算条項」という条項が盛り込まれており、示談成立後は、示談書に書かれているもの以外は相手方に請求することができなくなってしまいます。

示談書にサインする前には、弁護士に示談書の内容を確認してもらうなど、慎重に検討することが大切です。

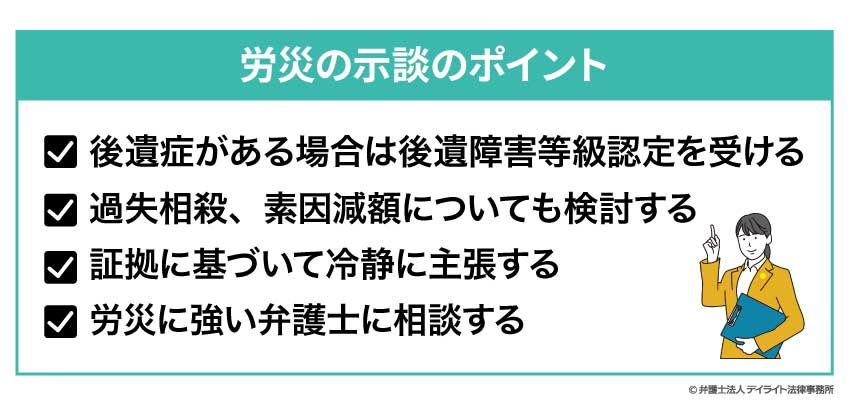

労災の示談のポイント

後遺症がある場合は後遺障害等級認定を受ける

労災によるケガのために痛みや身体の動きにくさといった後遺症が残った場合には、後遺障害等級認定を受けるようにしましょう。

後遺障害等級認定を受けることで、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益についても損害賠償を請求することができるようになります。

過失相殺、素因減額についても検討する

労災の示談の際には、過失相殺、素因減額といった損害賠償の減額要素についても検討しましょう。

過失相殺も素因減額も、1割違うだけでも賠償金額を大きく左右することになりかねない重要なものです。

会社側も従業員側も、これらの点について十分に検討し、資料の収集を行い、適切な主張をすることが大切です。

証拠に基づいて冷静に主張する

労災の場合、日ごろから人間関係のある間柄での示談交渉となるので、感情的になってしまう場面が比較的多くなりがちです。

しかし、感情的に話をしていても、解決にはつながりにくいです。

感情的になってしまわないためにも、証拠となる資料を揃え、それに基づいた主張を組み立てることが重要になります。

労災に強い弁護士に相談する

労災の示談交渉については、会社側でも従業員側でも、労災に強い弁護士に相談することがとても大切になります。

従業員側にとっては、労災に強い弁護士に相談・依頼することには次のようなメリットがあります。

- 適切な賠償金額を算定して請求してくれる

- 会社や労基署との対応の窓口になってもらえる

- 労災申請を代わりにしてもらえる

- 後遺障害認定の手続や後遺障害診断書作成の際の対応もサポートしてもらえる

- わからない点、不安な点について気軽に相談できる

会社側にとっても、労災に強い弁護士に相談・依頼することには次のようなメリットがあります。

- 損害賠償責任の有無、適切な示談金額に加え、過失相殺や素因減額の有無や程度についても検討し、アドバイスしてくれる

- 従業員との示談交渉を代理してくれる

- 労基署とのやりとりの窓口になってもらえる

- 労基署へ提出書類の作成についてのアドバイスをもらえる

- 労災申請の代行をサポートしてもらえる

- 刑事事件になった場合も継続的にサポートしてもらえる

労災に強い弁護士に依頼するメリットについては、以下のページでより詳しく解説しています。

労災の示談のよくあるQ&A

労災で示談金はもらえる?

会社との間で労災についての示談が成立すれば、労災で示談金をもらうことができます。

会社との間で労災についての示談が成立すれば、労災で示談金をもらうことができます。

労災で示談しないとどうなる?

労災で示談をしない場合、会社への損害賠償の請求を諦めるか、会社に対して裁判などを起こして損害賠償を請求することになります。

労災で示談をしない場合、会社への損害賠償の請求を諦めるか、会社に対して裁判などを起こして損害賠償を請求することになります。示談ができていない場合に、裁判なども起こさずに状況を放置していると、消滅時効が成立して損害賠償を請求できなくなる可能性があります。

労災の損害賠償の時効については、以下のページもご覧ください。

まとめ

今回は、労災の示談について、示談金の相場、示談交渉の流れ、必要な書類などについて解説しました。

労災の被害にあった場合は、労災保険だけでなく、会社への損害賠償請求が可能なケースもあります。

会社側に労災の損害賠償を請求する場合、まずは示談交渉から始めることが多いです。

労災の示談交渉の際には、示談金の相場を算定する、必要な資料を揃えるなど、専門的な知識、経験が必要となる場面が多々あります。

そのため、労災の示談交渉については、労災に強い弁護士に相談・依頼して進めることをお勧めします。

デイライト法律事務所では、労災事故に関する案件を集中して扱う労働事件チームを設け、労災の示談交渉に関するお悩みのご相談をお受けしております。

従業員の方からも、会社側からも、ご相談をお受けしております。

電話やオンラインを用いた全国からのご相談にも対応可能です。

労災の示談交渉については、ぜひ一度お気軽に、当事務所までご相談ください。