労災(ろうさい)とは、「労働災害」を略した言葉で、従業員の仕事や通勤が原因で起こったケガや病気、障害、死亡のことをいいます。

さらに、セクハラやパワハラによる精神的な病気、熱中症、長時間労働が原因の過労死なども労災に含まれる場合もあります。

労災は仕事が原因の業務災害、通勤が原因の通勤災害の2種類に分けられます。

目次

労災とは

労災(ろうさい)とは、「労働災害」を省略したもので、従業員の仕事が原因で、または従業員の通勤中に発生したケガ、病気、障害、死亡のことをいいます。

業務災害

業務災害とは、従業員が仕事をしたことによって発生したケガ、病気、障害、死亡をいいます。

通勤災害

通勤災害とは、従業員が仕事をするための通勤の途中で発生したケガ、病気、障害、死亡をいいます。

「労災」が認められることはなぜ重要?

従業員にとっての重要性

従業員がケガ、病気、死亡などした場合に、それが「労働災害」だと認められると、従業員には、国からお金が支払われたり、治療を無料で受けることができたりします。(これを「保険給付」といいます。)

逆に、従業員がケガ、病気、死亡などした場合でも、それが「労働災害」と認められなければ、国からの給付は受けられません。

このように、従業員のケガ、病気、死亡などが「労働災害」と認められるかどうかで、従業員が国から給付を受け取れるかどうかが変わります。

ケガ、病気、死亡などが「労働災害」と認められるかどうかは、従業員にとってとても重要なことだといえます。

「労災」を認める/認めないは誰が決める?

従業員がケガ、病気、死亡などした場合、それらが「労働災害」に該当するのか、それとも仕事や通勤とは関係のないものなのか、という判断は、「労働基準監督署(ろうどうきじゅんかんとくしょ)」が行います。

労働基準監督署とは、労働に関する様々なことを取り扱う政府機関です。労働基準監督署は、全国各地にあります。

労災と労災保険の関係

従業員が「業務災害」や「通勤災害」と認められると、労災保険が支給されます。

労災保険は、仕事中や通勤中の事故(業務災害・通勤災害)に遭った従業員や、その遺族に対して、国が保険給付を行う制度です。

労災保険の加入条件

労災保険は、会社が従業員を1 人でも雇っていれば、基本的にはその会社は必ず加入しなければなりません。

従業員にはパートやアルバイトも含まれます。

労災の保険料率

労災保険の保険料は、会社が負担しなければなりません。

保険料は、下記の計算式で算出されます。

労災保険の保険料率は業種によって異なり、0.25% 〜 8.8%となっています。

労災リスクの高い業種ほど高く設定されています。

例えば、通信業、放送業、新聞業または出版業が0.25%ですが、金属鉱業は8.8%です。

労災保険が給付されるケースとは?

上で解説したように、労災には①業務災害と②通勤災害の2種類があります。

労災保険が給付される可能性が高いケースと難しいケースの典型例をご紹介します。

労災保険が給付される可能性が高いケース

- ① 工場で機械を操作中に負傷した

- ② 脚立に登って作業中に転落して負傷した

- ③ 建設現場の足場から落ちて負傷した

- ④ 自転車で通勤する途中に負傷した

労災保険の給付が難しいケース

- ① 同僚とのプライベートな飲み会で酔って体をぶつけて負傷した

- ② 部下の結婚式の2次会で転んで負傷した

- ③ 会社で仕事中に地震が発生して負傷した

- ④ 車で帰宅途中、通勤経路を外れて買い物に行き、事故を起こした

労災が認定された場合の会社への影響やデメリット

他方で、労災が発生すると、会社には以下のようなデメリットが生じる可能性があります。

- 従業員への賠償金の支払い

※労災の認定と賠償金の支払い義務は、必ずしも同一ではありません。 - 労災保険料の増額

※一定の条件を満たす場合にのみ増額される可能性があります。 - 会社に対するイメージダウン

労災事故が世間に知れ渡ることで企業のイメージの低下が懸念されます。

会社のデメリットについて、くわしくは下記のページを御覧ください。

したがって、労災の認定は会社にとっても重要といえます。

労災の条件とは?労基署はどんな場合に労災と認める?

では、従業員のケガ、病気、障害、死亡などが労働基準監督署によって「労災」と認められるのはどのような場合でしょうか。

すでに説明しましたとおり、「労災」には「業務災害」と「通勤災害」の2種類があります。

そこで、どのような場合に労働災害が認められるかについても、(1)「業務災害」と(2)「通勤災害」にわけてそれぞれ説明いたします。

業務災害の場合

業務災害は、従業員が仕事をしたことによって発生した負傷(ケガ)、病気、死亡などのことです。

業務災害の場合、従業員に発生したダメージが労災と認められるかどうかは、①ケガや死亡の場合と、②病気の場合で、それぞれ異なったルールで判断されます。

| 業務災害で従業員が受けたダメージ | 労災と認められるルール |

|---|---|

| ケガや死亡 | 「業務遂行性」と「業務起因性」の2ステップで判断 |

| 病気 | 「業務上疾病」のリストで判断 |

それぞれ詳しく解説いたします。

①ケガや死亡の場合

従業員が仕事をしたことによってケガをしたり、死亡したりした場合、「労災」と認められるかどうかは、次の2ステップで判断されます。

- ステップ1:「業務遂行性」があるか

→その従業員が会社の支配を受けている状態で発生したこと - ステップ2:「業務起因性」があるか

→会社がその従業員に行わせていた業務を原因として起こったこと

ステップ1とステップ2がどちらもYESならば、従業員のケガや死亡は「労災」と認められます。

労働基準監督署は、このステップ1とステップ2を通じて、「従業員のケガや死亡が仕事に関係して発生したものか?」を判断するのです。

では、以上のステップ1とステップ2に基づいて、従業員のケガや死亡が労災として認められるか、具体例を用いて検討しましょう。

【労災と認められる具体例】

| ケース | 業務遂行性 | 業務起因性 | 労災と認められるか |

|---|---|---|---|

| 飲食店の厨房でアルバイト中に濡れた床ですべって骨折した | 〇 | 〇 | 〇 |

| 会社のオフィスの自席で昼休みに弁当を食べていたところ火災が発生し、会社が日ごろから防火対策を怠っていたため逃げるのが遅れてケガをした | 〇 | 〇 | 〇 |

| 取引先から契約をとる目的で接待し、お酒の乾杯を繰り返した結果、嘔吐した物をのどに詰めて窒息死した | 〇 | 〇 | 〇 |

【労災と認められない具体例】

| ケース | 業務遂行性 | 業務起因性 | 労災と認められるか |

|---|---|---|---|

| 会社が休みの日に仕事のストレスを解消するためバイクでツーリングに出かけ、事故を起こしてケガをした | × | ー | × |

| 強制参加ではない会社の忘年会(飲食店で開催)に出席中にケガをした | × | ー | × |

| 会社が指定した建設現場で作業中、同僚にケンカを吹きかけ、その結果ケガをした | 〇 | × | × |

上記のケースは一例ですが、実際に従業員のケガや死亡が労災と認められるかどうかは、それぞれの事案ごとに、詳細な事実まで検討したうえで判断されます。

上記の例と似たようなケースでも、事案ごとの細部の違いによって結論が異なることがありますのでご注意ください。

②病気の場合

次に、従業員が病気になった場合に、労災と認定されるかどうかを解説いたします。

従業員の病気については、従業員のケガ・死亡とは異なったルールで労災が認定されます。

なぜなら、従業員のケガや病気は職場での事故などにより突然に発生するものであるのに対し、業務が原因で起きる病気は、有害な職場環境などに長い期間さらされたことによって発生するものだからです。

業務上疾病

業務上疾病「業務上疾病(ぎょうむじょうしっぺい)」とは、厚生労働省が指定した職業病のリストです。

参考:職業病リスト(労働基準法施行規則別表第1の2)|厚生労働省

業務上疾病としてこのリストに載っている病気は、すべて労災と認められます。

業務上疾病のリストには数多くの病気が含まれています。その中には、例えば「石綿(アスベスト)にさらされる業務による肺がん」のように、原因と病気が具体的に明示されたものが多く含まれます。

また、過労死の原因となる「長時間労働による脳出血やクモ膜下出血」なども「業務上疾病」のリストに入っています。

さらに、「業務上疾病」のリストには、「その他業務に起因することの明らかな疾病」という項目も含まれています。

つまり、「業務上疾病」のリストに具体的・明示的に書かれていない病気であっても、それが「業務に起因する(つまり従業員が行った業務によって引き起こされた)ことが明らか」な病気であれば、労災の対象となるのです。

以上のルールを前提に、具体例を用いて、従業員の病気が労災と認められる例と認められない例を紹介します。

【労災と認められる具体例】

| ケース | 「業務上疾病」のリストに明示的に載っているか | 「業務に起因することが明らか」か | 労災と認められるか |

|---|---|---|---|

| いわゆる「過労死ライン」を超えた残業をして脳出血を発症した | 〇 | ー | 〇 |

| 大きな騒音を発する場所での業務を続けて難聴となった | 〇 | ー | 〇 |

| もともと持っていた十二指腸かいようが、過密な海外出張によって急激に悪化した | × | 〇 | 〇 |

【労災と認められない具体例】

| ケース | 「業務上疾病」のリストに明示的に載っているか | 「業務に起因することが明らか」か | 労災と認められるか |

|---|---|---|---|

| どこでかかったかわからないが風邪をひいた | × | × | × |

| 適度な運動をしなかったため糖尿病にかかった | × | × | × |

通勤災害の場合

「通勤災害」とは、「従業員の通勤によるケガ、病気、障害、死亡」のことです。

「通勤」とは、

- (a) 自宅と職場の間の移動

- (b) 職場から他の職場への移動

などのことをいいます。

このような移動の途中で発生したケガなどは、労災と認められます。

具体例1

例えば、従業員が自宅から会社に向かう途中、乗っていたバスが交通事故を起こし、従業員がケガをしたような場合には、そのケガは「通勤災害」として労災と認められます。

寄り道した場合は?

寄り道した場合は?(a)や(b)のような移動を行っている途中で、合理的な経路からそれてしまった場合は、「通勤」から外れます。

つまり、従業員が、普通の通勤経路から大きく外れるような行動をした場合には、「通勤」とは認められなくなってしまうのです。

具体例2

例えば、会社から自宅に帰る途中に、友達とカラオケに行き、そこでケガをした場合には、そのケガは「通勤」の途中でのケガとは認められず、労災とは認められない可能性が高いといえます。

「通勤災害」については、以下の記事にも詳しい解説がありますので、ぜひ合わせてご覧ください。

労災による補償の種類と金額

従業員のケガ、病気、障害、死亡などが労災と認められた場合、その従業員は、国から「保険給付」と呼ばれるものを受け取ることができます。

「保険給付」とは、端的にいえば「お金」や「サービス」です。

つまり、従業員がケガ、病気、障害、死亡などをし、それが労災と認められた場合、その従業員は、国から一定のお金やサービスを受け取ることができる、ということです。

従業員が受け取ることのできる「保険給付」には、次のようなものがあります。

- 療養補償給付

- 休業補償給付

- 障害補償給付

- 遺族補償給付

- 葬祭料

- 傷病補償年金

- 介護補償給付

ここでは、従業員が受け取ることのできる「保険給付」の内容をそれぞれ詳しく解説していきます。

療養補償給付

療養補償給付はケガや病気に対する治療費を支給するものです。

具体的には、医療機関での診察、手術、入院などにかかった費用が支給されます。

休業補償給付

休業補償給付は、労災によって仕事を休まなければならない従業員に対して補償として支給されるお金です。

支給される金額は、休業補償は給付基礎日額(詳しくは後述)の60%に相当する額が補償されます。

もとの給料と同じ額がもらえるわけではありません。

また、休業補償は、休業から4日目以降の休業分から支給されます。

つまり3日間は支給されません。

なお、期限は決まっておらず、支給期間の上限はありません。

労災の休業補償については下記のページに詳しくまとめています。

障害補償給付

障害補償給付は、従業員が病気やケガをし、それが治癒したものの障害が残ってしまった場合に支給されるお金です。

遺族補償給付

遺族補償給付は、従業員が労災によって亡くなってしまったときに、その従業員の収入によって生活していた遺族が受け取ることのできるお金です。

葬祭料

葬祭料は、従業員が労災によって亡くなってしまったときに、お葬式のためのお金として一定の金額が支給されます。

葬祭料の額は、31万5000円に給付基礎日額の30日分を加えた額となります。

もっとも、この額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は給付基礎日額の60日分が支給額となります。

傷病補償年金

傷病補償年金は、労災と認められたケガや病気が、治療を始めてから1年6か月たってもまだ治癒しない場合で、仕事ができない状態にある場合に支給されるお金です。

介護補償給付

介護補償給付は、障害補償給付や傷病補償年金を受ける権利のある従業員が、介護の必要な状態にある場合に支給されるお金です。

スマホで簡単!休業補償を自動計算!

休業補償の計算は、専門家でないと難しいと思われます。

当事務所は、一般の方でも休業補償の概算を把握することができるように、サイト内に自動計算機を設置しています。

自動計算機を試されたい方は、こちらからご利用ください。

それぞれの保険給付のより詳しい説明については、下記の記事にご用意しています。

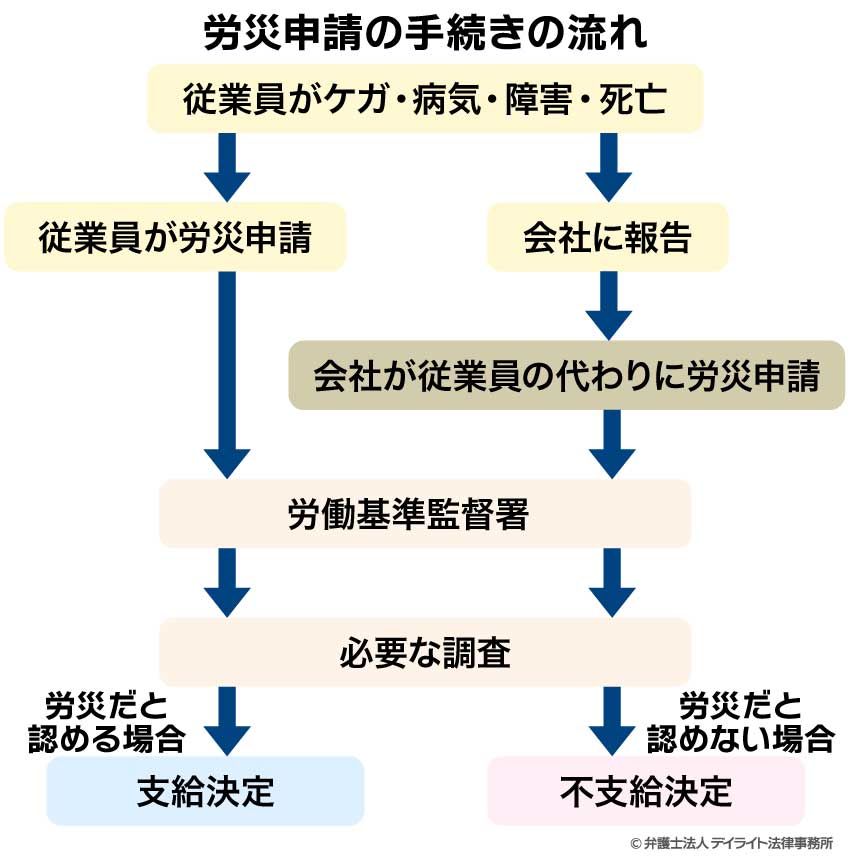

労災申請の手続きの流れ

労災申請の手続きは、下図の流れで進みます。給付を受けるための手続きを説明します。

従業員がケガ・病気・障害・死亡

従業員の方がケガ、病気等により労災事故が発生した場合に労災申請を行います。

従業員が労災申請

従業員のケガ・病気・障害・死亡などが発生した場合、政府機関が自動的にそれを労災と認定することはありません。

まず、従業員から労働基準監督署に対して「仕事中にケガをしたので労災と認めてください」という申請をする必要があります。

なお、従業員が死亡したときは、遺族が労災の申請をします。

会社が従業員の代わりに労災申請

従業員のケガ・病気・障害・死亡などが発生した場合、労災の申請は従業員(または遺族)が行うことになっています。

したがって、会社側は、特に何か手続きをとる必要はありません。

ただし、労災の申請の手続きは複雑であり、従業員の負担も大きいです。

そのため、会社が従業員の代わりに申請をするという形をとる会社も多くあります。

労基署による調査

労災の申請が提出されたら、労働基準監督署は、必要な調査を行ったうえで、その申請を労災と認めるかどうかを決定します。

支給決定又は不支給決定

労働基準監督署が従業員からの申請を労災だと認めたときは、従業員に対して保険給付が支給されます。

労働基準監督署が労災と認めた決定のことを「支給決定」といいます。

逆に、労働基準監督署が従業員からの申請を労災ではないと判断したときは、その労働基準監督署の決定を「不支給決定」といいます。

労災申請の手続きの流れについて、くわしくは以下をご覧ください。

労災に関するQ&A

労災についてのよくあるご質問とその回答をご紹介いたします。

どこまでが労災になるのか?

労災には業務災害と通勤災害があります。

労災には業務災害と通勤災害があります。業務災害の場合、労災の対象となるためには業務遂行性と業務起因性が認められることが必要です。

ケース・バイ・ケースなので具体的な状況をもとに判断しなければなりませんが、上で解説したように、労災は比較的認められる傾向です。

労災になる条件は?

業務災害の場合、労災となるためには「業務遂行性」と「業務起因性」が条件となります。

業務災害の場合、労災となるためには「業務遂行性」と「業務起因性」が条件となります。

通勤災害の場合、次に掲げる移動を合理的な経路及び方法により行うことが条件となります。

- ① 住居と就業の場所との間の往復

- ② 就業の場所から他の就業の場所への移動

- ③ 住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動

労災で補償されるものは何ですか?

労災で補償されるものとしては、休業補償給付、療養補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、傷病補償年金、介護補償給付があります。

労災で補償されるものとしては、休業補償給付、療養補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、傷病補償年金、介護補償給付があります。

まとめ

以上、労災について解説しました。

- 労災とは、①従業員の仕事が原因で、または②従業員の通勤途中に、発生したケガ、病気、障害、死亡のこと

- 労災には、①業務災害と②通勤災害の2種類がある

- 従業員のケガなどが労災に該当するかどうかを判断するのは労働基準監督署

- 労働基準監督署が労災を認めると、従業員は国からお金や無料の治療を受けることができる

- 労災の認定を受けるためには、従業員から申請が必要

- 労災申請について困ったときは労働法に詳しい弁護士に相談を

以上、労災について解説しました。

この記事がみなさまのお役に立つと幸いです。