労災の認定基準とは、労災に該当するかを判断するための基準です。

労災の認定基準は、労災保険を使うための条件となるためとても重要です。

ここでは、どのような場合に労災に該当するかについて、各種ケース毎に、わけて解説しています。

また、労災に該当することによるメリットやデメリットについても、わかりやすく解説していきます。

労災に該当するかどうか迷っている方はぜひ参考になさってください。

目次

労災の認定基準とは?

労災の認定基準とは、労災に該当するかを判断するための基準です。

労災とは?

労災とは、従業員が仕事中(業務災害)や通勤中(通勤災害)に怪我をしたり、病気に罹ったり、亡くなってしまうことをいいます。

長時間労働の結果うつ病が発症してしまった場合や、職場内でのパワハラ・セクハラ等によって精神疾患が発症した場合も労災に含まれます。

労災認定の条件

では、従業員のケガ、病気、障害、死亡などが労働基準監督署によって労災と認められるのはどのような場合でしょうか。

労災にはいくつかのパターンがあり、労災と認められる条件はそれぞれのパターンによって異なります。

以下、それぞれのパターンの認定基準について、くわしく解説していきます。

ご覧になりたい項目をクリックしていただくと該当する場所へ飛びます。

事故によるケガや死亡の労災の認定基準

労災には、業務災害と通勤災害の2種類があります。

業務災害

「業務災害」とは、従業員が、仕事中に怪我をしたり、病気に罹ったり、亡くなったりすることをいいます。

事故による怪我や死亡については、①「業務遂行性」と②「業務起因性」を判断し、これらが認められれば労災が認定されます。

| ①業務遂行性 | ②業務起因性 |

|---|---|

| 業務遂行性とは、従業員が労働契約に基づき雇用主の管理下に置かれている中で労災が生じたことを意味します。 | 業務起因性とは、怪我や病気等が仕事が原因で発生したものであることをいいます。 |

判断手順としては、まず、①「業務遂行性」について判断し、その上で②「業務起因性」が判断されます。

「業務遂行性」は、事故が業務中に発生したかをもって判断します。

もっとも、実際に仕事中である場合に限定されません。

会社の支配ないし管理下にある中で労災が発生した場合には、「業務遂行性」が認められます。

具体例

-

- 始業前、休憩中、終業後などに起きた社内での事故

- 出張の際の移動中の宿泊場所での事故

- 事業活動に密接に関連した歓送迎会、忘年会、運動会、社員旅行等

以上の場合も「業務遂行性」が認められます。

「業務起因性」とは、怪我や病気等が仕事が原因で発生したものであることをいいます。

仕事中の事故の場合

仕事中の事故の場合仕事中の事故であれば、原則業務起因性が認められます。

もっとも、地震や落雷、仕事とは無関係に通り魔に遭ったなどの場合は、業務起因性は認められないこともあります。

仕事前、休憩中、仕事後などの場合

仕事前、休憩中、仕事後などの場合仕事前、休憩中、仕事後などに起きた災害の場合であっても、仕事と関係のある災害や、社内施設の不備などによる労災は業務起因性が認められます。

もっとも、仕事と全く関係のない事故(例えば、休憩中にコーヒーを入れている時に火傷した場合等)では、業務起因性は認められません。

職場以外での仕事中や出張中の場合

職場以外での仕事中や出張中の場合職場での仕事よりも事故に遭う危険が高まることから業務起因性は広く認められています。

裁判例として、出張先の宿泊施設で酔って階段から転落した事故について業務起因性が認められたものがあります(福岡高等裁判所判決平成5年4月28日)。

通勤災害

通勤災害とは、従業員が、通勤中に怪我を負ったり、死亡してしまうことをいいます。

例えば、朝、車で会社に向かおうとしたところ、信号無視の車と衝突してしまった場合をいいます。

「通勤」に該当するかは以下の要素で判断します。

| 考慮要素① | 仕事をするために合理的な経路と方法であること |

|---|---|

| 考慮要素② | 住居と就業の場所との間の往復 |

| 考慮要素③ | 就業の場所から他の就業の場所との間の往復 |

| 考慮要素④ | ①の往復する前後する住居間の移動 (例えば、単身赴任の従業員が週末に帰省先と往復すること) |

*①〜③の経路を逸脱または中断した場合、その逸脱または中断の間及びその後の移動は「通勤」に含まれません。

もっとも、以下の場合には例外的に「通勤」に該当し、通勤災害と評価されます。

上記逸脱または中断が、日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合、当該逸脱または中断の間を除いて「通勤」に含まれます。

厚生労働省令で定めるものとしては、日用品の購入・職業能力開発のための受講・選挙権の行使・病院での診療等が挙げられます(労災保険法施行規則8条)。

勤務時間後の任意参加の飲み会等への参加は、業務と密接に関連するものであれば「就業」のための移動として「通勤」に含まれます。

仮に事前に申告していた通勤経路から外れていたとしても通勤手段を電車から車に変えた場合で、その経路や通勤手段が従業員が用いるものとして合理的であれば、法的には通勤中と認められます。

例えば、介護目的での通勤経路からの逸脱後の事故は通勤災害に含まれると判断されています。

例外事由に該当するか迷われた時は専門の弁護士に相談することをお勧めします。

長時間労働やパワハラによる精神障害の労災の認定基準

心理的な負荷によって精神障害となった場合の労災の認定基準は、令和5年9月1日から一部改正されています。

新基準について、こちらをご参考にされてください。

参考:厚生労働省「心理的負荷による精神障害の認定基準について」

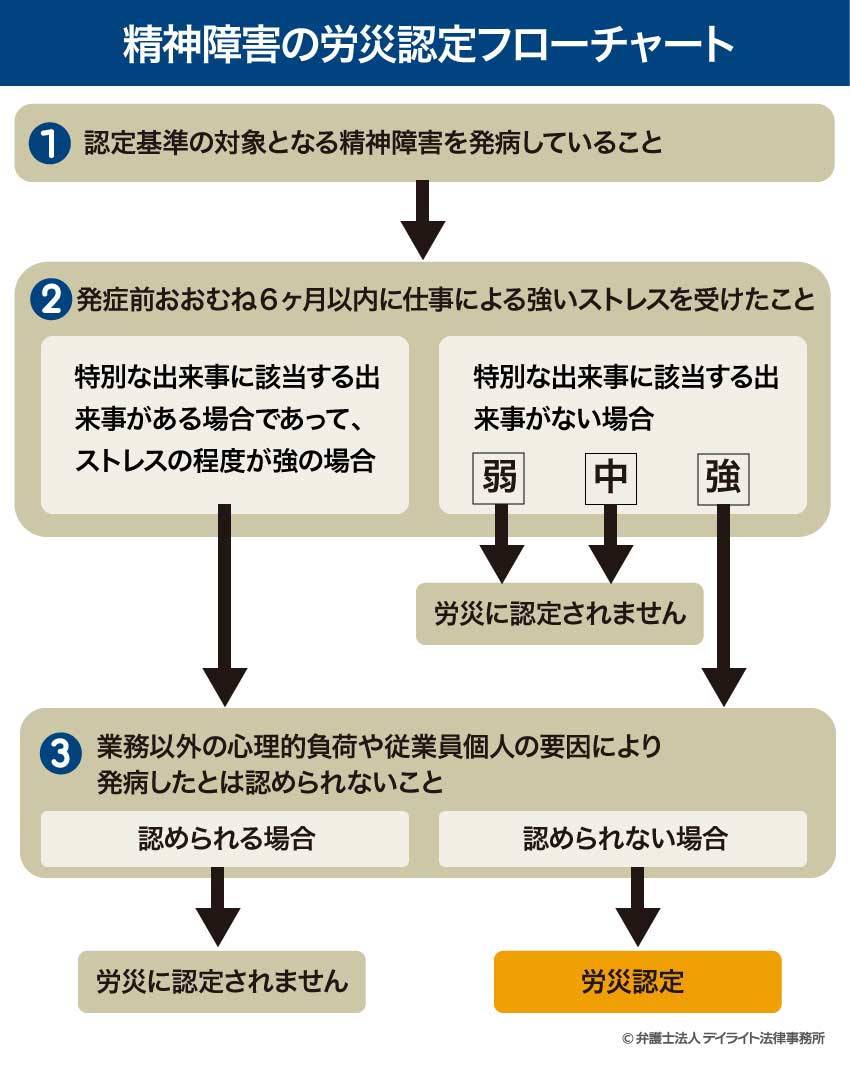

長時間労働やパワハラによる精神障害の認定基準は、以下の3つの要件該当性をもって判断します。

- 要件①:認定基準の対象となる精神障害を発病していること

- 要件②:発症前おおむね6ヶ月以内に仕事による強いストレスを受けたこと

- 要件③:業務以外の心理的負荷や従業員個人の要因により発病したとは認められないこと

要件②の強いストレスの強度は、精神障害を発病した従業員がその出来事とその後の状況を主観的にどう受け止めたわけではなく、同種の従業員が一般的にどう受け止めるかという観点から判断されます。

同種の従業員とは、職種、職場における立場や職責、年齢、経験等が同じ人をいいます。

認定対象となる精神障害は以下の通りに分類されています。

| 分類コード | 疾病の種類 |

|---|---|

| F0 | 症状性を含む器質性精神障害 |

| F1 | 精神作用物質使用による精神及び行動の障害 |

| F2 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 |

| F3 | 気分(感情)障害 |

| F4 | 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害 |

| F5 | 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群 |

| F6 | 成人のパーソナリティおよび行動の障害 |

| F7 | 精神遅滞(知的障害) |

| F8 | 心理的発達の障害 |

| F9 | 小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害、特定不能の精神障害 |

労働基準監督署の調査に基づき、発症前おおむね6ヶ月の間に起きた業務による出来事について、下記の表により「強」と評価される場合に、要件②を満たします。

強いストレスを受けたかどうかは、「特別な出来事」とその他の「具体的出来事」の2つに分けられます。

特別な出来事に該当する出来事が認められた場合には、ストレスの程度は「強」と評価されます。

| 出来事の類型 | 具体例 |

|---|---|

| 自身の重大な業務上の傷病 | 生死に関わる、極度の苦痛を伴う、または永久労働不能となる後遺障害を残す業務上の病気や怪我をした |

| 業務上の重大事故 | 業務に関連し、他人を死亡させ、または生死に関わる重大な怪我を負わせた |

| 業務に関する性犯罪の被害 | 望まない性的行為やわいせつ行為などのセクシャルハラスメントを受けた |

| 極度の長時間労働 | 発病直前1ヶ月おおむね160時間を超えるような時間外労働 |

特別の出来事に該当する出来事がなかった場合は、その他の具体的出来事を「強」「中」「弱」と評価します。

その他の具体的出来事が複数存在する場合は、それぞれの内容を考慮して総合的に判断されます。

その他の具体的出来事の中でストレスの程度が「強」場合は以下のものがあります。

- 重度の病気や怪我をした

- 業務に関連し、重大な人身事故や重大事故を起こした

- 会社の経営に影響するなど重大な仕事上のミスをし、事後対応にも当たった

- 退職を強要された

- 上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた

- 同僚等から、暴行またはひどいいじめ・嫌がらせを受けた

その他の具体的出来事の中でストレスの程度が「中」場合は以下のものがあります。

- 悲惨な事故や災害の体験、目撃をした

- 会社で起きた事故、事件について責任を問われた

- 自分の関係する仕事で多額の損失等が生じた

- 業務に関連し、違法行為を強要された

- 達成困難なノルマが課された

- 新規事業の担当になった、会社の立て直しの担当になった

- 顧客や取引先から無理な注文を受けた

- 顧客や取引先からクレームを受けた

- 仕事内容・仕事量の大きな変化を生じさる出来事があった

- 1ヶ月に80時間以上の時間外労働を行った。

- 2週間(12日)以上にわたって連続勤務を行った

- 配置転換があった

- 転勤した

- 複数名で担当していた業務を1人で担当するようになった

- 非正規社員であるとの理由等により、仕事上の差別、不利益取り扱いを受けた

- 上司とのトラブルがあった

- 同僚とのトラブルがあった

- 部下とのトラブルがあった

- セクシャルハラスメントを受けた

長時間労働に従事することも精神障害発病の原因となり得ます。

ストレスの程度が「強」と判断される場合は以下の通りです。

- 発病直前1ヶ月におおむね160時間を超えるような時間外労働がある場合

- 発病直前3週間に1月あたりおおむね120時間以上の時間外労働がある場合

- 発病前の2ヶ月間連続して1月当たりおおむね120時間以上の時間外労働を行った場合

- 発病直前3ヶ月に1月あたりおおむね100時間以上の時間外労働がある場合

- 転勤して新たな業務に従事し、その後月100時間程度の時間外労働を行った場合

なお、上記時間外労働時間数は目安であって、この基準に至らない場合でもストレスの程度を「強」と判断する場合があります。

ストレスの程度についてご自身で判断がつかない場合は、専門の弁護士にご相談いただければと思います。

以下のような場合には、仕事以外のストレスや従業員が元々有している素質が原因で発症したと判断されます。

離婚や重い病気、家族の死亡や多額の財産の損失、天災や犯罪の被害体験をした場合、過去に精神疾患で通院歴があったり、アルコール依存などの問題があり、従業員側の要因によって、精神疾患を発症したと判断される場合

以上の場合は、精神障害が労災によるものであると評価できないため、要件③を充足しないことになります。

脳・心臓疾患による過労死の労災認定基準

脳・心臓疾患の認定基準の対象疾病は以下の通りです。

| 脳血管疾患 | 虚血性心疾患等 |

|---|---|

|

|

これらの疾病が長期間にわたる長時間の仕事やその他血管病変等を著しく増悪させる仕事が原因で発症した場合には、「業務上の疾病」と推定されます。

この点については、専門の弁護士に相談することをお勧めします。

脳、心臓疾患による過労死が認定される場合は、以下の3つのうちの「いずれかに」該当する場合です。

- 要件①:長期間の過重業務

- 要件②:短期間の過重業務

- 要件③:異常な出来事

長時間の労働等が長期間に渡って続くことで疲れが溜まり、その結果、脳・心臓疾患を発症させることがあります。

長時間の労働等が長期間に渡って続くことで疲れが溜まり、その結果、脳・心臓疾患を発症させることがあります。

このことから、業務の過重性を評価するにあたっては、発病前の一定期間の仕事内容を観察し、発症時において疲れがどれほど溜まっていたのかという観点から判断されます。

業務の過重性は、労働時間、不規則勤務、拘束時間の長短、出張の多寡、交代制勤務・深夜勤務、作業環境(温度・騒音・時差)、業務による精神的緊張から判断されます。

労働時間に着目した場合、発症日を起点とした1ヶ月単位の連続した期間について、以下の通り場合わけされます。

| ケース | 備考 | 業務と発症との関係性 |

|---|---|---|

| ①発症前1ヶ月間ないし6ヶ月間にわたって、1ヶ月当たりおおむね45時間を超える時間外労働が認められない場合 | *「発症前1カ月ないし6カ月」とは、発症前の6カ月全ての期間をいいます。

例えば、7月に発症した場合、その1カ月前の6月から1月までの間の全ての期間で1ヶ月当たり45時間を超えた月がないことです。 |

業務と発症との関係性は弱いと評価されます。 |

| ②おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなっている場合 | *「時間外労働」とは、1週間当たり40時間を超えて労働した時間をいいます。 | 労働時間が長くなるにつれて業務と発症との関係性が徐々に強まると評価されます。 |

| ③発症前1ヶ月間におおむね100時間又は発症前2カ月間ないし6カ月間にわたって、1カ月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合 | *「発症前2カ月間ないし6カ月間」とは、発症前2〜6カ月のいずれかの期間をいいます。

例えば、7月に発症した場合、6月に100時間、その前の5月・4月・3月・2月・1月のうち、どこかの月が80時間を超えている場合です。 |

業務と発症との関係性が強いと評価されます。 |

上記に該当しない場合でも、これに近い時間外労働があり、労働時間以外のストレス要因を考慮して、業務と発症との関連性が強いと評価できる場合には、脳・心臓疾患が長時間の過重業務により生じたと評価される場合があります。

なお、仕事以外のストレスや従業員が元々有している素質が原因で発症した場合には、要件①を満たしません。

短期間でも過重業務があった場合には、脳・心臓疾患が長時間の過重業務によって発生したと評価されます。

短期間とは、具体的に発症前おおむね1週間を指します。

仕事による過重なストレスは、発症に近ければ近いほど影響が強い(時間的関連性が強い)とされます。

そこで、以下の要素をもって仕事と発症との時間的関連性を判断します。

- 発症直前から前日までの間に特に過度の長時間労働があった場合

- 発症直前から前日までの間の業務が特に過重であると認められない場合であっても、発症前おおむね1週間以内に過重な業務が継続している場合には、業務と発症との関連性があると考えられ、この間の業務が特に過重であるか否か

以下の場合には業務と発症との時間的関連性が強いと評価されています。

- 発症直前から前日までの間に特に過度の長時間労働が認められる場合

- 発症前おおむね1週間継続して深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行っている場合

発症直前に異常な出来事があった場合とは以下の通りです。

例えば、

・業務に関連した重大な人身事故や重大事故に直接関与した場合

・事故の発生に伴って著しい身体的、精神的負荷のかかる救助活動や事故処理に携わった場合

・生命の危険を感じさせるような事故や対人トラブルを体験した場合b 発症日またはその前日に急激で著しい身体的負荷を強いられる事態があった場合

例えば、

・著しい身体的負荷を伴う消火作業、人力での除雪作業、身体訓練、走行等を行った場合c 発症日またはその前日に急激で著しい作業環境の変化があった場合

例えば、

・著しく暑熱な作業環境下で水分補給が阻害される状態や著しく寒冷な作業環境下での作業を行った場合

・温度差のある場所への頻回な出入りを行った場合

腰痛の労災認定基準

腰痛が労災認定される場合は以下の2つです。

腰痛が労災認定される場合は以下の2つです。

- ① 仕事中の突発的な出来事により起こる「災害性の原因による腰痛」

- ② 日々の業務による腰部への負荷の蓄積により起こる「災害性の原因によらない腰痛」

「災害性の原因による腰痛」と認定されるためには、怪我等による腰痛で、以下の2つの要件のどちらも認められることが必要です。

- ① 腰の怪我またはその怪我の原因となった急激な力の作用が、仕事の突発的な出来事によって生じたと明らかに認められること

- ② 腰に作用した力が腰痛を発症させ、または腰痛の既往症・基礎疾患を著しく悪化させたと医学的に認められること

※「ぎっくり腰」は、日常的な動作により生じるものであることから、要件①の「仕事中の突発的な出来事」に当たらず、通常は労災認定されません。

災害性の原因によらない腰痛とは、日々の仕事による腰への負荷が徐々に影響した結果発症してしまった腰痛をいいます。

具体的には、以下の場合に分けて判断されます。

筋肉等の疲労を原因とした腰痛

筋肉等の疲労を原因とした腰痛約3ヶ月以上にわたり、次のような業務に従事したことにより、腰痛が発生したときは、労災認定の対象となります。

- 約20kg以上の重量物または重量の異なる物品を繰り返し中腰の姿勢で取り扱う業務

- 毎日数時間程度、腰にとって極めて不自然な姿勢を保持して行う業務

- 長時間立ち上がることができず、同一の姿勢を持続して行う業務

- 腰に著しく大きな振動を受ける作業を継続して行う業務

骨の変化を原因として腰痛

骨の変化を原因として腰痛約10年以上にわたり、継続して重量物を取り扱う以下のような業務に従事したことにより、骨の変化を原因として腰痛が発生したときは、労災認定の対象となります。

- 約30kg以上の重量物を、労働時間の3分の1程度以上に及んで取り扱う業務

- 約20kg以上の重量物を、労働時間の半分程度以上及んで取り扱う業務

もっとも、腰痛は、業務とは無関係に加齢によって生じる場合も多く、骨の変化を原因とした腰痛が労災認定の対象となるには、通常の加齢による骨の変化を明らかに超える場合に限られます。

後遺障害の労災認定基準

仕事中に怪我をして病院に通院したとしても、怪我が完全に治らない場合があります。

将来にわたって残る怪我が後遺障害と認定された場合、労災保険から給付金をもらうことができます。

後遺障害にはランク(等級)があり、最も重いランクである1級から最も軽いランクである14級までに区分した上で、その等級に応じて支給されます。

労災によって負った怪我が後遺障害のどのランクに当たるかは、後遺障害等級表をもって判断します。

後遺障害等級表とは、身体障害がどのランクの後遺障害に当たるかの判断基準をまとめたものになります。

後遺障害14級であれば以下のように設定されています。

| 障害等級 | 給付の内容 | 身体障害 |

|---|---|---|

| 第一四級 | 同五六日分 | 一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 二 三歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 二の二 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 三 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 四 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 五 削除 六 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失つたもの 七 一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの 八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの 九 局部に神経症状を残すもの |

例えば、普段の仕事を行うことはできるものの、めまいの症状が残っており、医者からも仕事中にめまいが起こることが予測できる場合には、14級9号の「局部に神経症状を残すもの」に該当します。

引用元:厚生労働省「障害等級表」

ランクが上がれば上がるほど身体障害の程度は重く、仕事への復帰等が難しくなるため給付金の金額は高額になります。

後遺障害の認定についてご不明な点があれば、専門の弁護士に相談することをお勧めします。

労災が認定される確率

脳、心臓疾患を発症したとして労災請求を行った件数は、直近の令和3年度では753件で、労災支給決定(認定)件数は172件で約23%となっています。

なお、令和3年度において、新型コロナウイルス感染症に関連する脳、心臓弛緩の労災支給決定件数は4件でした。

業務における強いストレスによる精神障害を発病したとする労災請求件数は、増加傾向にあり、令和3年度では、2,345件で、前年度比295件の増加となっています。

そして、令和3年度の労災支給決定(認定)件数は、629件で約27%となっています。

なお、令和3年度について、新型コロナウイルス感染症に関連する精神障害の労災支給決定(認定)件数は18件でした。

労災が認定される従業員の4つのメリット

①治療費を負担する必要がない

労災が認定された場合、労災保険の給付(専門用語としては「療養給付」といいます)を受けることができます。

これにより、病院で治療を受けた際に生じた治療費を負担する必要がなくなります。

労災保険は、金銭以外も療養の給付対象となるため、給付の範囲は、診察や薬剤の投与、手術、居宅での看護なども含まれます。

もっとも、以下の2点について注意をする必要があります。

療養の給付を受けるためには、労働災害補償保険法で規定された指定病院等を受診する必要があります。

指定病院等とは、労災保険を取り扱う病院を指し、社会復帰促進等事業で設置された、もしくは労働局長の指定を受けた病院である必要があります。

指定病院の検索は下記のURLを参照してください。

もっとも、指定病院等での受診を受けていなくても、いったん治療費を自費で出した上で、後に労災保険に請求することで負担した治療費全額を帳消しにすることができます。

「治癒」とは必ずしも怪我や病気が完治することを意味するものではありません。

労災保険法上の「治癒」とは、これ以上治療しても大幅な症状改善の効果が期待できなくなった状態(専門用語としては「症状固定」といいます)をいいます。

治療をしたものの痛み等が残っていた場合であっても、症状固定までしか治療費は補償されない場合がありますので注意が必要です。

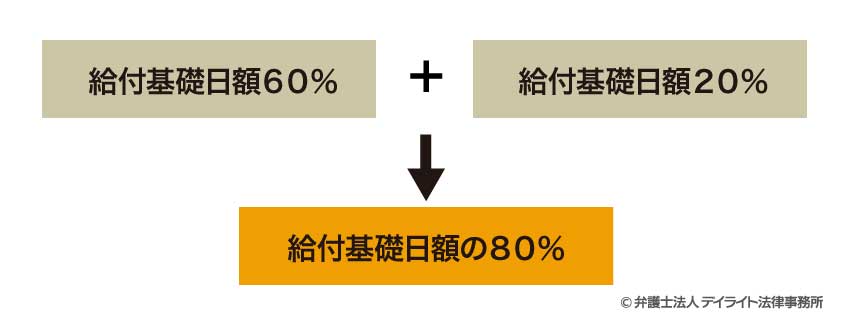

②休業補償などの給付を受けることができる

労災保険の給付の1つとして、病院に入院・通院したことにより、仕事を休まなくてはならなくなった期間について補償を受けることができます。

休業補償として給付される金額は、給付基礎日額の60%と特別支給金の20%です。

以下詳しく解説いたします。

給付基礎日額の60%の計算式は以下の通りです。

給付基礎日額とは、労災発生日または労災による傷病が発生したと診断された日の直前3ヶ月間の賃金の総額を3ヶ月間の暦日数で割ったものとなります。

なお、上記賃金にボーナスは含みません。

例えば、労災発生日が7月1日の場合、4月・5月・6月の賃金総額が75万であった場合、これを3ヶ月間の暦日数である91日で割ったものが給付基礎日額となります。

休業日数とは、従業員が治療のために必要な日数をいいます。

休業補償給付は法律で3日間の待機期間があり、実際に給付が始まるのは、休業日数が4日目になってからになります。

もっとも、業務災害の場合、労働基準法により、会社が待機期間中の3日間について休業補償する必要があるため、事実上は、休業初日から給付を受けることができます。

給付基礎日額の20%の計算式は以下の通りです。

給付基礎日額の60%の計算式と同様に給付基礎日額を計算します。

計算機で休業補償を簡単に計算!

当事務所では、休業補償の概算額を素早く確認したいという方のために、オンラインで、かつ、無料で自動計算できるサービスをご提供しています。

計算機は休業補償を簡易迅速に把握するためのものであり、個別の状況には対応していませんので、正確な金額については労災問題に詳しい弁護士へ相談されてください。

計算機は休業補償を簡易迅速に把握するためのものであり、個別の状況には対応していませんので、正確な金額については労災問題に詳しい弁護士へ相談されてください。

③治療のために仕事を休んだことによって解雇されない

治療のために仕事を休んでしまった場合、会社から用済みとして解雇されてしまうのではないかと不安に思われる方がいるかと思います。

労災が認定された従業員については法律上解雇が制限されます。

もっとも、以下の場合には、解雇制限が解除される点には注意が必要です。

- 会社側が打切補償として1200日分の給与を支払った場合

- 従業員が労災から傷病補償年金の支払いを受けている場合

- やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合

- 休業中に定年となったことによる定年退職の場合

④労災保険給付の支給基準において従業員の過失割合の影響を受けない

裁判上では、会社に損害賠償責任が認められる場合であっても、従業員側に過失があった場合は、会社側の賠償額が減額されることがあります。

一方、労災保険の場合、会社側に落ち度があることが労災認定の要件とはなっていません。

したがって、従業員側に落ち度があったとしても、給付を受けることができます。

労災が認定される会社の7つのデメリット

①安全配慮義務違反を追求される可能性がある

①安全配慮義務違反を追求される可能性がある

労働契約上の会社は、「労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう必要な配慮をする」(労働契約法5条)義務が課されています(専門用語では「安全配慮義務」といいます。)。

会社は、上記の安全配慮義務に違反した結果、従業員の生命・身体・健康に損害が生じた場合、従業員(従業員が死亡してしまった場合はその遺族)に対して損害賠償責任を負うことになります。

安全配慮義務の内容は、従業員の生命・身体等の安全を図るべく、諸々の措置(手段)を講じる義務であって、その内容は、会社の業種、従業員の業務内容、損害が生じた際の状況等を踏まえて決定されます。

近年問題となる類型としては、長時間労働に従事する従業員が、身体もしくは精神に障害を生じた場合、会社は障害を負った従業員の業務量を適切に配分する安全配慮義務を怠ったと判断された判例があります。

安全配慮義務違反による会社の賠償すべき損害は以下のものが挙げられます。

慰謝料

労災保険では、慰謝料については支給されません。

慰謝料とは、労災によって仕事を休まなければならなかったことに対する迷惑料のことです。

会社は従業員から損害賠償請求として裁判上で慰謝料を請求されることになってしまいます。

具体的には、従業員の入通院慰謝料、後遺障害が残った場合の後遺障害慰謝料や死亡した場合の死亡慰謝料が挙げられます。

休業損害

会社は労働災害により従業員が怪我をし、治療のために仕事を休む必要が生じた場合、休んだ期間に発生した従業員の損害を補填しなければならない可能性があります。

休業損害の計算方法は以下の通りです。

給付基礎日額の算出方法は既に記載した休業補償の項目で説明しておりますのでご確認ください。

なお、労災発生の原因が交通事故である場合には、交通事故の加害者に対して休業損害を請求することになります。

その他

上記項目の他には、入院雑費等の実費や死亡した場合の葬儀費用等後遺障害や死亡した場合に逸失利益が挙げられます。

②裁判を起こされる可能性

労災が発生した場合、労災に遭った従業員やその遺族が会社に対して損害賠償を求めて裁判を起こされる可能性があります。

もし裁判を起こされた場合には、判決によって従業員に発生した損害について多額の賠償金を支払わなければならないケースが考えられます。

さらに、裁判は短期間で終わるというものではありません。

判決が出されるまでに1年以上を要する場合もあります。

裁判が長引けば長引くほど会社は長期間裁判への対応を求められることになります。

また、裁判が起こされたことがきっかけで会社のブランドイメージが低下するといった事態も想定されます。

会社のブランドイメージの低下は外部との問題だけでなく、会社への不信感から入社希望者の減少や退職者の増加といった内部の問題も発生します。

③労災事故対応による生産性の低下

会社は、業務災害により被災した従業員や遺族から保険給付の請求のために必要な証明を求められたときは、速やかに証明をしなければならないとされています(労災規則23条2項)。

このような従業員の要求への対応を始めとして、事故対応のために人材や時間等の一定のリソースを割かなければならず、本来の業務遂行に支障が生じる恐れがあります。

なお、会社は、業務災害に関する保険料請求につき意見があるときは、労働基準監督署長に対して意見具申することができます(労災規則23条の2)。

保険料請求に不服がある場合は、専門の弁護士に相談されることをお勧めします。

④社会的信用の失墜

一度裁判を起こされてしまえば、テレビや新聞で報道されることにより、会社と従業員との間の問題が公の場にさらされることになります。

そうなると、社会から「この会社は労災を引き起こしてしまうような劣悪な環境下で従業員に仕事をさせている」といった悪いイメージを持たれることになりかねません。

また、SNSの発展により、上記問題が拡散され、風評被害等の会社の社会的信用を失墜させるような事態に発展することにもなりかねません。

⑤解雇制限のリスク

労災が認定された従業員については法律上解雇が制限されてしまいます。

もっとも、以下の場合には、上記制限が解除されます。

- 会社が打切補償として1200日分の給与を支払った場合

- 従業員が労災から傷病補償年金の支払いを受けている場合

- やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合

しかし、会社としては、通常業務をしている中では発生しなかったコストが生じるという点ではデメリットになります。

⑥労災保険料が上がることや罰則も考えられること

100人以上の従業員を雇用する会社などでは、労災保険の支払い実績に応じて労災保険料を増減させる「メリット制」を採用している場合があります。

労災認定されることにより次年度以降の労災保険料が最大40%増減されることになります。

従業員が死亡したり、重大な障害を負うような労災事故については罰則が課される可能性があります。

具体的には、労働安全衛生法では、従業員の危険を防止するために事業主が必要な措置をとらなければならないことを定めており、これに違反した場合には事業者に6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

⑦行政処分を受ける可能性があること

国や都道府県の許可を受けて営業するような許認可業種(建設業や派遣業など)では、労災事故が発生すると、法令に違反したとして、指示処分などの行政処分の対象となることがあります。

多くの公共機関では、入札には「指名停止措置要綱」が設けられており、重大な労災事故があった場合は、指名停止処分になる場合があります。

参考:国土交通省「工事請負契約にかかる指名停止等の指導要領」

労災の認定基準に関するQ&A

新型コロナウィルス感染症にも認定基準がある?

近年世間を騒がせている新型コロナウイルス感染症にも労災の認定基準が存在します。

近年世間を騒がせている新型コロナウイルス感染症にも労災の認定基準が存在します。

令和4年11月30日時点での新型コロナウイルス感染症に関する労災請求件数は以下の通りです。

| 業種 | 請求件数 | 決定件数 | うち支給件数 |

|---|---|---|---|

| 医療従事者等 | 92,917 | 71,975 | 71,703 |

| 医療従事者等以外 | 35,549 | 27,820 | 27,639 |

引用元:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に関する労災請求件数等」

新型コロナウイルスへの感染が労災として認定される基準は以下の通りです。

- ① 感染経路が業務によることが明らかな場合

- ② 感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合

①感染経路が業務によることが明らかな場合

①感染経路が業務によることが明らかな場合 ②感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合

②感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合【 業種別の認定基準 】

| 業種 | 認定基準 |

|---|---|

| ①医療従事者等 | 患者の診療もしくは看護の業務または介護の業務等に従事する医師、看護師、介護従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合は、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災認定がされます。 |

| ②医療従事者等以外の従業員であって感染経路が特定されたもの | 感染源が業務中に存在していたことが明らかに認められる場合には、労災認定がされます。 例えば、勤務中、同僚従業員と作業車に同乗していたところ、後日、作業車に同乗した同僚が新型コロナウイルスに感染していることが確認され、当該同僚から感染したと認められたことから、労災認定された事例があります。 |

| ③医療従事者以外の従業員であって感染経路が特定されないもの | 感染経路が特定されない場合であっても、感染リスクが相対的に高いと考えられる労働環境下での業務に従事していた従業員が感染した時には、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められるか否かを、個々の事案に即して適切に判断するとされています。 具体的には、発症前14日間に、感染リスクが相対的に高いと考えられる労働環境下での業務に従事しており、私生活での行動等から一般生活では感染リスクが非常に低い状況であったことが認められた場合に、労災認定がされています。 労災認定の判断は、新型コロナウイルスの潜伏期間内の業務従事状況、一般生活状況等を調査した上で、医学専門家の意見も踏まえて行うとされています。 |

労災が認定されると裁判でも勝てる?

労働基準監督署が労災と認定した場合であっても、裁判上で会社の安全配慮義務違反が必ず認められるとは限りません。

労働基準監督署が労災と認定した場合であっても、裁判上で会社の安全配慮義務違反が必ず認められるとは限りません。

もっとも、裁判上で会社の損害賠償責任が問題となる場面でも労災保険法の補償における労災認定があることは重要な判断材料になります。

訴訟において、裁判官の心証が、労災認定の判断と同じ判断になるという事実上の効果も期待できます。

しかし、労災認定は、裁判所を拘束するものではないため、労災で業務上認定がされても、裁判上では、業務起因性が否定される可能性もあります。

その逆として、労災において不支給決定(業務外認定)がされたとしても、裁判上での損害賠償請求が認められる場合もあります。

さらに、十分な証拠がない事案では、労災認定を先行させれば、労働基準監督署が収集した資料を、裁判上で証拠として活用することができるというメリットもあります。

また、労災認定(業務上認定)がされていれば、労災認定がない場合に比べて、会社との交渉がスムーズに進む可能性が高くなります。

以上のように、労災認定があることは重要な要素となりますので、早期に弁護士に相談することをお勧めします。

まとめ

- 労災とは、従業員が仕事中(業務災害)や通勤中(通勤災害)に怪我をしたり、病気に罹ったり、亡くなってしまうことをいう

- 労災認定を受けると労災保険給付を受けることができる

- 長時間労働やパワハラによる精神障害、事故による怪我や死亡、脳・心臓疾患による過労死、腰痛、後遺障害にそれぞれ認定基準がある

- 労災が認定される確率は、約2割から3割程度である

- 労災が認定される従業員のメリットとして以下の4つがある

①治療費を負担する必要がないこと

②休業補償などの給付を受けることができること

③治療や仕事を休んだことによって解雇されない

④労災保険給付の支給基準において従業員の過失割合の影響を受けないこと - 労災が認定される会社のデメリットとして以下の7つがある

①安全配慮義務違反を追及される可能性があること

②裁判を起こされる可能性があること

③労災事故対応による生産性の低下があること

④社会的信用の失墜の恐れがあること

⑤解雇制限のリスクがあること

⑥労災保険料が上がることや罰則も考えられること

⑦行政処分を受ける可能性があること - 新型コロナウイルス感染症にも認定基準が存在する

- 裁判をする前に労災認定がなされている場合、裁判上で重要な判断材料となる

労災事故は、お立場が従業員か会社かで、必要となるサポートが異なります。

デイライトでは、トップクラスのサービスを提供するため、それぞれの立場に応じた専門チーム(従業員側は人身障害部、会社側は企業法務部)がご対応します。

お気軽にご相談ください。