このページでは、以下の事柄について弁護士が解説をしています。ぜひ参考にされてください。

この記事でわかること

- 労災事故って何?

- どのようなものが労災事故になるのか?

- 労災事故の発生状況

- 労災事故が発生した場合の流れ

- 労災事故の事故報告書とは?

労災事故とは?

労災事故とは、労働者が業務中、通勤途中に事故が発生し、そのことでけがや病気が生じることをいいます。

労災事故に該当すれば、労災保険から治療費や休んだ場合の給料といった様々な補償を受けることができます。

労災事故に当てはまる条件

労災事故に当てはまるためには、いくつか条件があります。

ここでは、その条件について解説していきます。

対象となる労働者

労災事故の対象となるのは、労働者です。

基本的に、会社や個人事業主の人から雇われている人であれば労働者となるため、労災事故の対象となり得ます。

したがって、正社員でなければ労災事故にならないということではありません。

アルバイトや契約社員、派遣社員も労災事故の対象となります。

他方で、会社役員(取締役)は雇用ではなく、委任(業務委託)のため、労災事故の対象とならないことになります。

例外的に、建設業の一人親方といったケースでは、労災保険に特別加入することができることになっています。

特別加入をしているケースでは、厳密にいうと労働者とはいえない場合も労災事故の対象となります。

特別加入については厚生労働省のHPも参考にしてください。

また、中小企業や個人事業主の中には労災保険に従業員を加入させていないというケースも散見されます。

しかしながら、仮に使用者側の都合で労災保険に加入させていなかったとしても、その従業員については、労災事故の補償の対象となります。

この場合、加入させていなかった中小企業や個人事業主は追徴などのペナルティを受けることになります。

そのため、中小企業や個人事業主の皆様は、一人でもアルバイトなどの従業員を雇用する場合には、必ず労災保険に加入させるようにするようにしましょう。

労災保険の加入方法については、以下の厚生労働省のサイトもご参照ください。

引用元:労働保険の成立手続|厚生労働省

対象となる事故

次に労災事故の対象となる事故の条件についてみていきます。

次に労災事故の対象となる事故の条件についてみていきます。

労災事故には大きく分けて業務災害と通勤災害があり、それぞれの特徴は以下のとおりです。

| 業務災害 | 業務中(仕事中)に発生した事故 |

|---|---|

| 通勤災害 | 出社、退社の通勤途中に発生した事故 |

まず、業務中に発生した事故である業務災害についてみていきます。

業務災害として労災事故の対象となるには、事故にあった労働者の業務とけがや病気との間に、業務に内在する危険が現実のものとなったといえるだけの関係(相当因果関係といいます。)があることが必要とされています。

この相当因果関係の判断に当たっては、「業務遂行性」と「業務起因性」という2つの視点で考えるのが一般的です。

業務遂行性とは、まさに業務中であるかという視点ではなく、労働者が事業主の支配、管理下にあるといえるかを基準に判断されます。

そのため、厳密にいえば業務中ではない時間における事故でも、会社の支配、管理下にあるとして、業務遂行性が認められるケースもあります。

業務遂行性が認められる事故の類型としては以下の3つに分類されます。

- ① 工場や事務所内で作業中に発生した災害

- ② 工場や事務所内の休憩中の災害や始業前、終業後の災害

- ③ 工場や事務所外で業務中に発生した災害(顧客回りや出張中の事故)

次に、業務起因性は、業務を含めて、雇用契約に基づく危険が現実化したものと経験則上認められるかを基準に判断するとされています。

具体的には、先ほどの業務遂行性の3つの類型に応じて、

①工場や事務所内で作業中に発生した災害

①工場や事務所内で作業中に発生した災害 ②工場や事務所内の休憩中の災害や始業前、終業後の災害

②工場や事務所内の休憩中の災害や始業前、終業後の災害 ③工場や事務所外で業務中に発生した災害(顧客回りや出張中の事故)

③工場や事務所外で業務中に発生した災害(顧客回りや出張中の事故)このように、業務災害に該当するかどうかについては、業務遂行性と業務起因性という2つの視点で具体的なケースごとに検討していくことになります。

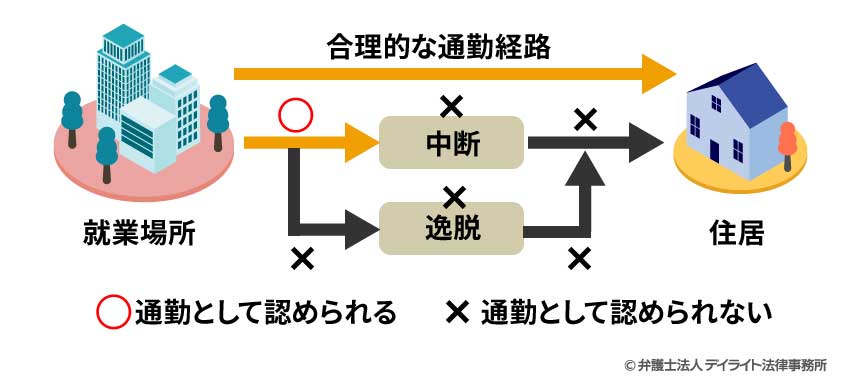

業務災害の次に、通勤災害についてみていきましょう。

通勤災害とは、出社、退社の通勤途中に発生した事故のことですが、「通勤」については、

- ① 住居と就業場所(働く場所)との往復

- ② 就業場所から他の就業場所への移動

- ③ 単身赴任先から規制先への移動

のうち、合理的な経路及び方法により行うこと、業務以外のものとされています(労災保険法7条2項)。

「合理的な経路及び方法」とは、必ずしも一つに限られるわけではありません。

明らかに遠回りしている、おかしいということがなければ「合理的な経路及び方法」となります。

そのため、いつもは車通勤の従業員が車を点検に出している、故障している、当日の天気などを理由としてバス通勤をした場合でも合理的な経路及び方法として認められます。

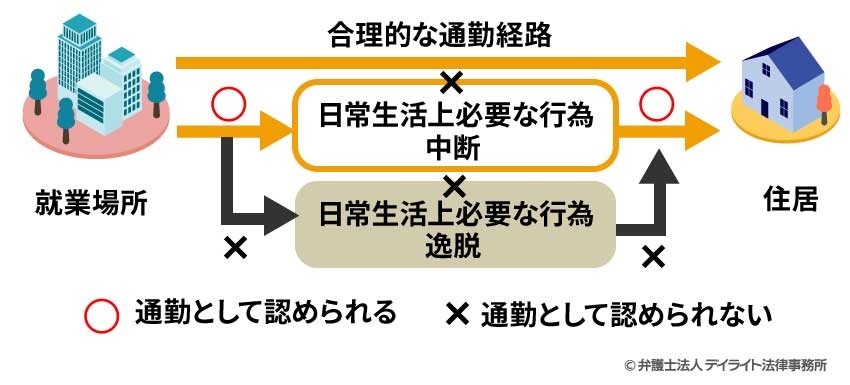

しかしながら、通勤の途中で寄り道をした場合には、通勤災害に該当するかどうか別途判断が必要になります。

それが、「逸脱・中断」というものです。

逸脱・中断となる寄り道をした場合には、寄り道をした以降の移動は「通勤」ではなくなります。

そのため、労災の対象となりません。

ただし、あらゆる寄り道が中断・逸脱として労災保険の対象外となると、必ず自宅とオフィスを直接行き来しなければ労災とならないとなってしまい、補償の範囲が狭くなってしまいます。

そこで、以下の寄り道であれば、逸脱・中断の間を除いて、「通勤」になると明記されています(労災保険法7条3項、規則8条)。

- 日用品の購入

- 職業能力開発のための受講

- 選挙権の行使

- 病院での受診

- 要介護状態にある近親者の介護

つまり、これらの用事で寄り道をした場合には、合理的な通勤経路に復帰したところから例外的に通勤災害として補償されることになります。

具体的にどの時点で復帰したといえるかについては、個別の移動ルートごとに判断せざるをえないため、社労士や弁護士に相談してください。

労災事故の発生件数

それでは、日本全国でどのくらい労災事故が発生しているのか、厚生労働省の統計資料を踏まえて、紹介していきます。

令和3年の労災事故による死亡者数は全国で867人となっています。

前年の令和2年は802人でしたので、65人の増加となっています。

この867人のうち、新型コロナウイルスによる死亡者が89人となっていますので、10%ほどが新型コロナに関するものといえます。

次に死亡事故の原因ですが、「墜落・転落」が217件、「はさまれ・巻き込まれ」が135件、「交通事故」が129件となっています。

もっとも、これらの原因による死亡事故は4年前の平成29年に比べていずれも減少傾向となっています。

令和3年の労災事故による休業4日以上の死傷者数ですが、全国で14万9918人となっています。

前年対比でいくと、1万8762人の増加で14.3%の増加となっています。

4年前の平成29年対比でも2万9458人の増加で24.5%もの増加となっています。

このことから労災事故による死傷者数は近年増加傾向にあるといえます。

14万9918人のうち1万9332人については、新型コロナウイルスの感染となっており、前年の令和2年の6041人と比べ、1万人以上増加しています。

この新型コロナウイルスの感染を除いても令和3年は令和2年に比べて死傷者数が増加しています。

次に業種別の死傷者数ですが、以下の表のとおりとなっています。

| 業種 | 人数 |

|---|---|

| 製造業 | 2万8605人 |

| 社会福祉施設 | 1万8421人 |

| 小売業 | 1万6860人 |

| 陸上貨物運送事業 | 1万6732人 |

| 建設業 | 1万6079人 |

| 飲食業 | 5095人 |

全体としては、やはり製造業が多いですが、社会福祉施設における死傷者数の件数が2万人弱となっています。

4年前の平成29年には社会福祉施設は9683人だったため、この4年間で2倍近くに増加しているのです。

もちろんこの増加には新型コロナウイルスの影響がありますが、それでも増加率が大きな業種となっており、労基署も注視している業種になります。

次に、14万9918人の死傷者の事故類型についてみていきます。

主な事故原因の種別は以下の表のとおりとなっています。

| 事故類型 | 件数 |

|---|---|

| 転倒 | 3万3672件 |

| 墜落・転落 | 2万1286件 |

| 動作の反動・無理な動作 | 2万777件 |

| はさまれ・巻き込まれ | 1万4020件 |

| 切れ・こすれ | 7638件 |

| 交通事故 | 7079件 |

一番多いのが、「転倒」となっています。

どの業種でも転ぶというのは起こり得ることですので、数が多いというのがわかります。

なお、転倒による4日以上の休業を要するけがをした労働者の60%以上が1か月以上の休業が見込まれるとの統計が厚労省から出ており、会社としては転倒事故を発生させないように、日頃から床の清掃やつまづきやすい段差がないかどうか、従業員の周知が必要になっています。

そのほかの統計資料については、厚労省のHPもご確認ください。

労災事故の典型的ケース〜事例紹介〜

ここからは労災事故の典型的な事例をいくつか紹介・解説していきます。

ここからは労災事故の典型的な事例をいくつか紹介・解説していきます。

死亡事故の事例

事例① 業種 建設業

事故の状況

4階建てビルの解体工事現場において、被災者及び作業員2名の3名で内部解体作業を行っていたところ、2階作業床の端から誤って1階に墜落したもの。

これは先ほどの統計データでもご紹介した死亡事故の原因で最も多い「転落」の事故になります。こういった転落での死亡事故を少しでも防ぐ方法としてはハーネスやヘルメット、作業スペースに柵やコーンを設置するといった方策が考えられます。

事例② 業種 製造業

事故の状況

製材所から収集してきた端材の束を事業場内においてトラックの荷台から降ろすため、被災者が台付け用具を取り外したところ、端材の束(重量約400キログラム)が荷台から落下し、近くで作業をしていた被災者が下敷きとなったもの。

この事例は、人の転落ではなく、物が落下する落下事故になります。台付け用具を取り外しする際に周囲に人がいないかどうかの確認作業を徹底するといった対策が必要になります。

事例③ 業種 運送業

事故の状況

倉庫内で荷下ろし作業のあと、休憩後に歩行不能になり、その後に熱中症による多臓器不全で死亡した。

この事例のように、熱中症による死亡も業務との間で因果関係があると判断されれば、業務災害となります。特に夏場や溶接業などの高温の作業場は注意が必要です。

業務災害によるけがの事例

事例④ 業種 港湾荷役業

事故の状況

大型クレーンに設置されているエレベーターに乗って降下中、エレベーターのワイヤロープが破断してしまい、搬器が落下して、乗っていた被災者は両足を骨折した。

この事例は、死亡事故ではありませんが、作業中のエレベーターの不備による事故で典型的な業務災害になります。

事例⑤ 業種 接客娯楽業

事故の状況

浴槽や配管を二酸化塩素で洗浄する作業で、本来のやり方と異なり、一度に錠剤55錠をバケツに入れて溶かし、浴槽に入れたため、浴槽内から二酸化塩素ガス又は塩素ガスが発生し、被災者がそれを吸い込み、涙流と鼻汁の症状があるまま通常業務を行ったものの、帰宅後に息苦しさを感じ、病院に救急搬送され、塩素ガス中毒の疑いで入院となったもの。

この事故のように、骨折といった外傷だけでなく、有毒ガスによる中毒といった病気も業務災害となり得ます。

通勤災害によるけがの事例

事例⑥

事故の状況

朝、自宅から職場に車で通勤していたところ、信号待ち停止中に後続車に追突されて、むちうちとなったもの。

こうした通勤時の交通事故が典型的な通勤災害になります。

業務災害によるけがの事例

事例⑦ 業種 運送業

事故の状況

トラックで荷物を運搬中に、高速道路で交通事故にあって、両足を骨折し、入院したもの。

この事例では、6と同じく交通事故によるけがになります。しかしながら、6は通勤途中の交通事故であるのに対し、この事例では運送業の労働者がまさに荷物を運搬中という業務中の交通事故となるため、通勤災害ではなく、業務災害となります。

ここで紹介した事例の他にも実際の労災事例については、厚生労働省の職場のあんぜんサイトで紹介されています。

是非ご自身の会社の業種の事例をチェックして、同様のことが起こる可能性があることを認識し、少しでもリスクを低減できる方法を検討していきましょう。

引用元:職場のあんぜんサイト|厚生労働省

労災事故に当たるかどうかが争われた過去の裁判例

ここからは過去に労災事故に当たるかどうかが争われた裁判例をいくつか解説していきます。

判例 否定例)名古屋高金沢支部判決昭和58年9月21日

この裁判例では、社外での忘年会の参加が強制されていなかったことから、業務遂行性が認められないとして労災事故にはならないとして否定されました。

判例 肯定例)最高裁第二小法廷判決平成28年7月8日

最高裁では、労働者が業務を一時中断して事業場外で行われた研修生の歓送迎会に途中から参加した後、業務を再開するため自動車を運転して事業場に戻る際に、発生した交通事故により死亡した事例で、労災事故に当たると判断しています。

このように両者で判断が分かれていますが、労災事故と肯定された最高裁の事例では、業務を中断して行われた懇親会で業務に戻る途中であった点や参加を強く要請されていたという事情が結論を分けたと考えられます。

したがって、忘年会や懇親会に関連するけがが労災事故に当たるかどうかは、飲み会が会社の主催といえるかどうか(参加が強制されていたかどうか、費用の助成などが会社であったかどうか)という点がポイントになるといえるでしょう。

判例 否定例)最高裁第一小法廷判決昭和49年9月2日

この事例は大工のけんかの事例ですが、最高裁はけんかは業務中といっても業務を逸脱した私的な物であるとして業務起因性がないとして労災事故には当たらないと判断しています。

労災事故チェックリスト

労災事故に該当するかどうかについては、先ほど「労災とは」で解説した要件を踏まえて、以下のポイントでチェックしていきます。

まず、実際に発生した事故が業務災害の類型に当てはまるのか、通勤災害の類型に該当するのかを確認します。

②-1業務災害の場合

②-1業務災害の場合 ②-2通勤災害の場合

②-2通勤災害の場合①②のポイントを検討した上で、実際に治療や休業と事故との間に相当因果関係があるかどうかというチェックが必要になります。

具体的には、治療の必要性があるといえるのか、負ったけがや病気を理由に休業する必要があるといえるかどうかです。

そもそも治療の必要性がない、休み必要がないということになると補償されないということになります。

労災の認定基準(別途検討が必要なもの)

労災事故の基本的なチェックポイントは、以上のとおりですが、転落事故でけがといった典型的な労災事故と異なり、別途検討が必要なケースがあります。

労災事故の基本的なチェックポイントは、以上のとおりですが、転落事故でけがといった典型的な労災事故と異なり、別途検討が必要なケースがあります。

それが、うつ病や適応障害をはじめとする非器質的な疾患のケースと、心筋梗塞などの心疾患や交通事故のような外傷ではない脳疾患です。

こうした疾患にはストレスなど様々な要因が考えられるため、因果関係の判断が非常に難しいものになります。

労災として考えられる主な原因としては、以下のものです。

- 長時間労働、過重労働

- パワハラ

- セクハラ

- 仕事の役職等を原因とする過度なプレッシャー

そこで、どのような事実があれば、労災として認定されるかどうかについて、一応の基準が設定されています。

詳しくはこちらをご覧ください。

労災事故の手続きの流れ

実際に労災事故が発生した場合の手続の流れについて、ここでは解説していきます。

①労災事故の発生

労災の手続のスタートは、労災事故の発生です。

業務災害であれ、通勤災害であれ、事故が発生することが最初となります。

なお、先ほど紹介したうつ病や心疾患などの因果関係がわかりにくく、日々の出来事の積み重ねによるものについては、転倒事故のようにわかりやすい労災事故は考えにくいため、この労災事故の発生がいつなのかわかりにくいケースもあります。

②従業員から会社への報告

労災事故が発生した場合、従業員は速やかに会社に報告をしましょう。

従業員の人数の少ない会社の場合には、事故が起こったところを社長や管理者が実際に見ていたということもありますが、多くのケースでは、事故が発生したことを会社にきちんと報告しなければ、会社がそもそも把握できないということになります。

また、会社としても事故の詳細を従業員から聞き取りしなければ、業務を継続してよいのか、機械を一時的に使用中止にする必要があるのかといった判断ができなかったり、再発防止策を検討したりできません。

したがって、労災事故が発生した場合には、必ず従業員は会社に報告し、会社は詳細な事実関係を確認するようにしましょう。

③治療開始

労災事故が発生した場合、労災保険で補償対象となるのは、けがや病気、死亡となっています。

そのため、医療機関での治療が必要ない事故に関しては、労災保険の適用対象外となります。

したがって、労災事故が発生した場合には、まずは医療機関を受診して、治療を受けることになります。

④医療機関から証明資料(診断書)を書いてもらう

労災の手続を進めるに当たっては、労基署に必要書類を提出しなければなりません。

治療を行って、その治療費を請求するためには、療養給付申請、休業中の給与を請求するには、休業給付申請を行います。

いずれにしても治療を行ったこと、休業が必要なことを医療機関に証明してもらわなければなりません。

そこで、それぞれの請求に応じた証明資料を医療機関に作成してもらいます。

病院は通常月ごとに書類を作成しますので、1か月に1回、月の途中で治療が終了した場合には治療終了後に作成してもらうようにしましょう。

⑤必要書類を集めて労基署へ提出

④で医療機関に作成してもらった書類をはじめとして、その他の必要書類を準備して労基署へ提出するのが次の段階です。

具体的にどのような書類が必要になるのか、準備をどのようにすればよいのか、誰に作成して貰えばいいのかという点については、詳しくはこちらをご覧ください。

⑥労基署の調査

必要書類を労基署へ提出した場合、労基署でまずは書類の不備がないかどうか形式面のチェックがなされます。

その後、労災事故の内容、治療の必要性、休業の必要性、後遺障害の有無など、それぞれの請求に応じた調査が行われることになります。

この調査には、けがをした労働者本人への聴取がなされることもあれば、会社の関係者への聴取や現場確認などもなされることがあります。

従業員側と会社側ともに事故原因について特段の認識の相違などがないケースでは、調査期間は短いこともありますが、従業員側と会社側で認識の相違があったり、うつ病などの病気については、関係者へのヒアリングだけでなく、労基署の担当医師へ意見を聞いたりといった手続があるため、半年近く調査に時間がかかることもあります。

⑦支給決定(不支給決定)

⑥の労基署の調査が終了した段階で、請求をした労働者宛に労基署から調査結果が送付されます。

この結果は会社には送付されませんので注意が必要です。

労災事故として支給の対象となる場合には支給決定、因果関係がないなどの理由から支給がされない場合には不支給決定となります。

労災事故に関するQ&A

最後に、労災事故に関してよくあるQ&Aを3つ解説していきます。

労災では事故証明書が必要か?

労災事故の原因が交通事故だった場合には、交通事故の発生を証明する書類が必要になります。その証明書類が事故証明書になります。

労災事故の原因が交通事故だった場合には、交通事故の発生を証明する書類が必要になります。その証明書類が事故証明書になります。

交通事故証明書は、事故があった際に警察に連絡して処理をしてもらえば原則として作成してもらうことができます。

労災だからといって最初の事故処理のときには、特別な手続は必要ありません。通常の交通事故と同じように、警察に連絡して、車検証や免許証を見せ、事故の状況を説明してもらえれば大丈夫です。

この交通事故証明書と第三者行為災害届という書類などを用意して、労災申請を行うことになります。

第三者行為災害については、厚労省が公表しているしおりもご確認ください。

ただし、交通事故の場合には、労災保険と自賠責保険、任意保険のどの保険を使用するかという問題が生じます。

基本的にはどちらの保険を使用するかについては、労働者が選択できますが、治療費などは労災保険と自賠責保険の両方から二重で受け取ることはできないので、どちらか一方からの補償になります。

追突事故などの0:10の被害事故の場合には、加害者が任意保険に加入している場合には、多くのケースで加害者の任意保険会社が治療費の立替え(一括対応といいます。)を行ってくれるため、労災手続を選択しなければならないケースはそれほど多くないかと思います。

労災の事故報告書とは?会社で必要なこととは?

労災事故が発生した場合には、会社はどのような手続きをすればよいかは、事故の程度によって異なります。

労災事故が発生した場合には、会社はどのような手続きをすればよいかは、事故の程度によって異なります。

以下では労災の事故報告について解説していきます。

会社は、死亡や重い後遺障害が予想されるような重篤な災害、有害物による中毒等の特殊な災害、一時に3人以上が被災するような重大災害が発生した場合には、直ちに所轄の労働基準監督署に電話で通報することが必要です。

1のケースや4日以上の休業が生じた労災事故(業務災害)の場合には、遅滞なく労働者死傷病報告書(労働安全衛生規則様式第23 号)で所轄労働基準監督署長に報告することが義務づけられています(労働安全衛生規則第97 条第1 項)。

労働者死傷病報告書というのが労災の事故報告書ということになります。

書式は以下の厚生労働省のサイトからダウンロード可能です。

この報告書には労災保険番号や会社名、事業場の住所、労災事故の発生日時、負傷した従業員の氏名、生年月日、事故の状況などを記載します。

提出のタイミングについては遅滞なくとなっているため、◯日以内に提出しなければNGというものではありませんが、できる限り早めに提出するのが無難です。

なぜならば、提出を怠れば、労災隠しと判断されるリスクが高まってしまうためです。

1、2と異なり、休業が4日に満たない労災事故(業務災害)の場合には、3か月ごとに所轄の労働基準監督署長に報告することが義務づけられています(労働安全衛生規則第97 条第2項)。

具体的には以下の通りです。

- 1月〜3月:4月末までに報告

- 4月〜6月:7月末までに報告

- 7月〜9月:10月末までに報告

- 10月〜12月:翌年1月末までに報告

休業が4日未満の場合の労働者死傷病報告書は様式24号という4日以上の様式23号とは異なる書式で報告をします。

書式は以下の厚生労働省のサイトからダウンロード可能です。

引用:労働者死傷病報告の提出の仕方(休業4日未満の場合)|厚生労働省

3か月に1回の報告のため、複数名が書けるようになっており、様式23号よりも簡易的なものになります。

会社は従業員の労災申請の書類に必ずサインしなければいけない?

この点については、答えは「NO」です。

この点については、答えは「NO」です。

なぜならば、会社としては、労災事故かどうか判断ができないというものもあり得るからです。

例えば、

- 目撃者がいない事故

- うつ病や心疾患、脳疾患などの因果関係が明らかとは言い難い事故

などの場合、従業員としては労災だと考えていても、会社としてはそうとは言い切れないと考えることもあるでしょう。

この場合に、必ず会社がサインをしなければならないとすると、会社は労災と考えていない事故でも従業員が労災といえば従わざるを得ないとなってしまいます。

このようなケースでは、会社は労災申請書類へのサイン(証明)を拒否することができます。

もっとも、会社が労働者に労災申請をしないように働きかけることはできません。

労働者には労災申請を行って労基署の判断を仰ぐという機会は保証されているからです。

そのため、会社は押印できない理由を労働者に説明し、その上で労働者が会社の証明がない労災申請書類を労基署に提出して、調査を受けるという流れになります。

会社が労災事故ではないと考えているにもかかわらず、労災申請書類に証明を行った場合、会社も労災事故として把握していると受け取られかねませんので、そのような場合には、理由を説明して、証明をしないという対応を取ることが必要になります。

判断がわかれることについてはやむを得ないことなので、積極的な労災隠しとは区別されて、労基署も対応するため、典型的な労災事故を難癖をつけて認めないというケースと異なり、会社が刑事罰などのペナルティを受けるケースはそれほど多くないといえるでしょう。

判断に迷った場合には、専門家である弁護士に相談するというのも会社側でとり得る一つの方法になります。

まとめ

ここまで、そもそも労災事故とは何か、どのようなものが労災事故になるのかについて、裁判例も交えて解説しました。

そして、実際の労災事故の発生状況を厚生労働省の統計資料をもとに紹介してきました。

その上で、労災事故が発生した場合の流れや労災事故の事故報告書、労災事故が発生した場合の会社の対応方法についても専門家である弁護士の視点で解説してきました。

労災事故は、お立場が従業員か会社かで、必要となるサポートが異なります。

デイライトでは、トップクラスのサービスを提供するため、それぞれの立場に応じた専門チーム(従業員側は人身障害部、会社側は企業法務部)がご対応します。

お気軽にご相談ください。