労災の慰謝料とは、労災によってケガをした又は死亡した場合に、それによる精神的苦痛に対して支払われる損害賠償のことです。

労災の被害にあった場合、会社に法的責任が認められるようであれば、損害賠償を請求することができます。

この損害賠償の費目の中に、労災の慰謝料が含まれています。

労災の慰謝料は、労災保険ではカバーされないため、損害賠償に含めて請求することが必要になります。

ただ、慰謝料は「精神的苦痛」という目に見えない損害を補償するものなので、直接的に被害額を算定することはできません。

そこで、実務では、一定の算定基準を定め、慰謝料額の相場を決めています。

労災の慰謝料を請求しようという場合には、この算定基準について知り、適切な慰謝料額を算出することが大切になります。

今回の記事では、労災の慰謝料の相場と算定方法、慰謝料以外の損害賠償、労災慰謝料に関するポイントについて解説していきます。

目次

労災の慰謝料とは?

労災の慰謝料とは、労災(労働災害)によって従業員がケガをした又は死亡した場合に、それによる肉体的・精神的苦痛を慰めるために支払われる金銭のことをいいます。

この労災の慰謝料は、労災の損害賠償の内訳の中の一項目になります。

労災の中には、会社に安全配慮義務違反や過失などがあるなど、会社に損害賠償責任が発生するものもあります。

そうした場合には、従業員から会社に対して慰謝料を含めた損害賠償を請求することができます。

労災について損害賠償を請求できる場合には、慰謝料のほかにも、逸失利益、休業損害、積極損害(入院雑費など)を請求することもできます。

労災の損害賠償が認められる法的根拠などについては、以下のページもご覧ください。

労災慰謝料の相場とは?

労災の慰謝料はどれくらいの金額になるのでしょうか。

ここでは、ケースによって分類した慰謝料の種類ごとに、労災の慰謝料の相場と計算方法を見ていきましょう。

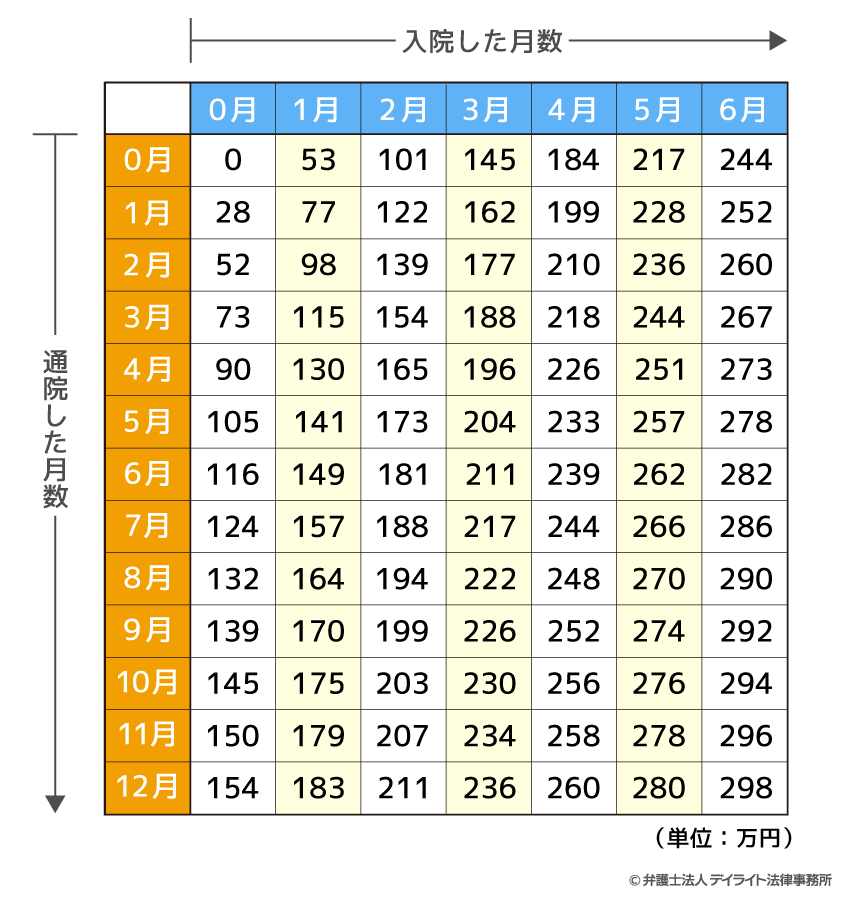

①入通院慰謝料の相場や計算方法

従業員がケガの治療をするために入院や通院をしたことによって生じる慰謝料を、入通院慰謝料といいます。

入通院慰謝料は、実際に入通院した期間をもとに算定されます。

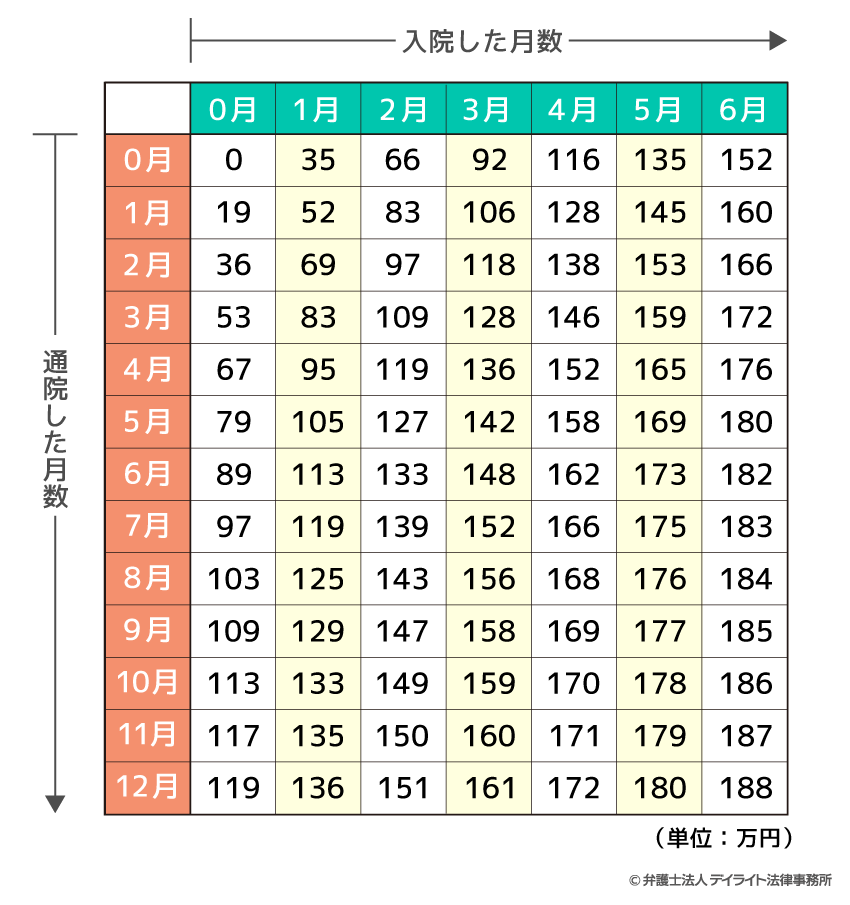

入通院慰謝料の相場は、以下の表のとおりです。

表1:骨折などの場合の早見表

表2:むちうちなど軽傷時の早見表

上の表のうち、表2は、他覚所見のないむちうちや軽い打撲・挫傷の場合に使い、その他の場合には表1を使います。

例を挙げて説明すると、骨折のために2ヶ月の入院を要した場合の慰謝料の相場は、101万円になります。

また、3ヶ月の入院を要した後に、6ヶ月の通院を要した場合の慰謝料の相場は、211万円になります。

なお、被害者が死亡した又は被害者に後遺障害が残ったという場合、死亡慰謝料・後遺障害慰謝料だけでなく、死亡又は症状固定までの間の入通院慰謝料も請求することができます。

②後遺障害慰謝料の相場や計算方法

労災によるケガが原因で従業員に後遺症が残ってしまい、その症状が所定の後遺障害に該当する場合に生じる慰謝料を、後遺障害慰謝料といいます。

後遺障害慰謝料の相場は、後遺障害の等級(後遺障害等級)によって以下の表のようになります。

| 後遺障害等級 | 慰謝料額 |

|---|---|

| 第1級 | 2800万円 |

| 第2級 | 2370万円 |

| 第3級 | 1990万円 |

| 第4級 | 1670万円 |

| 第5級 | 1400万円 |

| 第6級 | 1180万円 |

| 第7級 | 1000万円 |

| 第8級 | 830万円 |

| 第9級 | 690万円 |

| 第10級 | 550万円 |

| 第11級 | 420万円 |

| 第12級 | 290万円 |

| 第13級 | 180万円 |

| 第14級 | 110万円 |

このように、後遺障害等級が1級違うだけでも、後遺障害慰謝料額には70万円~400万円以上の違いが出てしまいます。

後遺障害等級は、労基署に後遺障害等級認定申請をすることで、認定してもらうことができます。

後遺障害等級認定の申請をする際には、適切な等級に認定されるよう、後遺障害診断書その他の必要書類を整える必要があります。

労災により後遺障害が残った場合にもらえる金額、後遺障害等級認定の手続については、次のページでもご紹介しています。

③死亡慰謝料の相場や計算方法

従業員が労災事故によって死亡した場合に生じる慰謝料を、死亡慰謝料といいます。

死亡慰謝料は、死亡した従業員が家庭でどのような立場であったかによって相場が決まっています。

死亡慰謝料の相場を表にまとめると以下のとおりです。

| ケース | 死亡慰謝料の相場 |

|---|---|

| 被災した従業員が一家の支柱の場合 *家庭の収入の大半を担っていた場合 |

2800万円 |

| 被災した従業員が母親や配偶者の場合 *収入の大半を担っているわけではなく、かつ、子育てや家事全般を担っていた場合 |

2500万円 |

| その他の場合 *未婚の場合、幼児、子どもなど |

2000万円~2500万円 |

なお、死亡の場合には、遺族自身の精神的な苦痛について、ここで見た金額とは別に遺族自身の慰謝料が認められる場合もあります。

以下のページでは、労災の死亡事故が起こった場合の賠償金の相場、死亡事故が起こった場合に取るべき対応について解説しております。

ご関心がおありの方は、ぜひご覧ください。

労災慰謝料等の自動計算機

労災の慰謝料等について計算するためには、それぞれの費目の相場を調べ、相場の計算方法についての原則と例外を把握し、計算に必要な労働能力喪失率、ライプニッツ係数などについても調査するなど、様々な手間がかかってきます。

こうした手間を省いていただけるよう、当事務所では、労災の損害賠償金の相場を手軽に確認できるシミュレーターをご提供しております。

このシミュレーターをご利用いただけば、慰謝料等の算定方法についての詳細を調査しなくとも、ご年収、ご年齢、入通院日数、後遺障害等級、過失割合などを入力するだけで、慰謝料、休業損害、逸失利益の相場を手軽にご覧いただくことができます。

ご利用に当たって個人情報をご入力いただく必要もなく、結果もその場ですぐにご覧いただけます。

興味がおありの方は、ぜひ一度お試しください。

労災で請求できるのは慰謝料だけではない!賠償金の種類

労災が起こった場合に損害賠償として請求できるのは、慰謝料だけではありません。

損害賠償の項目としては、主に次のようなものがあります。

- 慰謝料

- 積極損害(入院雑費、入通院交通費など)

- 消極損害(休業損害、逸失利益)

それぞれの項目について解説していきます。

慰謝料

慰謝料は、上でもご説明したとおり、労災でケガをした又は死亡した場合に、その精神的苦痛に対する償いとして支払われる損害賠償です。

慰謝料は、労災保険では補償の対象とされていませんので、全額会社に請求することになります。

相場や計算方法については、労災慰謝料の相場とは?をご覧ください。

積極損害

積極損害とは、労災があったことにより、従業員が負担せざるをえなくなった支出のことをいいます。

積極損害となるものには、主に以下のようなものがあります。

- 入院雑費(1日当たり1500円が相場)

- 入通院交通費

- 付添費用

- 介護費用

- リフォーム費用(家、車など)

なお、治療費や薬剤費なども積極損害になりますが、これらについては、労災の場合には療養補償給付の対象となり、全額労災保険でまかなわれます。

この給付により、従業員に生じた損害は補填されることとなりますので、損害賠償として会社に請求することはできません。

積極損害ついては、交通事故に関連して、以下のページで解説しております。

消極損害

休業損害

労災によってケガを負うと、その治療・療養のために仕事を休まざるを得なくなる場合があります。

これによる減収を、休業損害といいます。

休業損害は、労災によって発生した損害ですので、損害賠償に含めて請求することができます。

休業損害は、以下の計算式によって算出します。

基礎収入日額 × 休業日数

基礎収入日額は、事故前3か月間の給与を実稼働日数(実際に働いた日数)で割って算出します。(休業日が連続している場合は、90日で割ることもあります。)

休業日数は、実際にケガの治療などのために仕事を休んだ日数です。

なお、有給休暇を使った日については、減収は生じていませんが、「休業日数」に含まれます。(なお、労災の休業補償では、有給休暇を使った日については補償対象となりません。)

休業損害については、以下のページもご覧ください。

労災でのケガの治療のために仕事を休んだ場合、労災からも休業補償が支給されます。

労災からの休業補償には、休業補償給付と休業特別支給金があります。

休業補償給付は、給付基礎日額(事故前3か月間に支払われた賃金の総額を、その期間の暦日で割った金額)の60%となります。

休業特別支給金は、給付基礎日額の20%となります。

これらのうち、休業補償給付として受け取った金額は、損害賠償の中の休業損害から差し引かれます。

これを損益相殺といい、こうすることによって給付の二重取りを防いでいます。

(*休業特別支給金は、損益相殺の対象とはされません。)

なお、損害賠償について過失相殺が行われたことなどによって、損害賠償の休業損害の額が休業補償給付の額より低くなる場合もあります。

この場合でも、休業補償給付が休業損害を上回る部分を慰謝料など他の損害項目から差し引かれることはありません(費目流用の禁止)。

休業補償については、以下のページもご覧ください。

後遺症の逸失利益

後遺症(後遺障害)の逸失利益(後遺障害逸失利益)は、労災でのケガによって後遺症(後遺障害)が残った場合に損害賠償の対象となる項目です。

後遺障害が残ってしまうと、労働能力喪失の一部が失われ、その後の仕事や収入にも影響が出てきます。

このように後遺障害によって収入が減少すると考えられる分を、後遺障害逸失利益として損害賠償の対象にするのです。

後遺障害逸失利益は、以下の計算式によって算定します。

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

基礎収入は、原則的に、事故の前の年の年収になります。

労働能力喪失率は、後遺障害等級ごとに以下のようになっています。

| 後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |

|---|---|

| 1級 | 100% |

| 2級 | 100% |

| 3級 | 100% |

| 4級 | 92% |

| 5級 | 79% |

| 6級 | 67% |

| 7級 | 56% |

| 8級 | 45% |

| 9級 | 35% |

| 10級 | 27% |

| 11級 | 20% |

| 12級 | 14% |

| 13級 | 9% |

| 14級 | 5% |

労働能力喪失期間は、一般的に就労可能な期間の終期とされている67歳までの期間とされます。

たとえば、35歳の時に症状固定となったのであれば、67 - 35 = 32年間が労働能力喪失期間となります。

労働能力喪失期間に対応したライプニッツ係数は、早見表などで調べます。

ライプニッツ係数を用いるのは、中間利息を控除するためです。

逸失利益は、本来であれば将来得るはずであった収入をあらかじめ渡すものとなっています。

そのため、将来得られるはずだった収入の額面どおりの金額を逸失利益としてしまうと、本来その収入を得られるはずだった時期(10年後の収入であれば10年後)までの間に利息(中間利息)が発生してしまい、その分被害者が余分に利益を得てしまうことになります。

こうした事態を防止するために、ライプニッツ係数を用いて中間利息を控除しているのです。

逸失利益に関する詳しい説明、ライプニッツ係数の早見表などについては、以下のページをご覧ください。

労災で後遺障害が残った場合に支給される労災保険の内容などについては、以下のページをご覧ください。

死亡による逸失利益

労災によって被害者が亡くなった場合、生きていれば得られたであろう収入を死亡逸失利益として損害賠償の対象とすることができます。

死亡による逸失利益の金額は、以下の計算式で計算します。

基礎収入 × (1 – 生活費控除率) × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

基礎収入と労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数は、後遺症の逸失利益の項でご説明したとおりです。

生活費控除率は、生きていれば支出が必要になった生活費を損害賠償から控除するために用います。

生活費控除率の目安は、以下のようになっています。

| 被害者の立場 | 生活費控除率 |

|---|---|

| 一家の支柱(被扶養者が1名) | 40% |

| 一家の支柱(被扶養者が2名以上) | 30% |

| 女性(主婦、独身、幼児等含む) | 30% |

| 男性(独身、幼児等含む) | 50% |

死亡逸失利益の計算方法の具体例などについては、以下のページをご覧ください。

労災慰謝料のポイント

通院頻度に注意する

労災での慰謝料を適切に算定してもらうためには、治療中は通院頻度に注意することが大切です。

労災の慰謝料のうちの入通院慰謝料は、実際に入通院した期間に応じて算定されます。

ただし、通院期間(通院開始から通院終了までの期間)が長くなっていても、その間に実際に通院している日数(実通院日数)が少なければ、慰謝料を算定する際に、通院期間を「実通院日数 × 3.5」に短縮して算定されてしまいます。

たとえば、通院期間が3か月(約100日)あったとしても、その間に10日しか通院していなかったとします。

そうすると、入通院慰謝料を算定する際には、通院期間を35日( = 10日 × 3.5)と修正して算定されてしまうのです。

労災でケガをした方の中には、仕事や家事のためにと、通院回数を減らし、痛みなどを我慢してしまう方がおられます。

しかし、そのようなことをしていると、慰謝料の算定において不利になってしまうおそれがあります。

かといって、医師の指示がないにもかかわらず毎日通院してしまうと、余分な通院をしていると見られて紛争の種になってしまいますので、やめた方がよいです。

おおむね週に2回程度通院しておくと、入通院慰謝料の算定において不利にならずに済むと思われます。

治療が終了し、労災からの給付金が決定してから請求する

労災の慰謝料は、労災認定や後遺障害等級認定を受け、労災保険からの給付金が決まり、治療も終了してから請求します。

特に、治療が終了しない間は、どの程度の治療期間がかかるか、後遺症は残るかといったことについて正確に見通すことができませんので、損害賠償額についても正確に見積もることができません。

適切な慰謝料や損害賠償を受け取るためにも、治療の終了や労災保険の給付金の決定を待ってから示談交渉をするようにしましょう。

なお、労災後に生活に困窮している場合には、休業損害だけについて先に示談をすることもあります。

労災後に生活に困った場合の対処法については、以下のページをご覧ください。

後遺症が残った場合には後遺障害等級認定を受ける

後遺症が残った場合には、労基署に申請し、後遺障害等級認定を受けましょう。

後遺障害等級認定を受けることで、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益についても損害賠償として請求することができます。

後遺障害等級認定の審査では、主治医に作成してもらう後遺障害診断書や各種の検査結果が重視されます。

適切な等級に認定してもらうためには、後遺障害診断書を適切に記載してもらうことや、必要な検査を漏れなく受けていることが重要です。

労災に強い弁護士に相談すれば、後遺障害診断書について医師にどのように頼めばよいか、必要な検査にはどのようなものがあるかなどについてもアドバイスしてもらえます。

労災による後遺障害の等級認定の流れ、労災の後遺障害等級認定を受ける際のポイントについては、以下のページもご覧ください。

労災保険からの給付にも注意する

ここまででも触れてきましたが、労災の場合には、国の労災保険からも給付を受けることができます。

労災事故での労災保険からの給付には、以下のようなものがあります。

- 療養補償給付(労災病院、労災指定病院での療養の給付、それ以外の病院での治療費の給付)

- 休業補償給付

- 障害補償給付

- 遺族補償給付

- 葬祭給付

- 傷病補償年金

- 介護保障給付

これらの給付を受けた場合は、損益相殺が行われ、労災の損害賠償から給付金の金額が控除されます。

ただし、損益相殺の対象となる損害は、給付が対象とする損害と同性質であり、同一の事由にあることを肯定できるものに限られます(最判昭和62年7月10日民集41巻5号1202頁)。

たとえば、労災による休業損害からは、労災保険の休業補償給付の金額のみが控除されることとなるのです。

一方、慰謝料については、労災保険では補償されませんので、損益相殺は行われず、全額を損害賠償として請求することになります(過失相殺や素因減額が行われることはあります。)。

慰謝料の増額事由がないかを確認する

労災の慰謝料の相場は上で見てきたとおりですが、中には、相場よりも労災の慰謝料が高額になるケースもあります。

労災の慰謝料が相場よりも高額になる場合は、被災した従業員の損失が特に大きいといえるような事情が存在する場合です。

また、会社側が特に悪質と言えるような場合にも慰謝料額が増額されやすい傾向にあります。

具体的には、以下のような場合に労災の慰謝料額が相場より増額されることが多いです。

①会社側の責任で、従業員の精神的苦痛が大きくなった場合

たとえば次のようなケースでは、会社側の責任によって従業員の精神的苦痛が大きくなったとして、慰謝料が増額される可能性があります。

- 労災事故の原因となった会社の業務が悪質であり、それによって特に被害が拡大したと思われる場合

- 労災事故後の会社の対応が不適切で、特に被害が拡大した場合

- 会社が、労災後の従業員や遺族に対して精神的にダメージを与えるような扱い(嫌がらせや暴言など)をした場合

②従業員側に精神的苦痛が大きくなる特別な事情があった場合

従業員の方に特別な事情があり、精神的苦痛が大きくなった場合にも、慰謝料の増額が認められることがあります。

例としては、次のようなケースがあります。

- 被災した従業員が妊婦であり、労災事故が流産の理由となった場合

- 労災事故のために、重要なライフイベント(結婚、転職、近親の葬式等)を逃した場合

- 労災事故によって、従業員の持病の悪化が著しくなった場合

- 労災事故が原因で、従業員が重度のトラウマを抱えることになった場合

③その他の特殊な事情がある場合

以上の他にも、損害が大きいことを裏付けるような特殊な事情がある場合で、その損害を現時点では明確に算定することが難しい場合などには、慰謝料が増額されることがあります(なお、拡大した損害が具体的に算定できる場合には、慰謝料とは別の項目で、具体的に損害賠償請求されることが多いです。)。

例えば、次のような場合が考えられます。

- 将来的に手術や治療が必要となる見込みがある場合

- 将来的に、後遺症の影響で持ち家のリフォームなどが必要となり、それに高額な費用を要する可能性がある場合

以上、慰謝料が相場より増額される可能性のある場合を見てきましたので、慰謝料金額を算定する場合の参考にしてください。

なお、相場よりも慰謝料が増額されるためには、それなりの根拠を必要とします。

従業員側で、慰謝料の増額を検討する場合には、主張をしっかり吟味して証拠などを集める必要があります。

一方、従業員から増額の主張をされた会社側でも、従業員の主張が妥当なものなのか、慎重に検討する必要があります。

労災の慰謝料は高額になるものでもありますので、お困りの場合には、労災に強い弁護士に相談することを強くお勧めします。

従業員に過失があると減額になる場合もある

従業員側にも労災事故についての過失がある場合、その過失の程度によって慰謝料額が相場よりも減額されます。

これを過失相殺といいます。

例えば、労災事故の当時に従業員も歩きスマホや、飲酒運転など、危険な行為をしており、それも一因となって労災事故が発生・拡大した場合などには、過失相殺によって慰謝料が減額になる可能性が高いです。

なお、従業員側の過失がどの程度労災事故の原因となったか(過失割合)によって、減額される割合が変わります。

ほかにも、従業員がもとから有している体質的要因(身体的素因)や性格等の心理的要因(心理的素因)によって事故が発生した又は被害が拡大したという場合には、素因減額が行われることもあります。

労災に強い弁護士に相談する

労災が起こった場合は、慰謝料に関する問題を含め、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士に相談・依頼すれば、従業員側の場合、次のようなメリットがあります。

- 慰謝料を含む損害賠償の額を算定してくれる

- 会社や労基署とのやりとりの窓口になってもらえる

- 労災申請を代わりにしてもらえる

- 後遺障害等級認定もサポートしてもらえる

- 疑問点、不安な点についても随時相談できる

会社側でも、弁護士に相談・依頼することには次のようなメリットがあります。

- 慰謝料を含む損害賠償額についてアドバイスをもらえる

- 従業員とのやり取りの窓口になってもらえる

- 労基署への提出書類について相談できる

- 場合によっては、労基署に提出する意見書などの作成を依頼できる

- 労災申請の代行をする場合にも、手続きについて相談できる

- 刑事事件化した場合にも対応してもらえる

労災に強い弁護士に依頼するメリットについては、以下のページでもご紹介しています。

労災慰謝料のよくあるQ&A

労災で慰謝料はもらえますか?

労災でケガをした場合、会社側に損害賠償責任があれば、労災の慰謝料を請求することができます。

労災でケガをした場合、会社側に損害賠償責任があれば、労災の慰謝料を請求することができます。

労災慰謝料の請求に時効はある?

労災慰謝料の請求にも、時効はあります。

労災慰謝料の請求にも、時効はあります。時効が成立するまでの期間は、労災慰謝料を請求する法的根拠によって異なります。

| 法的根拠 | 時効期間 |

|---|---|

| 債務不履行 | ① 権利を行使できることを知った時から5年間 ② 権利の行使ができる時から10年間*令和2年3月31日以前に発生した事故については、①では時効は成立せず、 権利の行使ができる時から10年間で時効成立 |

| 不法行為・使用者責任・工作物責任 | ① 損害及び加害者を知った時から5年間 *令和2年3月31日以前に発生した事故で、同日時点で時効の期間が満了しているものについては3年間 ② 権利を行使できる時(不法行為の時)から20年間 |

治療や示談交渉が長引いていると、時効の成立期限が迫ってきてしまうこともあります。

そのような場合には、早めに弁護士に相談し、訴訟を提起するなど時効の成立を阻止する対策をとりましょう。

労災保険の時効、労災の損害賠償の時効については、以下のページで詳しく解説しています。

労災で示談金はもらえる?

労災の損害賠償についての示談が成立すれば、労災で示談金を受け取ることができます。

労災の損害賠償についての示談が成立すれば、労災で示談金を受け取ることができます。

まとめ

今回の記事では、労災の慰謝料について解説しました。

労災の慰謝料は、逸失利益と並んで金額が大きくなりやすい重要な費目です。

労災の慰謝料について不明な点や、悩ましい点があれば、積極的に弁護士に相談することをおすすめします。

デイライト法律事務所では、労災事故について集中的に対応している労働事件チームが、労災の慰謝料に関するご相談をお受けしております。

従業員の方からも、会社側からも、ご相談をお受けしております。

電話やオンラインによる全国からのご相談にも対応可能です。

労災の慰謝料に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所の弁護士までご相談ください。