労災の治療のために労災指定病院を受診する場合は、「療養の給付請求書」を病院に提出することによって、無償で治療を受けることができます。

一方、労災指定病院以外で治療を受ける場合、いったんは自己負担で治療費を窓口で支払う必要があります。

自己負担した費用については、後日、労働基準監督署に所定の書類を提出することによって、補償を受けることができます。

本記事では、労災で病院を受診する際の手続きの流れを、わかりやすく解説していきます。

労災による治療費の支払いや労災保険の手続きについて不安を感じている方は、ぜひ参考にしてください。

目次

労災時に受診する病院には2種類ある

労災による受診先の病院には、「労災指定病院」と「労災指定病院以外の病院」の2種類があります。

労災指定病院

労災指定病院は、正式には「労災保険指定医療機関」と言います。

労災指定病院は、医療機関の申請に基づき、都道府県労働局長が指定した医療機関で、労災保険による治療を円滑に受けられるよう手続きが整備されています。

労災指定病院では、労災保険から直接病院に治療費が支払われるため、窓口で治療費を支払う必要がありません。

所定の請求書を病院の窓口で提出するだけで済むため、手続きも簡単です。

そのため、労災被害にあった際には、労災指定病院を受診することをおすすめします。

労災指定病院以外の病院

労災指定病院以外の病院でも、労災の治療を受けることができます。

ただし、労災指定ではない病院を受診する際は、一時的に治療費を自己負担しなければなりません。

その後、労働基準監督署に治療費等の支払いを請求して、返金してもらうという流れになります。

そのため、基本的には、手続きが簡便な労災指定病院での受診をおすすめします。

ただし、以下のような場合には、労災指定病院以外の病院を受診する方が良いこともありますので、自分の状況によって、どちらの病院を受診するかを決めましょう。

- 受診の緊急性が高く、近隣に労災指定医療機関がない

- 特定の病気やけがに対応する専門病院を利用したい

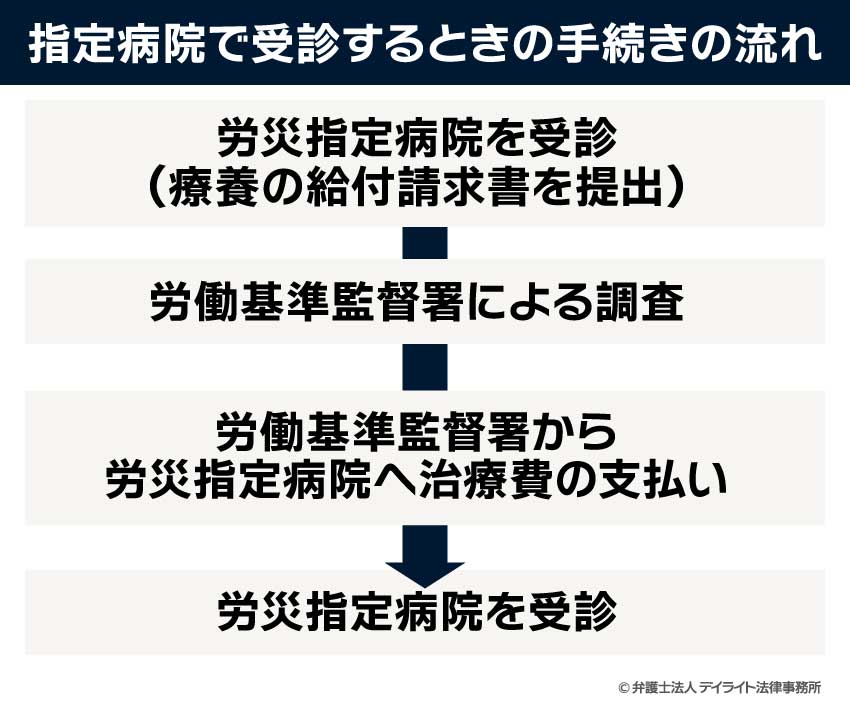

指定病院で受診するときの手続きの流れ

労災指定病院で受診するときの手続きの流れは、以下の通りです。

労災と認められるけがや病気の場合、指定病院を受診することで、治療費の立て替えなしに治療を受けることができます。

ただし、治療費の立て替えなしに治療を受けるためには、窓口で「労災での受診である」ということを伝えた上で、以下の書類を提出する必要があります。

| 業務災害の場合 | 療養の給付請求書「第5号」 |

| 通勤災害の場合 | 療養の給付請求書「第16号の3」 |

なお、同じ傷病での2回目以降の受診では、基本的には再度書類を提出する必要はありません。

労働基準監督署による調査

「療養の給付請求書」を提出された労災指定病院は、労働基準監督署に対して、治療費の請求を行います。

これにより、治療費が労災保険の適用を受けて支払われる仕組みとなります。

請求を受けた労働基準監督署は、まずその内容が適正であるかを確認するために、治療費や手続きに関して調査を行います。

調査の過程では、怪我や病気が業務に起因するものであるか、治療費が適切であるかが検討されます。

必要に応じて、会社や関係者、病院などへの聞き取りが行われることもあります。

調査結果によっては、請求された治療費が一部または全額不適切と判断される場合もあります。

労働基準監督署から労災指定病院へ治療費の支払い

労働基準監督署による調査が完了し、労災であることが認定されると、労働基準監督署から労災指定病院に対して、治療費が支払われます。

なお、労災認定されない場合や、労災保険の適用外と判断された治療については、後日被災労働者本人に請求が行われることがあります。

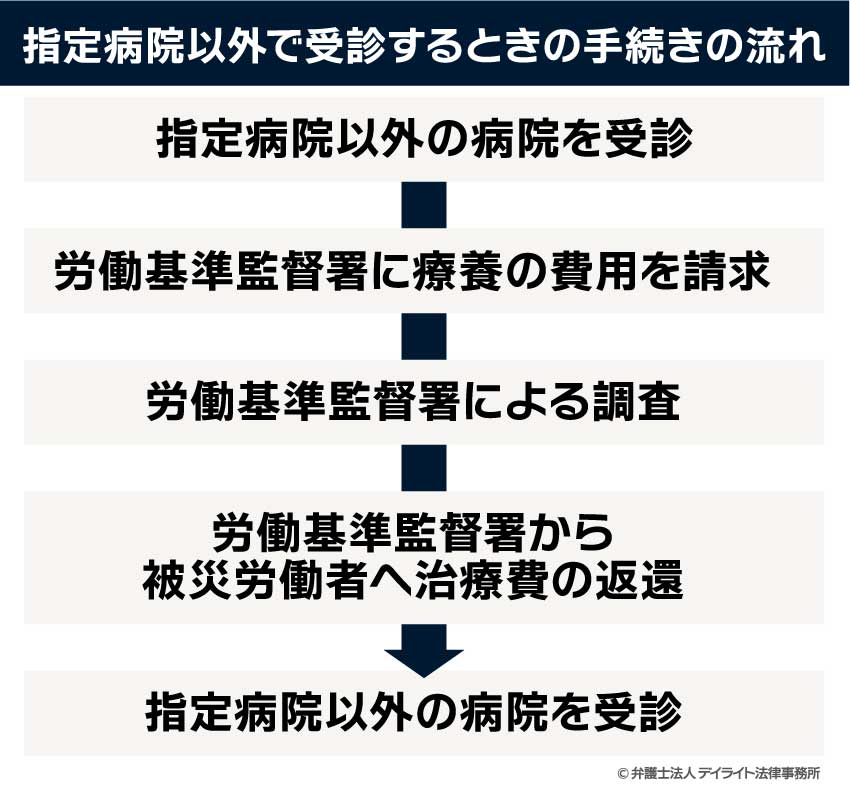

指定病院以外で受診するときの手続きの流れ

労災指定病院以外で受診するときの手続きの流れは、以下の通りです。

労災指定病院以外の病院を受診する場合も、まず窓口で「労災での受診である」ことを伝えることが重要です。

しかし、労災指定病院とは異なり、労災保険から直接病院に治療費が支払われる仕組みにはなっていません。

そのため、治療費については、まず全額を自己負担で支払う必要があります。

病院から発行される領収書等は、後日、労働基準監督署に治療費の請求を行う際に必要となりますので、大切に保管しておきましょう。

なお、労災での受診の場合、健康保険は使用できないため、治療費全額について支払いを行わなければならず、治療費が高額になる点に注意が必要です。

労働基準監督署に療養の費用を請求

労災指定病院以外で労災による傷病の治療を受けた場合、立て替えた治療費の支払いを労働基準監督署に請求する必要があります。

労働基準監督署に対する治療費の支払いの請求は、以下の書類等を提出して行います。

- 療養の給付請求書

- 医療費等の領収書

なお、療養の給付請求書は、業務災害か通勤災害かによって請求書の様式が変わりますので、以下を参考にしてください。

| 業務災害の場合 | 療養の費用請求書「第7号(1)」 |

| 通勤災害の場合 | 療養の費用請求書「第16号の5(1)」 |

労働基準監督署による調査

労働基準監督署は、提出された療養の費用請求書および領収書の内容から、以下の点について調査を行います。

- 労災と認められるか

- 治療内容が妥当か

- 請求金額が正当か

この調査は、通常1ヶ月から2ヶ月程度で完了しますが、案件の複雑さや確認事項の多さにより、場合によってはさらに長期間かかることがあります。

特に、過去の治療歴や事故状況に関して追加で調査が必要な場合などは、調査期間が延びる傾向にあります。

労働基準監督署から被災労働者へ治療費の返還

労働基準監督署による調査が完了し、支給が決定した場合には「支給決定通知書」が送付されます。

この通知書には、支給が決定された治療費などが記載されています。

通知書の発送から1週間程度で、被災労働者が指定した口座に治療費等が振り込まれます。

労災で病院を受診するときに必要な書類

労災で病院を受診する際に必要な書類は、受診する病院の種類や災害の種類によって異なります。

労災指定病院

労災指定病院を受診する場合は、以下の書類を病院の窓口に提出します。

| 業務災害の場合 | 療養の給付請求書「第5号」 |

| 通勤災害の場合 | 療養の給付請求書「第16号の3」 |

労災指定病院以外の病院

労災指定病院以外の病院を受診した場合は、以下の書類を労働基準監督署に提出します。

療養の費用請求書

| 業務災害の場合 | 療養の費用請求書「第7号(1)」 |

| 通勤災害の場合 | 療養の費用請求書「第16号の5(1)」 |

医療費等の領収書

これらの請求書は、厚生労働省のホームページからダウンロードすることができます。

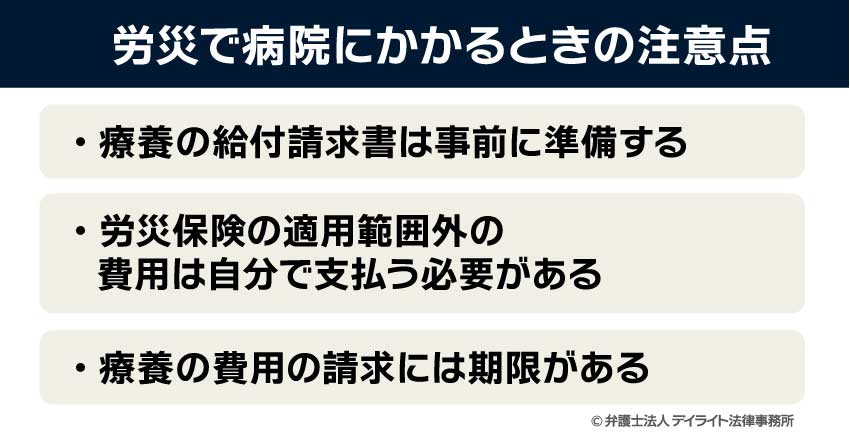

労災で病院にかかるときの注意点

労災で病院を受診する際には、一般的な治療と異なり、注意が必要な点があります。

ここでは、労災で病院にかかるときに気をつけるべきポイントを3つ解説していきます。

療養の給付請求書は事前に準備する

労災指定病院を受診することができる場合は、「療養の給付請求書」を事前に準備してから受診することをおすすめします。

初診時に療養の給付請求書を提出できなかった場合、預り金として1万円程度を求められることがあります。

療養の給付請求書を提出すれば預り金は返ってきますが、事前に準備できる場合には、初診時に提出する方が手続きが簡便です。

労災保険の適用範囲外の費用は自分で支払う必要がある

労災保険では、入院費用や治療費、食事代、検査費用、そして通院にかかる交通費などは、原則として補償されます。

ただし、これらの費用がすべて無条件に支給されるわけではなく、支給を受けられるかどうかは、傷病の種類や治療の内容、事故の状況などによって決定されます。

例えば、治療内容が労災保険の適用範囲外である場合や、事故と関係ない費用が発生した場合には、補償の対象とはなりませんので、注意しましょう。

具体的には、以下のような費用は労災保険の適用範囲外として、自分で支払わなければならないケースがあります。

- 個室を利用した場合の差額ベッド代

- 病院から借りたタオルやパジャマの費用

- 民間療法などの自己選択の治療法にかかる費用

療養の費用の請求には期限がある

労災保険に基づく療養費用の請求は、原則として療養の費用を支出した日の翌日から2年以内に行う必要があります。

この期限を過ぎると、請求が認められなくなるため、注意が必要です。

治療期間が長引く場合には、一定期間ごと(1ヶ月ごと、3ヶ月ごとなど)に請求を行うことで、請求期限を過ぎてしまわないようにしましょう。

労災で病院を受診する場合のQ&A

労災で病院を受診する場合に、よくあるご質問にお答えします。

労災時に自費で治療費を払えないときどうすればいい?

労災指定病院を受診することで、窓口での支払いなしで治療を受けることができます。

労災指定病院を受診することで、窓口での支払いなしで治療を受けることができます。労災指定病院を受診する際には、窓口で療養の給付請求書を提出してください。

労災で病院代は会社負担ですか?

労災で受診する際の病院代については、基本的に会社が負担するわけではありません。

労災で受診する際の病院代については、基本的に会社が負担するわけではありません。労災による治療費は、労災保険制度によって支払われます。

軽い怪我でも労災は使えますか?

軽い怪我であっても、労災保険は適用されます。

軽い怪我であっても、労災保険は適用されます。労災保険は、労働中や通勤中に発生した怪我や病気に対して広く適用されるため、その怪我が軽度であっても問題ありません。

例えば、小さな切り傷や打撲であっても、業務に関連するものであれば、労災として治療を受けることができます。

まとめ

労災で病院を受診する際の手続きは、適切に行うことでスムーズに治療を受け、必要な補償を受けることが可能ですので、ぜひ手続きの流れについて把握しておきましょう。

まず、労災指定病院を利用する場合は、所定の書類を提出することで無償で治療を受けることができます。

指定病院以外で治療を受ける場合には、いったん自己負担で治療費を支払い、後日労働基準監督署に申請することで補償を受けることができます。

また、療養の費用の請求には期限があるため、遅れずに手続きを行うことが重要です。

労災保険が適用される範囲外の費用については、自己負担となる場合もあるため、事前にどの費用が補償されるかを確認しておきましょう。

もし手続き等に不安がある場合は、専門家である弁護士に相談することで、より確実に適切なサポートを得ることができます。

弁護士法人デイライト法律事務所では、人身障害部を設け、労災被害をはじめとする人身障害に特化したチームを編成しています。

また、zoomやLINEでの相談についても対応しており、ご相談の予約は24時間受け付けております。

労災被害に遭った方は、ぜひお気軽にご相談いただければと思います。