労災が認定されるまでにかかる期間はケースによって異なりますが、一般的には1ヶ月から4ヶ月程度です。

しかし、申請内容の複雑さや、必要書類の不備、労働基準監督署による調査状況によっては、さらに長期間を要する場合があります。

この記事では、労災認定までの流れや具体的な期間、そして認定をスムーズに進めるためのポイントについて詳しく解説します。

労災認定は、ケガや病気による治療費や生活費の負担を軽減するための重要な手続きです。

それゆえに、認定までの期間が長引くと、経済的・精神的に大きな負担となることがあります。

この記事を通じて、労災認定の期間に影響を与える要因や対策について知り、早期認定に向けた準備を行いましょう。

労災が認定されるまでの期間とは?

労災が認定されるまでの期間は、給付の内容や具体的な状況によって異なりますが、以下の期間が一定の基準となります。

| 療養(補償)給付 | 1ヶ月程度 |

| 休業(補償)給付 | 1ヶ月程度 |

| 障害(補償)給付 | 3ヶ月程度 |

| 遺族(補償)給付 | 4ヶ月程度 |

ただし、事故の状況が複雑であったり、提出された資料が不十分な場合には、さらに時間がかかることがあります。

労災が認定されるまでの流れ

労災保険では、業務中や通勤途中に発生した事故や病気に対して、幅広い補償と給付が行われます。

そのため、申請手続きも補償や給付の種類によって異なりますので、基本的な流れについてご説明したあとに、個別の申請手続きについて解説をしていきます。

基本的な流れ

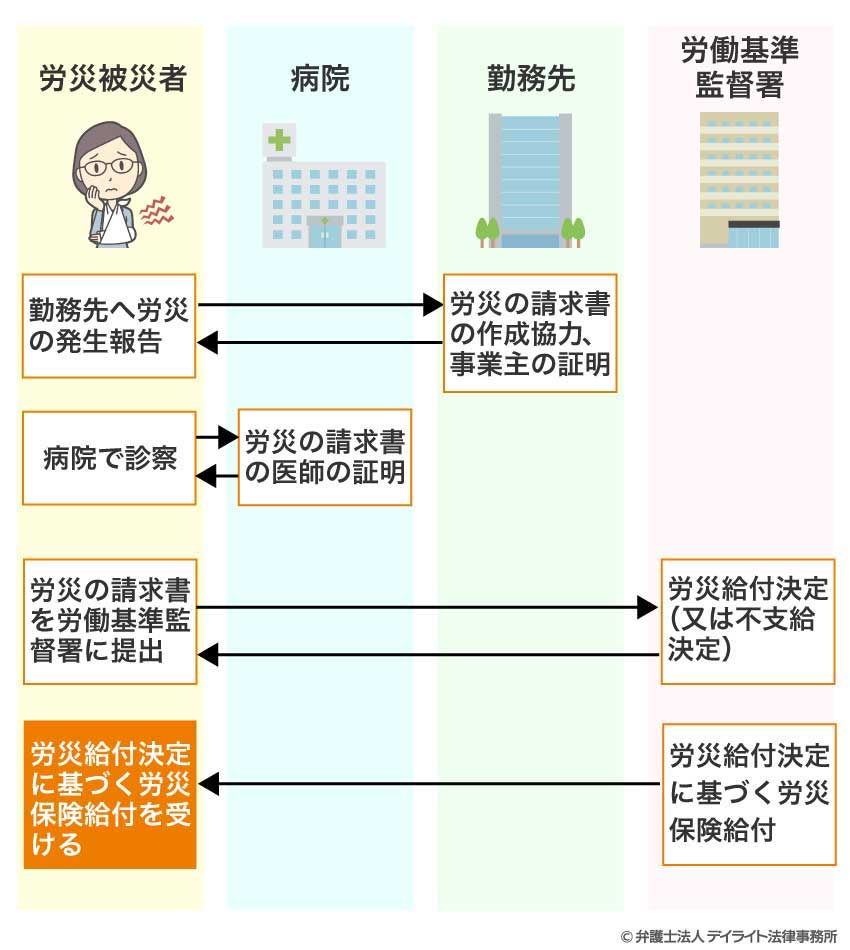

労災が発生してから、労災保険による給付を受けるまでの基本的な流れは、以下の図のとおりです。

労災の発生報告

労災(労働者が仕事に関連して負傷したり、病気になったりすること)が発生した場合、最初に行うべきことは、会社に状況を報告することです。

この報告が遅れると、給付の申請手続きが遅れるだけでなく、労災として認められない可能性もあります。

特に、目撃者がいない事故や通勤中の出来事などでは、迅速かつ詳細に状況を記録し、報告することが大切です。

必要書類の準備と提出

労災保険の給付を受けるには、正しい書類を揃える必要があります。

書類の準備ができたら、勤務先の所在地を管轄する労働基準監督署に提出しましょう。

なお、給付を受けるための請求書には「事業主証明欄」など、勤務先による記入が必要な部分があります。

そのため、可能な限り勤務先と連携して進めることをおすすめします。

また、休業(補償)給付の場合、就労不能(働けない状態であること)については医師の証明が求められます。

このため、請求書を医師に渡し、「医師の証明欄」に記載をもらう必要があります。

医師から証明を得た後、請求書全体に記載されている内容に誤りがないことを確認したうえで、署名し、労働基準監督署に提出するようにしましょう。

請求書の書式は、厚生労働省のホームページからダウンロードすることができます。

記載例や注意事項も公開されているため、不明点がある場合は確認しておくと良いでしょう。

引用:主要様式ダウンロードコーナー (労災保険給付関係主要様式)|厚生労働省

労働基準監督署による調査と決定

必要書類を労働基準監督署に提出すると、労働基準監督署により労災認定のための調査が行われます。

まず、事故が発生した状況や、事故の原因が業務にどのように関連しているかが確認されます。

この際、事故の目撃者や関係者から話を聞くこともあり、事故の背景や流れが明確にされます。

これらの調査により、事故が業務中のものかどうかが判断されます。

次に、怪我や病気の症状について、医学的観点からの確認が行われます。

業務が原因で発生した症状であるかを確認するために、場合によっては専門医の意見を求めることもあります。

調査中に情報が不足している場合、労働基準監督署から追加の資料や説明を求められることがあります。

このような依頼には迅速かつ正確に対応することで、調査がスムーズに進むようになります。

調査が完了すると、労災が認定されたかどうかの結果が通知され、認定された場合は給付が行われます。

療養(補償)給付の流れ

療養(補償)給付は、労災による怪我や病気の治療費を補償するものです。

この給付には、労災指定医療機関での治療と、指定外の医療機関での治療で手続きが異なります。

労災指定医療機関での治療

労災指定医療機関で治療を受ける場合は、以下の流れで給付を受けることになります。

- ① 労災保険の指定医療機関を受診する

- ② 医療機関に「療養の給付請求書」を提出する

- ③ 労働基準監督署による調査が行われる

- ④ 労働基準監督署から医療機関に治療費が支払われる

この場合、労災保険から医療機関に対して、直接支払いが行われるため、窓口での支払いが不要となります。

指定外の医療機関での治療

指定外の医療機関で治療を受ける場合は、以下の流れで給付を受けることになります。

- ① 指定外の医療機関を受診する

※治療費の支払いが必要 - ② 労働基準監督署に「療養の費用請求書」を提出する

- ③ 労働基準監督署による調査が行われる

- ④ 労働基準監督署から支払った治療費が返金される

休業(補償)給付の流れ

休業(補償)給付は、労災により働けない期間の賃金を補償するものです。

休業(補償)給付は、以下の流れで給付を受けることになります。

- ① 労働基準監督署に「休業給付支給請求書」を提出する

- ② 労働基準監督署による調査が行われる

- ③ 労働基準監督署から休業(補償)給付金が支給される

障害(補償)給付の流れ

障害(補償)給付は、労災による怪我や病気の治療後に、後遺障害が残った場合に支給されます。

障害(補償)給付は、以下の流れで給付を受けることになります。

- ① 労働基準監督署に「障害(補償)給付支給請求書」を提出する

- ② 労働基準監督署による調査が行われる

- ③ 労働基準監督署から障害(補償)給付金が支給される

遺族(補償)給付の流れ

遺族(補償)給付は、労災によって労働者が亡くなった場合、その遺族に対して支給されるものです。

遺族(補償)給付は、以下の流れで給付を受けることになります。

- ① 労働基準監督署に以下いずれかの請求書を提出する

・遺族(補償)年金支給請求書

・遺族(補償)一時金支給請求書 - ② 労働基準監督署による調査が行われる

- ③ 労働基準監督署から遺族(補償)給付金が支給される

労災が認定されたかどうかを確認する方法

労災が認定されたかどうかを確認するには、主に以下の2つの方法があります。

- 労働基準監督署に問い合わせる

- 支給決定通知を確認する

労働基準監督署に問い合わせる

「労災認定に時間がかかりすぎているのではないか」と不安を感じた場合は、管轄の労働基準監督署に問い合わせることをおすすめします。

状況を確認し、必要であれば追加の手続きや資料提出を行うことで、問題の早期解決に繋がることがあります。

労災事故が起きた状況やけがの内容によって、労災認定が完了するまでの期間は異なります。

簡単なケースでは目安通りに認定が進むこともありますが、事故の内容が複雑であったり、必要な資料が不足している場合には、認定までに時間がかかることがあります。

労働基準監督署の窓口では、申請者それぞれの状況に応じた具体的なアドバイスを受けることができます。

わからない点や不安がある場合は、まずは労働基準監督署に相談してみましょう。

支給決定通知を確認する

労災が認定されると、厚生労働本省または労働基準監督署から「支給決定通知書」が送られてきます。

支給決定通知書は、労災保険から給付が支給できるかどうかを知らせるもので、支給が認められる場合には、支給される金額や支給開始時期等が明記されています。

この通知書を確認することで、労災が認定されたかどうかはもちろん、支給の内容も確認できますので、送付されてきたらすぐに確認するようにしましょう。

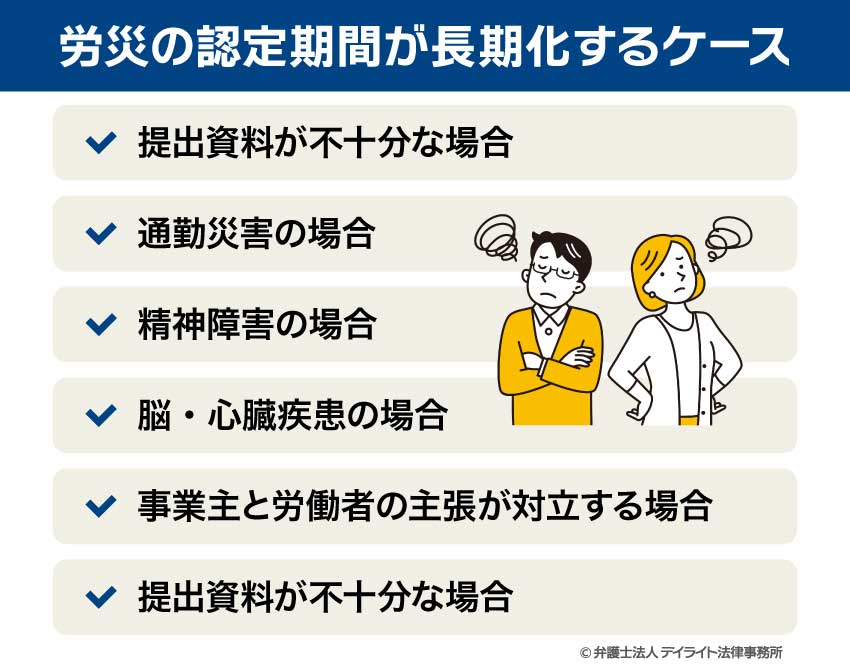

労災の認定期間が長期化するケース

労災の認定期間は通常、1ヶ月〜4ヶ月程度が目安とされています。

しかし、すべてのケースでこの期間内に認定が完了するわけではありません。

場合によっては、手続きが長期化することもあります。

例えば、以下のようなケースでは、認定期間が長期化する傾向にあります。

労災認定には、労災が起きた状況や傷病の内容を証明するための資料が欠かせません。

必要な書類が不足していたり、内容が不十分な場合には、審査が遅れる原因となります。

例えば、事故状況を記録した報告書が不明確な場合などでは、労働基準監督署から追加資料を求められることがあります。

これを防ぐためには、事故の詳細を示す写真や証言、勤務記録などを揃え、申請時に提出することが重要です。

また、労働基準監督署に事前に相談し、書類の内容を確認することで、書類の不備を減らし、スムーズに認定を受けることができる可能性が高まります。

通勤災害の場合

通勤途中での事故による怪我も労災保険の対象になりますが、その経緯が不明確なケースでは認定が長引く可能性があります。

例えば、通常の通勤ルートではなく別のルートを使用していたり、寄り道が含まれていた場合には、合理的な経路・方法であったことを証明する必要があります。

このような場合、労働基準監督署による詳細な調査が必要となり、認定に時間がかかる原因になります。

精神障害の場合

職場での過重労働やハラスメントが原因で精神疾患が発生した場合、労災として認定されるには、業務との関連性を医学的に証明する必要があります。

しかし、精神疾患の場合、業務との関連性を判断するのは簡単ではありません。

ストレスの原因が仕事によるものなのか、私生活によるものなのかの区別が難しいため、慎重な調査が必要となります。

そのため、調査に時間がかかり、労災認定までに時間がかかる傾向にあります。

脳・心臓疾患の場合

脳卒中や心筋梗塞などの脳・心臓疾患は、動脈硬化や動脈瘤などの血管病変が基礎となります。

そして、これらの血管病変は主に加齢、生活習慣、遺伝などの要因によって徐々に形成されることが一般的です。

しかし、仕事による過重労働やストレスがこれらの血管病変を著しく悪化させ、その結果、脳・心臓疾患が発症するケースも少なくありません。

このような場合、仕事が発症の主な原因であると判断されると、労災として認定される可能性があります。

一方で、これらの疾患について、業務との関連性を判断するためには、慎重な調査が必要となります。

中でも、病気の発症が勤務時間外であった場合や、生活習慣や遺伝的要因が絡む場合には、調査がさらに複雑化する傾向があります。

労働基準監督署は、勤務記録や時間外労働の状況、過去の健康診断結果などを精査し、業務による影響が発症にどの程度影響したかを調査します。

これらの調査には時間がかかるため、労災認定までの期間が長引くケースがあります。

事業主と労働者の主張が対立する場合

労災認定の過程で、事業主と労働者の意見が対立することは珍しくありません。

このような対立が生じると、認定が長引く大きな要因となります。

例えば、事業主が事故を労災として認めなかったり、事故の発生状況に関する情報が曖昧である場合、労働基準監督署が中立的な立場から事実確認を行う必要が出てきます。

特に、事業主が事故を業務中のものではないと主張する場合や、労働者の証言と事業主の記録が矛盾している場合には、証拠を精査するための追加の手続きが必要となります。

これらの調査には時間がかかるため、認定までの期間が延びることがあります。

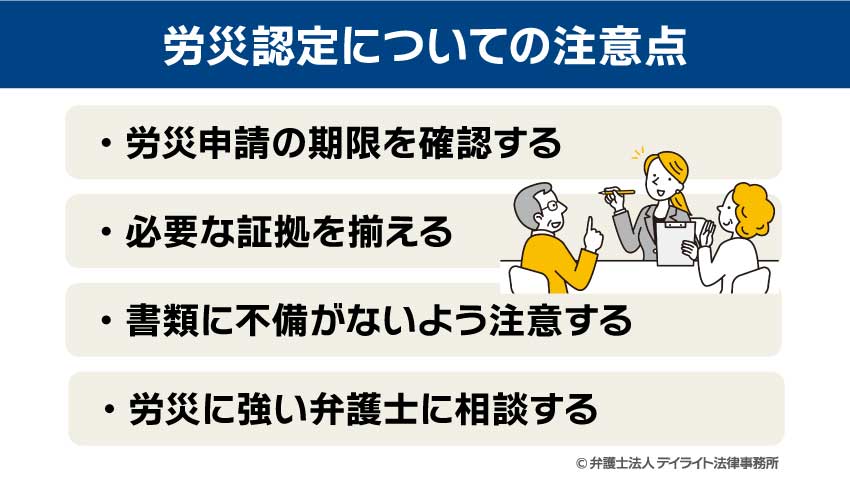

労災認定についての注意点

労災認定をスムーズに進めるには、いくつかの重要なポイントを押さえることが必要です。

事前の準備や手続きを正確に行うことで、認定が遅れるリスクを減らし、給付を迅速に受け取ることができます。

以下では、特に重要な注意点について分かりやすく説明します。

労災申請の期限を確認する

労災申請には以下のとおり、それぞれについて申請期限(時効)があります。

| 療養(補償)給付 | 療養の費用を支出した日の翌日から2年 |

| 休業(補償)給付 | 賃金を受けない日の翌日から2年 |

| 障害(補償)給付 | 傷病が治癒した日の翌日から5年 |

| 遺族(補償)給付 | 被災労働者が亡くなった日の翌日から5年 |

時効を過ぎてしまうと、要件を満たしていたとしても、給付が受けられなくなってしまうため、早めに対応することが大切です。

期限が近づく前に手続きを進め、余裕を持った準備を心がけましょう。

必要な証拠を揃える

労災認定では、事故や病気が業務に起因していることを証明するための証拠が重要となります。

例えば、事故当時の状況を示す写真、目撃者の証言、勤務記録、医師の診断書などが有力な証拠として考えられます。

これらの証拠が不十分だと、労働基準監督署による調査に時間がかかったり、認定が難しくなったりする可能性があるため、できるだけ多くの資料を揃えるようにしましょう。

書類に不備がないよう注意する

労災申請にあたっては、自分で作成して提出しなければならない書類があります。

作成した書類に記載ミスや不足があると、労働基準監督署から訂正等を求められるため、認定が遅れる原因になります。

特に、「療養補償給付請求書」や「休業補償給付請求書」といった請求書については、正確に記載することが大切です。

労災に強い弁護士に相談する

労災申請や認定手続きに対して不安がある場合は、労災問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士は、申請書類の作成サポートや、必要な証拠の収集、労働基準監督署とのやり取りを代行するなど、手続きを円滑に進めるための多くのサポートを提供してくれます。

特に、事業主が非協力的な場合や、労災認定が難航している場合には、弁護士の専門知識が非常に役立ちます。

また、時効の関係もありますので、少しでも疑問がある場合には、労災に強い弁護士に相談してください。

労災の認定期間についてのQ&A

労災の認定期間について、よくあるご質問にお答えします。

労災の支給決定通知書はいつ届く?

申請を行った後、問題がなければおおむね1ヶ月〜2ヶ月以内に支給決定通知書が郵送されます。

申請を行った後、問題がなければおおむね1ヶ月〜2ヶ月以内に支給決定通知書が郵送されます。ただし、申請内容に不備があったり、追加の書類や証明が求められる場合は、審査が長引くことがあります。

また、特に複雑な事例などでは、さらに時間がかかる可能性があります。

支給決定通知書がなかなか届かない場合は、労働基準監督署に問い合わせて進捗状況を確認することをおすすめします。

労災は何日目から支給されますか?

労災保険の給付は、休業(補償)給付の場合、怪我や病気で仕事を休んだ4日目以降から支給されます。

労災保険の給付は、休業(補償)給付の場合、怪我や病気で仕事を休んだ4日目以降から支給されます。療養(補償)給付の場合は、治療の初日から支給されます。

まとめ

労災が認定されるまでの期間は、申請内容や状況によって異なりますが、スムーズに手続きを進めるためには適切な準備と対応が欠かせません。

この記事では、労災認定の流れや必要な手続きについて解説しましたが、必要な証拠を揃え、書類の記載ミスを防ぎ、迅速に労働基準監督署に申請することが、認定までの期間短縮につながるポイントです。

また、複雑なケースや認定が長期化している場合は、弁護士に相談することで、手続きの効率化や不安の軽減が期待できますので、不安な方はぜひ1度相談してください。

労災認定は、治療費や生活費の負担を軽減するための重要な制度です。

適切な対応を行い、早期に認定を受けられるよう努めましょう。

労災に関する不明点や不安がある場合は、労働基準監督署や弁護士に相談することで、安心して手続きを進めることができます。

当事務所では、労災問題を多く取り扱う人身障害部の弁護士により、労災事故に悩む被災労働者の方を強力にサポートしています。

オンライン相談(LINE、ZOOM、Meetなど)により、全国対応も可能ですので、お困りの方はぜひお気軽にご相談下さい。

この記事が、労災認定を進めるうえでの一助となれば幸いです。