労災にあった後に自己都合退職をしても、労災保険の受給は問題なく受けられます。

ただ、退職してしまうと、元の職場に戻れなくなり再就職先を探すことが必要になる、労災申請について会社に協力してもらうことが難しくなるおそれがある、休業損害についての示談交渉が難航するおそれがある、といったデメリットもあります。

今回の記事では、労災後に自己都合退職した場合に労災保険は受け取れるのか、失業保険はもらえるのか、労災後に自己都合退職することによるデメリットはどのようなものかなどについて解説し、労災後に退職を検討している場合のポイントについてもご紹介していきます。

目次

労災(労働災害)後に自己都合退職できる?

労災の後でも、自己都合退職することは可能です。

会社側には、労災でのケガや病気のために休業している従業員を、休業期間中とその後30日間の間に解雇することについての制限があります(労働基準法19条1項)。

しかし、従業員側には、自己都合退職することについて制限は課されていません。

労災後に自己都合退職しても労災給付を受けられる?

労災後に自己都合退職しても、労災給付は、在職していた場合と変わりなく受け取ることができます。

この点については、労働基準法83条1項、労働者災害補償保険法12条の5第1項に規定があります。

(補償を受ける権利)

第八十三条 補償を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。

2 省略

第十二条の五 保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。

2 省略

このように、退職したことは、その理由が自己都合であるかどうかにかかわらず、労災保険給付の内容(受け取れる金額や期間)に影響を与えることはありません。

また、在職中に労災申請ができないまま自己都合退職した場合には、退職後に労災申請を行うことも可能です(ただし、2~5年で申請期限になってしまう給付もありますので、注意が必要です)。

労災を退職後に申請する際のポイントや注意点については、以下のページもご覧ください。

労災の給付中に自己都合退職したら失業保険はどうなる?

休業補償と失業保険を同時に受給することはできない

失業保険は、労災保険の休業補償と同時に受給することはできません。

失業保険は、いつでも就職できる健康状態にあることが受給要件となっています。

一方、労災保険の休業補償は、労働することができない状態であることが受給要件となっています。

このように、労災保険の休業給付と失業保険は、一方の受給要件を満たす場合には他方の受給要件が満たされなくなる関係にあります。

そのため、失業保険と労災保険の休業補償は、同時に受給することができないのです。

参考:Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~について紹介しています。|厚生労働省

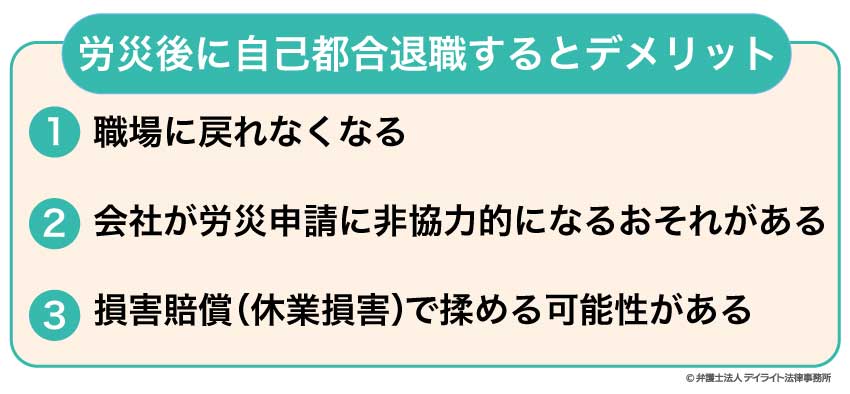

労災後に自己都合退職するとデメリットがある?

労災後に自己都合退職することには、以下のようなデメリットもあります。

①職場に戻れなくなる

労災後に退職していなければ、治療が終了した後には元の会社で働くことができます。

しかし、自己都合退職してしまうと、それができなくなります。

そうすると、治療が終了した後すぐに再就職先を探さなければならないなどの負担がかかってきます。

②会社が労災申請に非協力的になるおそれがある

退職してしまうと、会社が労災申請に非協力的になることがあります。

労災申請自体は従業員自身でも行うことができますが、労災保険の手続きの際に会社による証明を求められる事項などもあります。

そのため、会社からの協力が得られなくなると、手続きが難航するおそれがあります。

③損害賠償(休業損害)で揉める可能性がある

労災で損害賠償を請求できる場合、ケガ等の療養のため仕事を休んだことによる補償(休業損害)も請求することができます。

ところが、労災後に自己都合退職した場合、退職が理由で給料がないのか、労務不能で給料を得ることができないのか不明確になる場合があります。

こうした場合には、労災事故により労務不能の状況が続いていることを証明しないと休業損害の支払いを断られる可能性があります。

なお、退職後も労災保険で休業補償が支給されている場合には、労務不能であることについて、医師と労基署のお墨付きがあるため、争いになることは少ないでしょう。

事故後の退職と休業損害の関係、退職後の休業損害を請求する際のポイントについては、以下のページで詳しく解説しています。

退職の判断は慎重に

このように、労災の後に退職することにはデメリットもあります。

退職を考えている方の中には、「職場に迷惑をかけてはいけない」と思って退職を検討している方もおられるかもしれません。

しかし、労災でのケガや病気で働けないのは通常従業員の責任ではないのですから、迷惑をかけないようにと自主退職する必要はありません。

法律も、労災での休業中及びその後30日間に会社から解雇することを法律上制限しており、労災での休業中も退職することなく勤め続けられるよう配慮しています。

もちろん、労災をきっかけに退職することも一つの選択ですが、性急に自己都合退職を決めてしまわず、

- 職場復帰の可能性についての医師の意見を確認する

- 休職制度を利用する

- 会社都合退職と処理してもらう

- 労災にくわしい弁護士に相談する

などの対応を検討し、慎重に考えることをお勧めします。

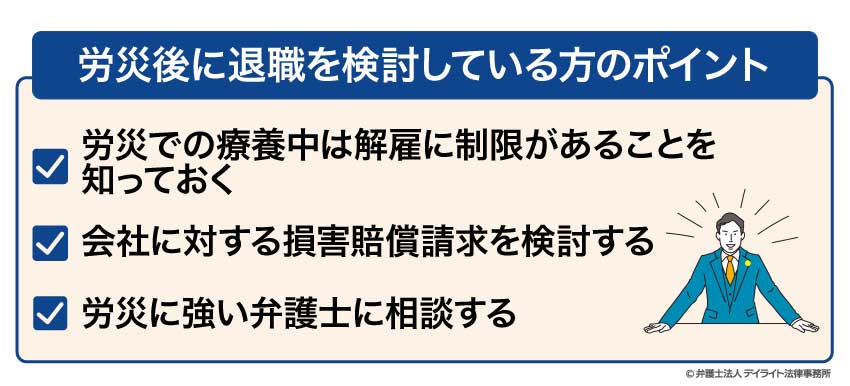

労災後に退職を検討している方のポイント

労災での療養中は解雇に制限があることを知っておく

労災でのケガや病気の療養のために休業している間は、会社は、少なくとも療養開始後3年間は、従業員を解雇することができません。

療養開始後3年を経過してもケガや病気が治らない場合には解雇が可能になりますが、その場合でも、会社は、解雇に際し、平均賃金の1200日分の打切補償を支払い、行政官庁の認定を受ける必要があります。

(解雇制限)

第十九条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。

② 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。

(打切補償)

第八十一条 第七十五条の規定によって補償を受ける労働者が、療養開始後三年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の千二百日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。

労災後に自己都合退職することを検討している方の中には、会社から退職を迫られたり、退職しなければ解雇するとほのめかされたりしている方もおられるかもしれません。

そのような場合には、上記のように解雇に関する制限があることを知っておくことが大切です。

前の項でもご紹介したように、労災後に自己都合退職することにはデメリットもありますので、解雇に関する規制を知ったうえで、自己都合退職するかどうかを慎重に検討しましょう。

会社に対する損害賠償請求を検討する

労災に対する十分な補償を得るためには損害賠償請求が必要

労災の被害にあった場合、会社に対して労災の損害賠償を請求できる可能性があります。

会社を自己都合退職する場合でも、損害賠償を請求することは可能です。

「労災保険を受け取っているのだから、損害賠償まで請求する必要はないのでは?」と思う方もおられるかもしれません。

たしかに、労災の場合には労災保険も受給できますが、労災保険は、労災による全ての損害をカバーするものではありません。

たとえば、労災により負傷した、病気になった、死亡した、といったことによる精神的苦痛に対する慰謝料は、損害賠償の対象とはなりますが、労災保険からは補償されません。

ほかにも、療養のために休業したことによる減収への補償(休業補償)は、労災保険からは60%(休業特別支給金を合わせても80%)までしか支払われません。

残りの40%については、損害賠償として請求する必要があります。

このように、労災による被害について十分な補償を得るためには、損害賠償請求をすることが重要になるのです。

労災の損害賠償を請求するには法的根拠が必要

会社に労災の損害賠償を請求するには、会社に損害賠償責任を負わせるための法的根拠が必要です。

会社の損害賠償責任の法的根拠としては、以下のものなどがあります。

- 会社に安全配慮義務違反があった場合の安全配慮義務違反

- 会社に事故の発生ついての過失がある場合の不法行為責任

- 会社の従業員に不法行為があった場合の使用者責任

- 会社が占有している土地の工作物の設置又は保存に瑕疵がある場合の工作物責任

こうした法的根拠については、損害賠償を請求する側が主張・立証しなければなりません。

そのため、損害賠償を請求する際には、会社に安全配慮義務違反や過失などがあることを立証する資料(事故の発生状況を示す資料、業務内容や作業手順に関する資料、同僚の証言など)を収集し、検討しておくことが必要になります。

ただ、こうした資料は、退職してしまうと入手することが困難になる可能性があります。

上記のような資料は労災申請の際にも必要になる場合がありますので、労災の後に退職するのであれば、退職前に、労災事故に関連する資料を集めておくようにしましょう。

損害賠償請求できる内容

会社に対して請求できる損害賠償の費目には、次のようなものがあります。

- 慰謝料

=労災によりケガをした又は死亡したことによる精神的苦痛に対する補償 - 休業損害

=労災によるケガなどの療養のために仕事を休まざるを得なかったことによって生じた減収 - 逸失利益

=労災によって後遺障害が残った又は死亡した場合に、労災がなければ得られたはずの収入 - 積極損害

=労災によって必要になった出費。入院雑費、通院交通費、付添費用など

これらの費目ごとに損害額を算定し、それらを合算して損害賠償の金額を算定します。

なお、労災保険からの給付金は、損益相殺により、上記の損害賠償額から控除されます。

ただし、損益相殺の対象となる損害は、当該給付が対象とする損害と同性質であり、同一の事由にあることを肯定できるものに限られます(最判昭和62年7月10日民集41巻5号1202頁)。

そのため、たとえば、労災保険の休業給付は損害賠償の休業損害から、労災保険の障害補償給付、遺族補償給付は損害賠償の逸失利益からのみ、それぞれ差し引かれます。

慰謝料は労災保険では補償されていないため、損害賠償の慰謝料からは、労災保険で受け取った金額を差し引かれることはありません。

損益相殺については、以下のページもご覧ください。

労災の損害賠償については、以下のページでも詳しく解説しています。

労災に強い弁護士に相談する

労災後に退職を検討している場合には、一度、労災に強い弁護士に相談してみることをお勧めします。

労災に強い弁護士であれば、

- 労災の後に自己都合退職をするとどうなるか

- 自己都合退職せず職場に残り続けるとどうなるか

- 労災保険からはどういった給付金が得られるのか

- 会社に労災の損害賠償を請求できるか、損害賠償の金額はどの程度になるか

- 労災保険の請求や損害賠償請求の手続きの流れはどのようなものか

といったことについて、アドバイスしてくれます。

さらに、弁護士に労災への対応を依頼すれば、

- 労災保険の手続きをサポートしてもらえる

- 労災の示談交渉を代わりに行ってもらうことができる

- 適切な賠償金を得られるよう交渉してくれる

- 後遺障害等級認定が必要になった場合も、サポートしてもらえる

- 裁判になった場合にも引き続き対応してもらえる

といったメリットもあります。

労災について弁護士に相談することのメリットについては、以下のページもご覧ください。

労災と自己都合退職についてのQ&A

労災で退職した後に再就職したらどうなる?

労災で退職した後に再就職しても、労災保険の支給要件を満たしている限り、労災保険の給付金を変わりなく受け取ることができます。

労災で退職した後に再就職しても、労災保険の支給要件を満たしている限り、労災保険の給付金を変わりなく受け取ることができます。ただし、休業補償については、労働することができないことや賃金を受けていないことが支給要件となっています。

そのため、「再就職をして働き始めた」「再就職先から賃金を受け取るようになった」となると、休業補償については支給が停止されることになります。

会社はなぜ労災申請を嫌がるのか?

会社が労災申請を嫌がる理由には、次のようなものがあります。

会社が労災申請を嫌がる理由には、次のようなものがあります。- 労災保険料を増額されたくない

- 労働基準監督署から立ち入り調査に来られるのを避けたい

- 労災に伴う責任追及(損害賠償請求、刑事責任の追及)を回避したい

- 企業の信用やイメージが低下するのを避けたい

- 労災に関する手続きが面倒

こうした理由は、見れば分かるように、全て会社の一方的な都合です。

会社が労災を認めることを嫌がる場合には、従業員自身で労災申請をしてしまう、労働基準監督署に相談する、労災に強い弁護士に相談するなどの対処法があります。

会社が労災を嫌がる場合の対処法については、以下のページをご覧ください。

まとめ

今回は、労災後に自己都合退職するとどうなるかについて解説しました。

労災後に自己都合退職をしても、労災保険の受給に影響はありません。

会社に対する損害賠償請求も、労災後に自己都合退職した場合でも可能です。

ただ、自己都合退職をすることには、職場に戻れなくなる、その後の労災申請に会社が協力してくれなくなる可能性がある、損害賠償の休業損害が減額されるおそれがあるなど、デメリットもあります。

労災によるケガなどでの療養中は、少なくとも3年間は解雇ができませんので、急いで退職する必要はありませんし、会社から自主退職を迫られたとしても応じる必要はありません。

労災にあって自己都合退職を考えている方や、会社から自主退職を迫られている方、会社への損害賠償請求を検討しておられる方は、一度、労災に力を入れている弁護士に相談することをお勧めします。

デイライト法律事務所も、労働問題を集中的に取り扱う労働事件チームを設け、労災をはじめとした労働問題でお悩みの方からのご相談に対応しております。

従業員の方からも、会社側からも、ご相談をお受けしております。

電話やオンラインによる全国からのご相談にも対応可能です。

労災の慰謝料に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所の弁護士までご相談ください。