弁護士に依頼することで約750万円の増額ができた会社役員の事例

※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。

なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。

ご相談者Eさん

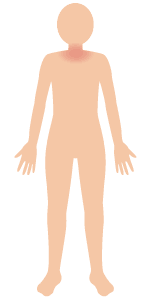

ご相談者Eさん| 受傷部位 | 首(頚髄不全損傷) |

| 等級 | 12級13号 |

| ご依頼後取得した金額 |

|---|

| 1025万円 |

| 損害項目 | 保険会社提示額 | 弁護士によるサポート結果 |

|---|---|---|

| 傷害慰謝料 | 20万円 | 100万円 |

| 後遺障害慰謝料 | 224万円 | 261万円(12級裁判基準 90%) |

| 後遺障害逸失利益 | 790万円(年収×10%×10年) | |

| 過失相殺 | 10% | 10% |

| 結果 | 250万円 | 1025万円 |

バイクでの交通事故により脊髄損傷の重傷を負ったEさん

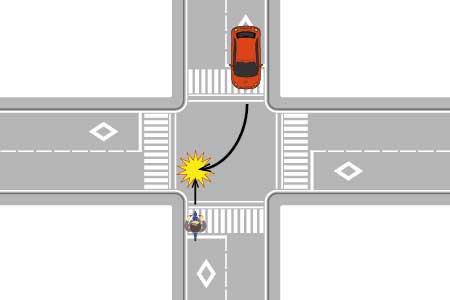

Eさんは、趣味のバイクで、休日にドライブに出かけていたところ、右折しようとする車に衝突する交通事故にあいました(右直事故)。

Eさんは、趣味のバイクで、休日にドライブに出かけていたところ、右折しようとする車に衝突する交通事故にあいました(右直事故)。

Eさんは、衝突でバイクごと転倒してしまい、救急車で救急病院に搬送されました。

その後、2日間入院をし、MRI検査の結果、頚髄不全損傷と診断されました。

また、このときの検査で、後縦靱帯骨化症(OPLL)の疑いがあるという指摘もされました。

退院後は、会社役員で毎日忙しいEさんは入院した救急指定病院に毎月2回程度通院し、経過観察と薬を処方してもらっていました。

しかしながら、交通事故から1年間通院を継続しましたが、首の痛みと手のシビレが改善しませんでした。

そのため、主治医に後遺障害診断書の作成を依頼し、作成した診断書を加害者の保険会社に提出して後遺障害の認定を受けました。

その結果、MRI検査により、交通事故で骨折はしていないものの、頚髄の圧迫所見が認められ、これが手のシビレなどの神経症状の原因であることを認定し、12級13号の後遺障害に該当すると判断されました。

この等級結果通知とともに、相手方の保険会社から賠償額の提案を受けたEさんは、「自分の受けたケガに対する補償として適切なものなのか」専門家の判断を聞いておきたいという思いで、交通事故を専門とする弁護士を探し、ご相談されました。

紛争処理センターのあっせんを受け、多額の慰謝料を獲得

弁護士は、Eさんから交通事故の状況、治療経過、現在の症状を確認し、保険会社からの提示額を確認しました。

弁護士は、Eさんから交通事故の状況、治療経過、現在の症状を確認し、保険会社からの提示額を確認しました。

すると、通院日数が1年間で25日程度だったことを理由に傷害慰謝料は20万円ほどの提示で、後遺障害の補償も自賠責保険の基準である224万円となっていました。

Eさんは会社役員で、交通事故の前後で減収は生じていませんでしたが、会社役員といっても他の従業員と同じく現場で実務を行っていましたし、その仕事への影響から今後減収をされる可能性もあるということでした。

そこで、逸失利益が争点になるものの、保険会社の提案はあまりに額が低すぎると判断し、ご依頼をいただきました。

弁護士は、受任後に保険会社と交渉を開始し、傷害慰謝料については、頚髄不全損傷という診断名はMRI検査などで他覚的な所見がある傷病であり、むちうちのように赤い本(※1)の別表Ⅱではなく、別表Ⅰを用いて算出すべきと主張しました。

日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」という本があります。この本は、通称、「赤い本」と呼ばれています。赤い本は、交通事故における裁判基準等が掲載されています。弁護士は、赤い本に掲載されている裁判基準をもとに、交渉や裁判での主張を行っていくことがほとんどです。

後遺障害慰謝料についても、自賠責保険の基準のみの補償では到底納得できないと回答しました。

そして、先ほどの逸失利益の部分も含めて、再度保険会社の回答を求めたところ、当初の提示額から200万円ほどの増額がなされました。

しかしながら、弁護士はこれでも不十分だと考えていたため、保険会社とさらなる交渉を続けました。

ところが、保険会社はこれ以上は示談交渉では増額できないと最終回答である旨を伝えてきました。

そこで、弁護士は、訴訟も視野にカルテ開示を行い、通院していた病院の医療記録を確認しました。すると、Eさんが主治医から伝えられていたとおり、カルテにも明確にOPLLに関する記載がなされていました。

過去の最高裁の裁判例からすれば、このまま漫然と訴訟をすれば、素因減額という新たな争点を生んでしまい、長期化する上、場合によっては大幅減額となる可能性があると弁護士は考えました。

ただし、賠償額の増額の余地も残っていると考え、紛争処理センターにあっせんを申し込むというルートを選択しました。

ここで、逸失利益をできるだけ認めてもらうために、会社の規模やEさんの役職、従事していた仕事の内容、それに対する影響を具体的に弁護士がまとめて陳述書を作成し、あっせんを担当する弁護士に書面だけでなく、面談でも伝えました。

この陳述書により、具体的なEさんに与える業務の影響は一定程度ある上、役員報酬でよく見られる利益型の報酬ではないとして、基礎収入を事故前の年収全額で認定してもらえ、喪失期間も12級13号で裁判上認められる10年間を補償してもらうことになりました。

当初、200万円の増額までが限界だと主張していた保険会社も、あっせんを担当した弁護士から説得されたことで態度を軟化させ、あっせんに応じることとなりました。

それでも950万円までと主張していましたが、弁護士が1000万円を超える額でないとダメだと回答をし、最終的に1025万円であっせんによる解決ができました。

素因減額の主張も保険会社からはなされなかったため、問題になることはありませんでした。

弁護士のアドバイス

後縦靱帯骨化症の問題点

Eさんは、最終的に約750万円の増額に成功しましたが、非常にこの事案は判断が難しい事案でした。

というのは、OPLLという記載がカルテにあったためです。

OPLLとは後縦靱帯骨化症という国指定の難病で、本来柔軟性のある靭帯が骨のように硬くなってしまうことで首の痛みや神経症状などが生じます。

そのため、国指定の難病となっている以上、Eさんの症状が交通事故とは関係なく、このOPLLで生じているのではないかと主張をされることが予想されます。

実際に、過去の裁判例では大きく減額がなされています。

Eさんと同じように、後縦靱帯骨化症と指摘された方の事案を担当した事例は他にもございます。

会社役員の逸失利益の問題点

会社役員の逸失利益を計算する際、基礎収入をどのように考えるかが問題となります。

会社役員は、労務提供の対価部分は認められますが、利益配当の実質を持つ部分は、基礎収入とは認められません。

労務提供の対価かどうかは、会社の規模、役員報酬の額、当該役員の職務内容、事故後の当該役員の報酬額の推移などを総合考慮して判断されます。

例えば、実際に稼働しないで役員の地位のみで役員報酬を得ている名目的取締役の場合は、労務提供の対価とはいえないため、役員報酬が基礎収入として認定されません。

このような事情から、保険会社から基礎収入を低く見積もられるケースが多くあります。

適切な基礎収入の算出がされているかどうかは、交通事故に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。

関連動画